Представьте, что перед вами лежат вот такие неказистые вещицы. Это не просто угольки, это древние папирусные свитки, которым больше 2-х тысяч лет. Весьма ценный для науки артефакт.

Предположим, вы хотите их прочитать. Но есть одна маленькая, но существенная проблема — свитки пережили извержение вулкана и окаменели. Теперь их невозможно развернуть руками, не разрушив при этом. С текстом тоже беда: на выжженном почерневшем папирусе разглядеть его очень трудно.

Как бы вы решили эту задачу? Проблема Геркуланумских папирусов, о которых пойдёт речь в этой статье, уже более 400 лет заставляет ломать над собой голову. История их расшифровки — это история развития науки. Но прежде, чем погрузиться в неё, нужно немного рассказать о самих свитках.

Как выжить после извержения вулкана

В 1709 г. один из итальянских монастырей в Кампании решил выкопать себе новый колодец. Вырыв шахту, рабочие с удивлением обнаружили на её глубине не воду, а античный театр с сиденьями из мрамора. Так был открыт Геркуланум — город неподалёку от Помпеи, который в 79 г. до н.э. был разрушен извержением Везувия.

Но причём здесь папирусы? Всему своё время — раскопки продолжались, и спустя 40 лет землекопы наткнулись на впечатляющую своим богатством загородную виллу. Внутри они нашли мраморную плитку, мозаики и множество бронзовых статуй. А спустя ещё пару лет, в 1752 г., дошли до отдалённой комнаты с обугленными полками, на которых, как им показалось, лежал древесный уголь.

Рабочим, естественно, был интересен только поиск «настоящих» сокровищ. Их можно было бы передать испанскому королю Карлу III, по чьему приказу проводились раскопки, и хорошо заработать на этом. Поэтому «угли» — а их были тысячи — стали выкидывать на свалку, поскольку ценности для короля они не представляли, не считая тех артефактов, которые были уничтожены в процессе их извлечения из вулканического туфа.

И только руководитель раскопок Карл Якоб Вебер обратил внимание, что на странном угле что-то написано. Текст оказался греческим, а комната, где нашли свитки, оказалась настоящей античной библиотекой. Так вилла получила своё название — Вилла Папирусов.

Уже гораздо позже, соотнеся результаты раскопок с письменными источниками, исследователи пришли к выводу, что вилла принадлежала не абы кому, а целому тестю Цезаря.

Мотивации для изучения виллы и её библиотеки значительно прибавилось.

Открытие такой богатой и хорошо сохранившейся виллы, в особенности свитков внутри неё, заинтересовало всех. Но почему?

Чем свитки были так интересны исследователям?

Во-первых, потенциальным содержанием.

Большинство этих римских папирусов, как ни странно, написаны на греческом языке: во время поздней Республики он всё ещё держался на позиции lingua franca во всём регионе. Как оказалось позже, коллекция содержит в себе множество книг, которые посвящены эпикурейской философии и не сохранились ни в каких других источниках. Кроме того, учёные XVIII в. серьёзно намеревались найти там и другие утерянные сочинения, например, «Анналы» Энния о ранней римской истории.

Почему именно в этих свитках? Здесь мы подходим к другой причине.

Дело в том, что абсолютное большинство классических текстов дошли до нас благодаря поздним рукописям, которые составляли средневековые писцы в Европе (для латинских текстов) и Византии (для греческих текстов). Конечно, переписывали они и сохраняли не всё подряд, а только то, что было интересно им. Поэтому, например, у нас есть большой корпус сочинений Платона — его язык очень нравился византийцам — но при этом совершенно нет оригинальных сочинений Эпикура. Христиане не любили его за его философию, отрицающую вечную жизнь, а потому не считали нужным распространять его тексты. Поэтому сейчас из античных авторов мы в основном вынуждены читать то, что нравилось монахам и студентам средневековых университетов.

Папирусы, которые нашли в библиотеке, относятся к гораздо более раннему периоду истории. Их историческая ценность невероятно высока — у нас практически нет источников такого типа.

Дело в том, что климат Средиземноморья не способствует сохранности античных папирусов. Почти все папирусы, дожившие до наших дней, находятся где-то на севере Африки, потому что в песках им лежится лучше, чем на итальянском побережье. Время и влага работают против древних свитков: они, как и всякая органика, достаточно быстро разлагаются и гниют из-за воздействия воды.

Большинство папирусов, которые дошли до нас, выглядят обычно так: это небольшой кусочек свитка, текст на котором требует серьезной работы филолога. По небольшому отрывку специалист должен определить, кто автор и что это за произведение, а если получится, даже реконструировать отдельные недостающие части.

Найти целый свиток, а не отдельный фрагмент, — это практически несбыточная мечта.

А в нашем случае есть целая кипа, по-настоящему исключительная ситуация. Папирусы в Геркулануме спасла лава: она заполнила комнату с книгами и мгновенно испарила всю влагу. Так свитки карбонизировались и окаменели, сохранив при этом на себе текст.

Сразу после открытия Геркуланумские папирусы кинулись разворачивать, чтобы прочитать их. Итак, как же заглянуть внутрь окаменелого римского папируса?

Способ №1: механическое воздействие

Самое очевидное и простое средство придумал итальянский художник Камилло Падерни. Он был ответственен за найденные артефакты и именно через него прошли первые свитки.

Падерни предложил прочитать свитки следующим образом: разрезаем пополам, копируем весь видимый текст, а затем по очереди снимаем каждый слой, чтобы посмотреть, что находится под ним. Таким способом у него получилось расшифровать сотни свитков.

И столько же артефактов он фактически разрушил: материал от древности и дряхлости в буквальном смысле рассыпался.

Довольно скоро стало понятно, что такой способ максимально не подходит исследователям. Большая часть текста просто уничтожается: сначала — когда свиток разрезают, затем — когда один слой отделяется от другого.

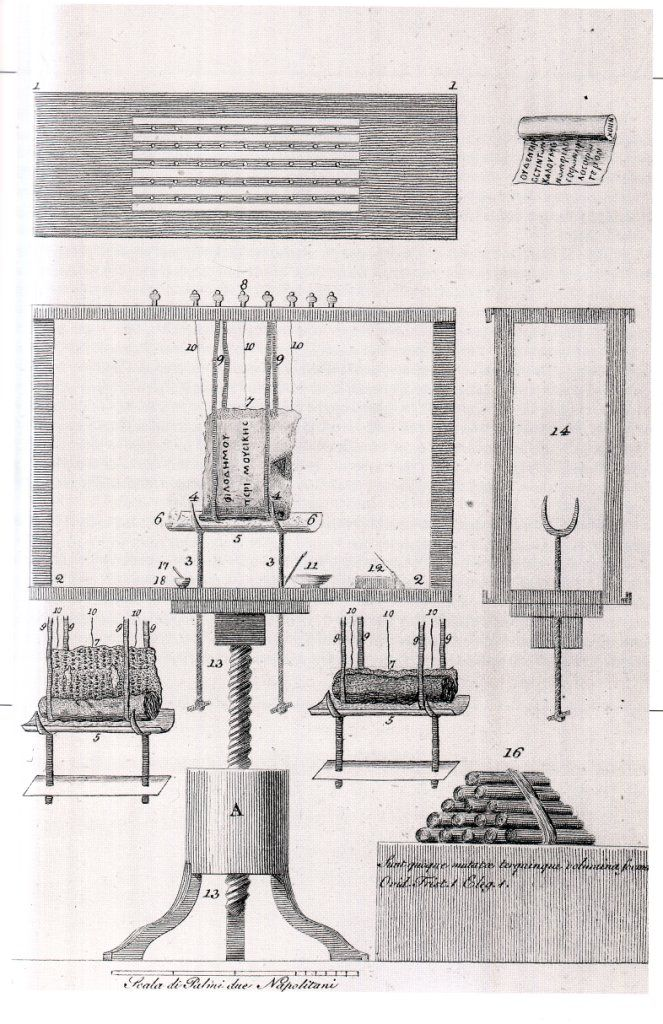

Намного гуманнее к ним решил отнестись Антонио Пьяджо, хранитель древних рукописей в библиотеке Ватикана. Он сконструировал целый аппарат, позволяющий разворачивать свитки настолько бережно, насколько это возможно.

Работала эта чудо-машина так:

-

К поверхности свитка приклеивалась кожа кишок телёнка — она тонкая, прочная и лучше всего подходит для такой работы. Сам свиток закреплялся в аппарате.

-

Свиток тянули за верёвочки, а развёрнутый кусок папируса сразу приклеивался к бумаге.

-

Рядом с человеком, которую проводил всю эту операцию, обязательно стояли переписчики, тут же переносившие содержимое на бумагу.

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по разворачиванию пары сантиметров папируса занимала несколько часов. Как выяснится намного позже, максимальная длина свитка могла составлять больше 20 метров, так что на разворачивание одного такого уходили годы.

Результат тоже был далёк от идеала: свитки рвались полосами, слои склеивались друг с другом, сохранность текста неизбежно страдала. Однако на протяжении многих лет изобретение Пьяджо оставалось единственным способом хоть каким-то образом расшифровать папирусы.

В начале XIX в. к итальянцам в работе над расшифровкой присоединились англичане и французы:

-

Джону Хейтеру удалось развернуть (как правило, только частично) более 200 папирусов, которые он забрал с собой на хранение в Оксфорде;

-

Пьеру-Клоду Молару и Раулю Рошетту повезло гораздо меньше — единственный свиток, что они попытались развернуть при помощи восстановленной реплики машины Пьяджо, порвался.

Были и более экспериментальные подходы. В 1820 г. британский король нанял для расшифровки рукописей химика Гемфри Дэви. Тот обратил внимание на то, что хлор и йод не действуют на чистые углеродсодержащие вещества, каким и является карбонизированный свиток. Зато они воздействуют на вещество, которое непосредственно склеивает слои свитка: его он обнаружил при нагревании папируса. С помощью хлора и йода ему удалось частично развернуть около 23 свитков, однако метод не прижился в науке.

Из более чем 1800 обнаруженных папирусов к середине XX в. смогли развернуть (хотя бы частично) только около 800. Расшифровали и того меньше — примерно 350. Результат неплохой, учитывая, в каком состоянии находятся свитки. Однако раскрытие занимает слишком много времени и сильно портит папирус, затрудняя его дальнейшее изучение.

Работы по разворачиванию и расшифровке свитков, хотя и не остановились полностью, сильно замедлились вплоть до второй половины XX в.

Способ №2: также механическое воздействие, но немного круче

XIX век прошёл, а вместе с ним ушёл и повышенный интерес к античной истории. В Европе, разрушенной двумя мировыми войнами, казалось, можно было найти себе дела и поважнее, кроме как копаться в земле и годами горбатиться над окаменелыми папирусами. Но это не значит, что учёных, готовых заниматься этим, не осталось совсем.

Одним из таких исследователей был итальянский филолог-классик (то есть, специализирующийся на античности) Марчелло Джиганте. В 1969 г. он основал Международный центр изучения геркуланумских папирусов, CISPE (он, к слову, существует до сих пор). Теперь этими папирусами занимались не только отдельные любители-одиночки или учёные, получившие заказ короля: появился целый независимый институт, который сразу же приступил к делу. Более чем 100 лет спустя свитки снова начали раскрывать для дальнейшего изучения.

Сотрудники центра придумали новый метод для развёртывания папирусов — «Осло». Правда, на деле, он мало чем отличался от того, что делали раньше. Свиток точно так же механически разделяли на отдельные листы папирусов, слой за слоем.

Один из папирусов, на котором испытывали новый метод, успешно пережил процедуру, но вот второму повезло гораздо меньше. После такого разделения он распался примерно на 300 фрагментов, и вскоре учёные пришли к выводу, что собрать их обратно они вряд ли когда-нибудь смогут. К списку безвозвратно испорченных папирусов прибавился ещё один.

CISPE не были единственными, кто занимался разворачиванием и расшифровкой: параллельно с ним независимо работали ещё несколько групп и отдельные учёные. Кто-то, как норвежский филолог Кнут Клеве, смог самостоятельно разработать собственный метод развёртывания свитков. Но даже в этом случае работа шла очень медленно: за несколько лет работы в 70-80-х гг. ему удалось развернуть только 10-20 фрагментов.

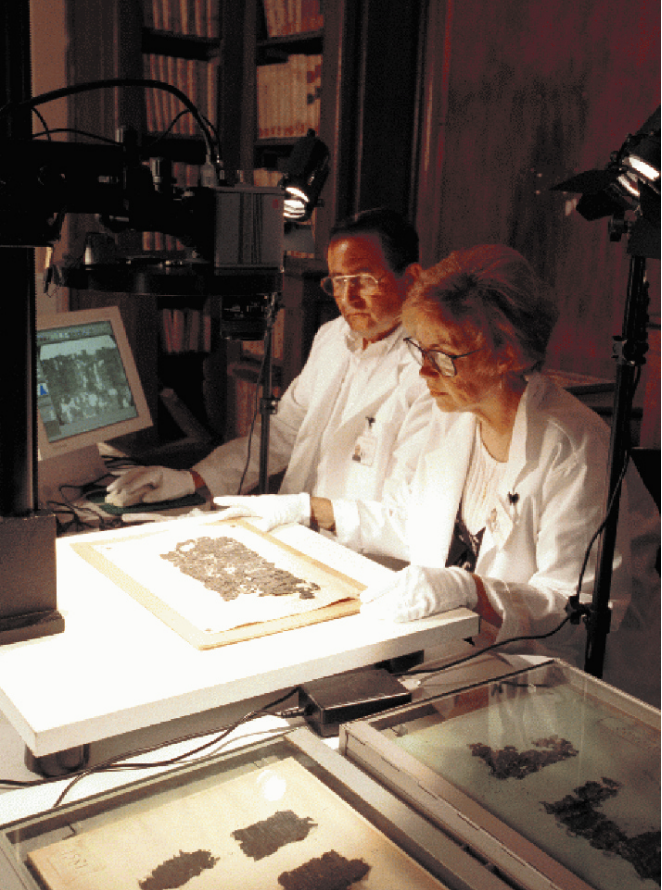

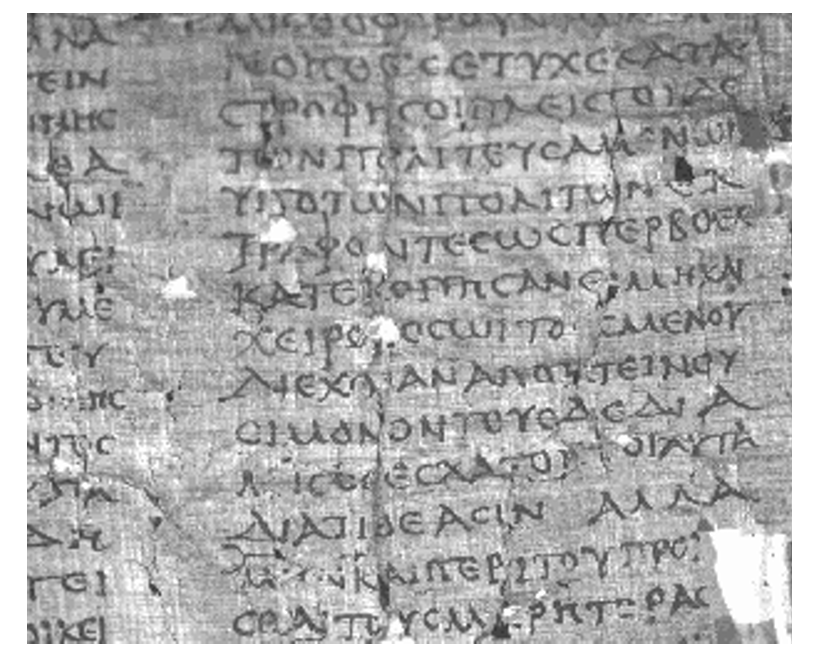

Вместо того, чтобы продолжать издеваться над свитками, исследователи сосредоточились на изучении уже развёрнутых папирусов. На сгоревшем, карбонизированном материале буквы чаще всего были практически неразличимы (напомню, что к тому моменту расшифровать получилось менее половины развёрнутых свитков). Решение нашлось неожиданно. В 1999 г. Центр сохранения античных религиозных текстов (CPART) совместно с CISPE, Кнутом Клеве и Дэвидом Сили провели мультиспектральную съёмку папирусов.

Мультиспектральная съёмка — метод получения информации о свойствах объектов путем анализа их взаимодействия с электромагнитным излучением в различных диапазонах длин волн. В отличие от обычной цветной фотографии, которая использует только три канала (красный, зеленый и синий), мультиспектральная съемка может использовать несколько десятков каналов для получения информации о свойствах объекта на разных длинах волн. Одна из главных отраслей применения мультиспектральных снимков – сельское хозяйство.

Как происходил сам процесс?

Папирусы из Геркуланума поместили под специальную систему освещения, которая нагревала их не выше 30 градусов по Цельсию. Лампы, как видно по фотографии, устанавливались в специальных точках для наиболее равномерного освещения блестящей поверхности папирусов.

После этого начиналась сама съёмка. К камере, чьи объективы позволяли увеличивать изображение в 35-70 раз, заранее прикрепляли колёсную систему, к которой прикрепляли 8 фильтров с различным покрытием, пропускающие различные длины волн. Колесо крутилось, и фильтры заменялись один на другой, позволяя тем самым сделать несколько наборов изображений одного и того же участка материала. Впоследствии снимки рассматривали и редактировали в специально созданном для всего этого мероприятия программном обеспечении.

За 11 месяцев работы удалось снять весь корпус текстов на развёрнутых папирусах. Использование мультиспектральной съёмки натолкнуло учёных на мысль о том, что работу можно строить в совершенно другом направлении — вместо того, чтобы пытаться развернуть свитки физически, можно попытаться сделать это виртуально.

Способ №3: виртуальное разворачивание при помощи рентгена

Первопроходцем здесь стал человек, на первый взгляд, не имеющий никакого отношения ни к классической филологии, ни к археологии, — американский учёный Брент Силс.

В 80-х он изучал компьютерные науки и, получив степень доктора наук, увлёкся компьютерным зрением. Тогда же он начал писать алгоритмы для преобразования двумерных фотографий в трёхмерные модели (при помощи этой технологии, например, обучают марсоходы самостоятельно ориентироваться на местности).

В 1991 г. коллега Силса пригласил его в Британскую библиотеку, чтобы тот помог отснять рукописи на фотоаппарат. Именно после этого Силс решил, что его дальнейшая карьера будет строиться на работе со старыми кодексами и свитками. Ранее он помогал оцифровать единственную копию «Беовульфа» в Британской библиотеке и уже тогда задумался о том, что работа с двумерными фотографиями плохо подходит для исследования материала, испорченного временем.

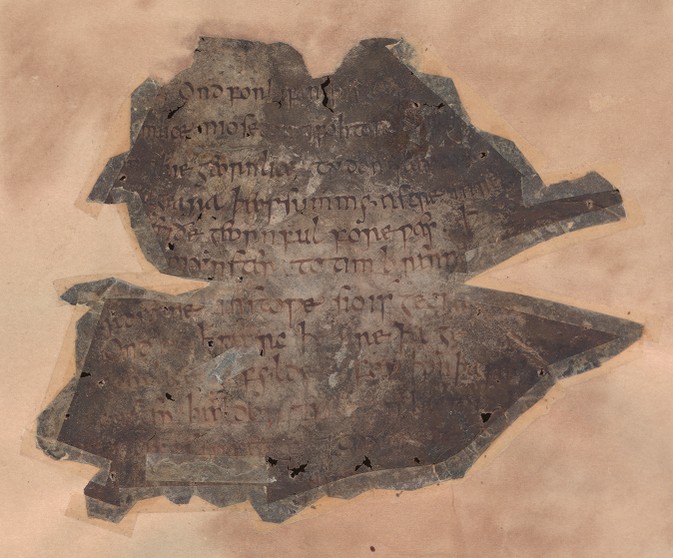

Первым его «проектом» стал сильно поврежденный английский манускрипт XI в., самые читаемые фрагменты которого выглядят как-то так:

Для страниц Силс сначала создал трёхмерные модели, а затем разработал алгоритм, который бы позволил трёхмерную версию перенести обратно в 2D — такой метод позволил прочитать текст на испорченных, скрученных страницах. После успеха Силс задумался и решил пойти дальше, попытавшись прочитать текст на полностью свёрнутых свитах, виртуально их «развернув».

Первый эксперимент провёл при помощи компьютерного томографа сначала на обычном листе бумаги, который он свернул сам, а затем — на переплёте книги XV в. В обоих случаях текст был читаем.

В 2005 знакомый филолог-классик пригласил Силса в Неаполь: там он посетил Национальную библиотеку, где хранятся свитки из Геркуланума, и понял — это его работа. Правда, руководство библиотеки так не считало и отказало в работе с папирусами. Силсу пришлось обратиться ко французам, чтобы они отдали ему 3 фрагмента на изучение (да, это были те самые свитки, которые англичане и французы в XVIII-XIX вв. забрали себе для работы, а потом забыли вернуть).

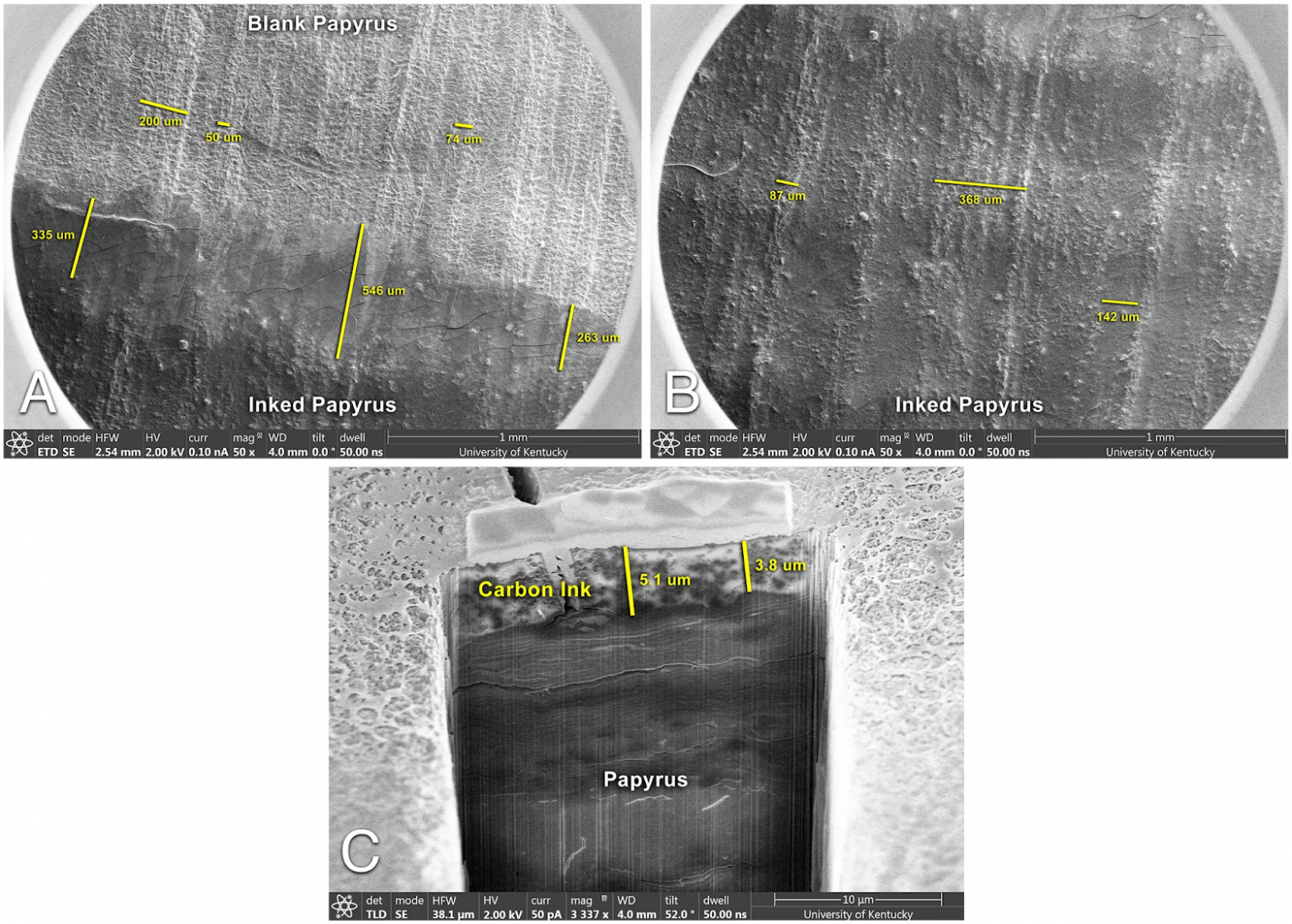

Однако бюрократические трудности всё же не смогли сравниться с трудностями научными. Довольно скоро Силс выяснил, что читать 2000-летние фрагменты значительно труднее 500-летних. Основная проблема заключалась в чернилах: во времена Поздней Республики в Риме их ещё изготавливали из древесного угля, и только несколько столетий спустя в составе появилось ещё и железо, легко различимое на рентгеновском снимке.

Иными словами, на снимках чернила практически ничем не отличались от подложки.

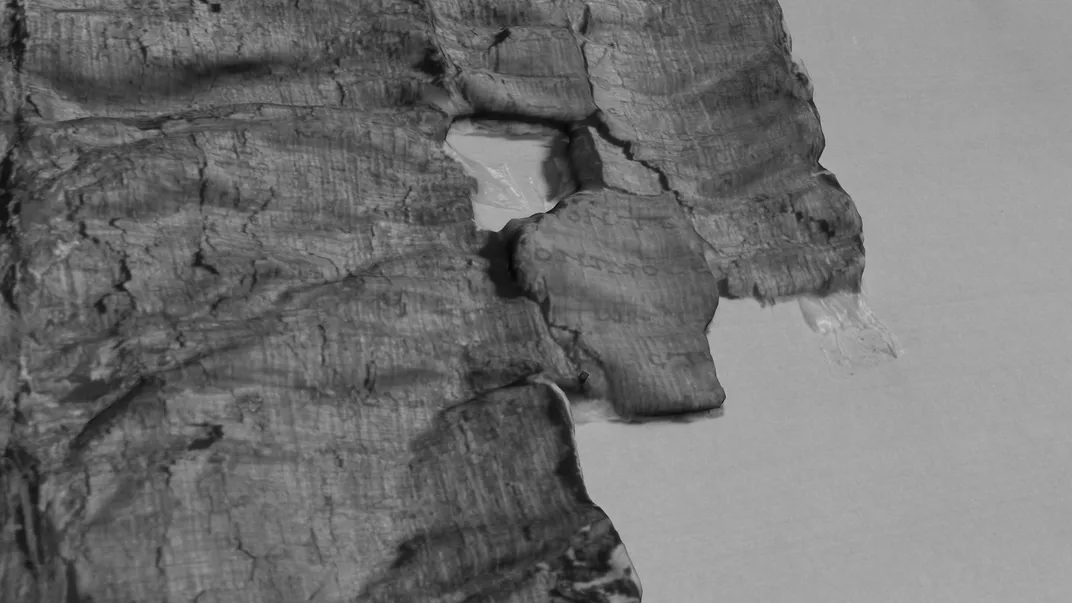

Была и другая проблема: свитки были слишком тонкими для рентгена, а из-за обугливания некоторые слои слиплись настолько, что разделения между ними даже не было видно. Из-за этого, даже если чернила были бы заметны, это мало помогло бы делу. Буквы на различных слоях «налипают» друг на друга и выглядят как нечитаемая мешанина

Чтобы разобраться в этой каше, Силс разработал специальное программное обеспечение. Оно распознавало, а затем искусственно моделировало поверхность нужного слоя внутри свитка, анализируя по отдельности каждую точку в более чем 12 000 срезах.

Однако основную часть работы всё равно выполняет сам человек — изогнутый свиток представляет собой слишком тяжёлый объект для полностью автоматизированного анализа. Как отмечает Силс, вместе с командой ему приходилось много заниматься ручной работой.

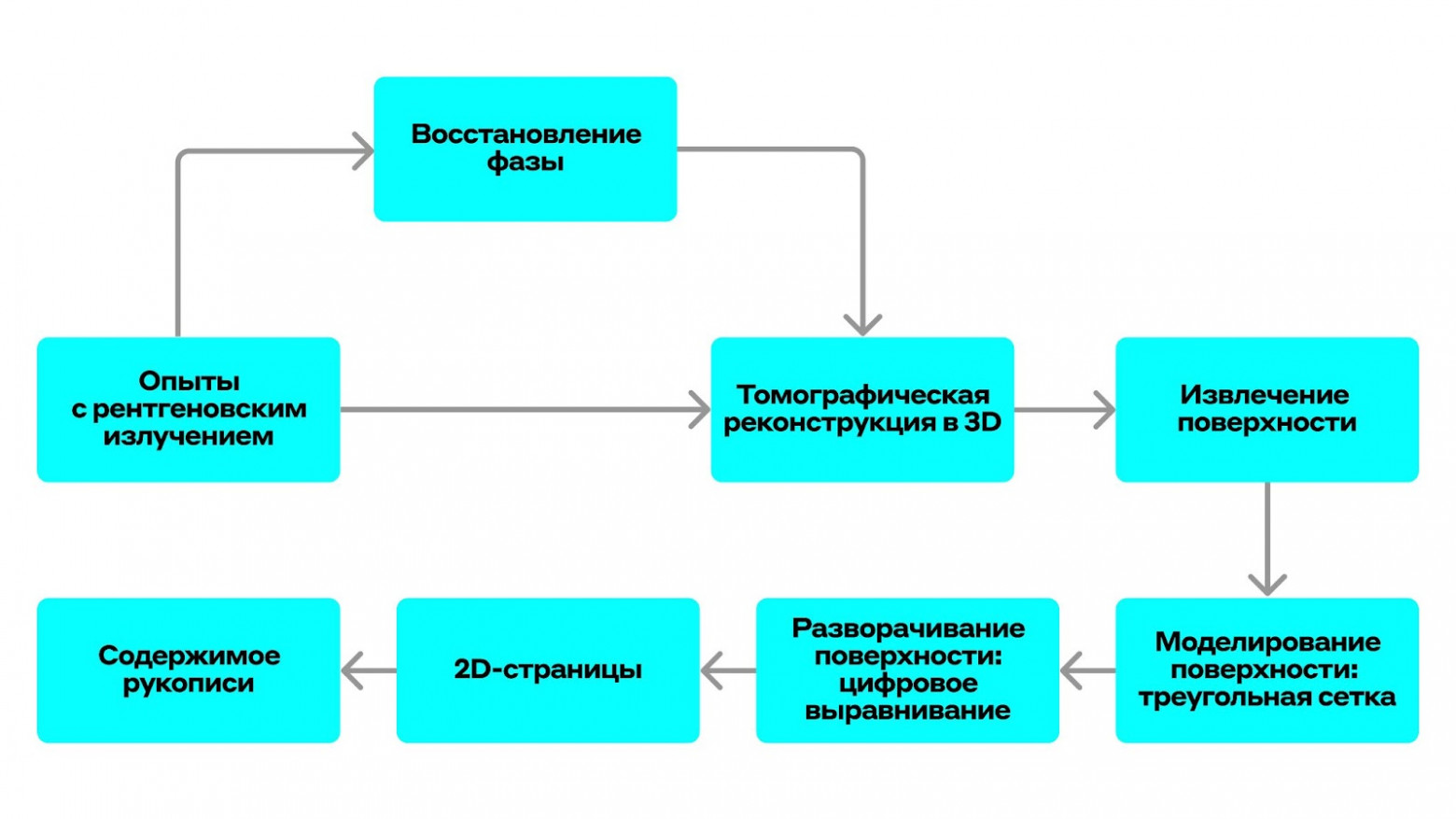

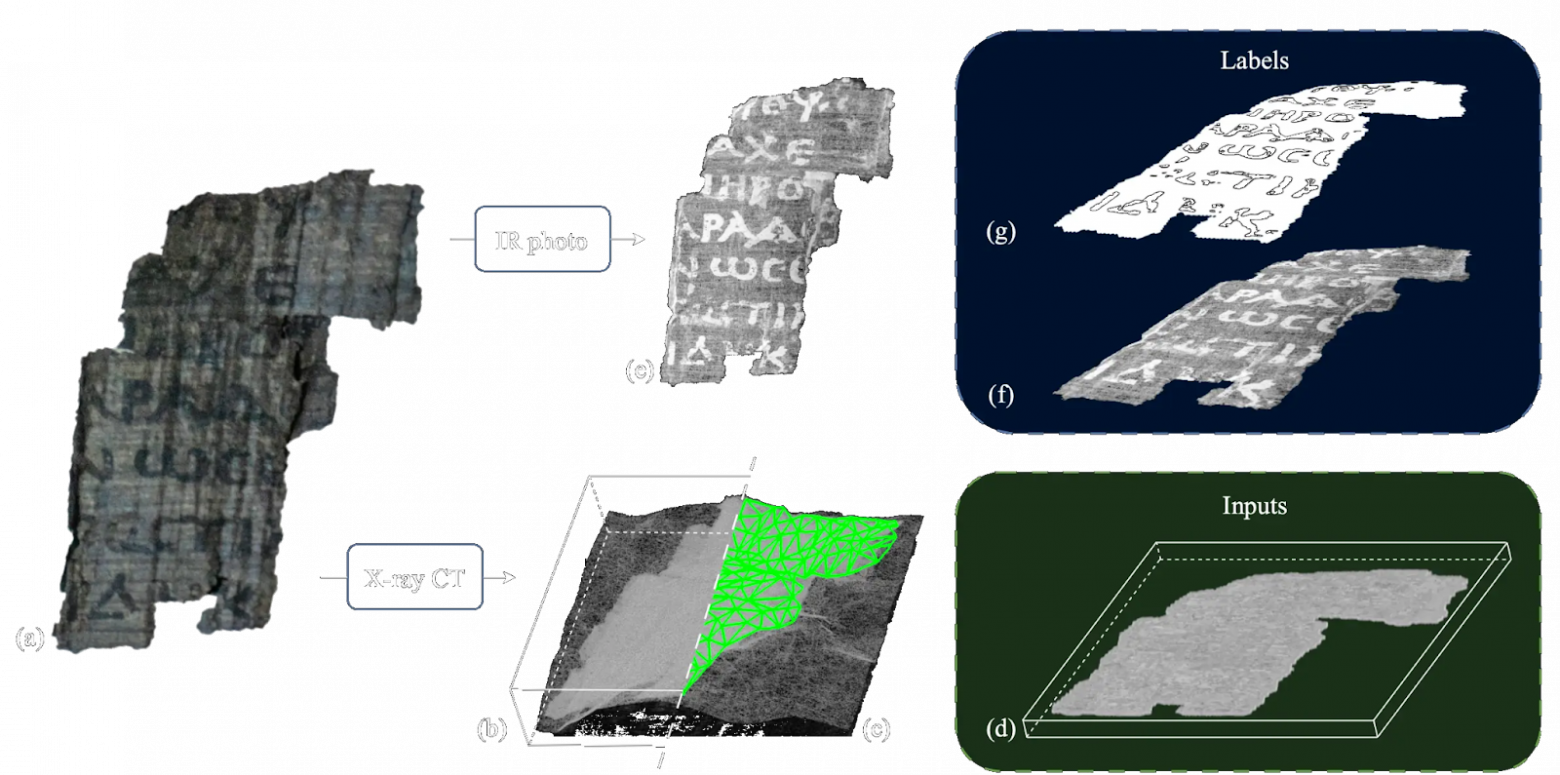

Работа складывалась примерно следующим образом:

-

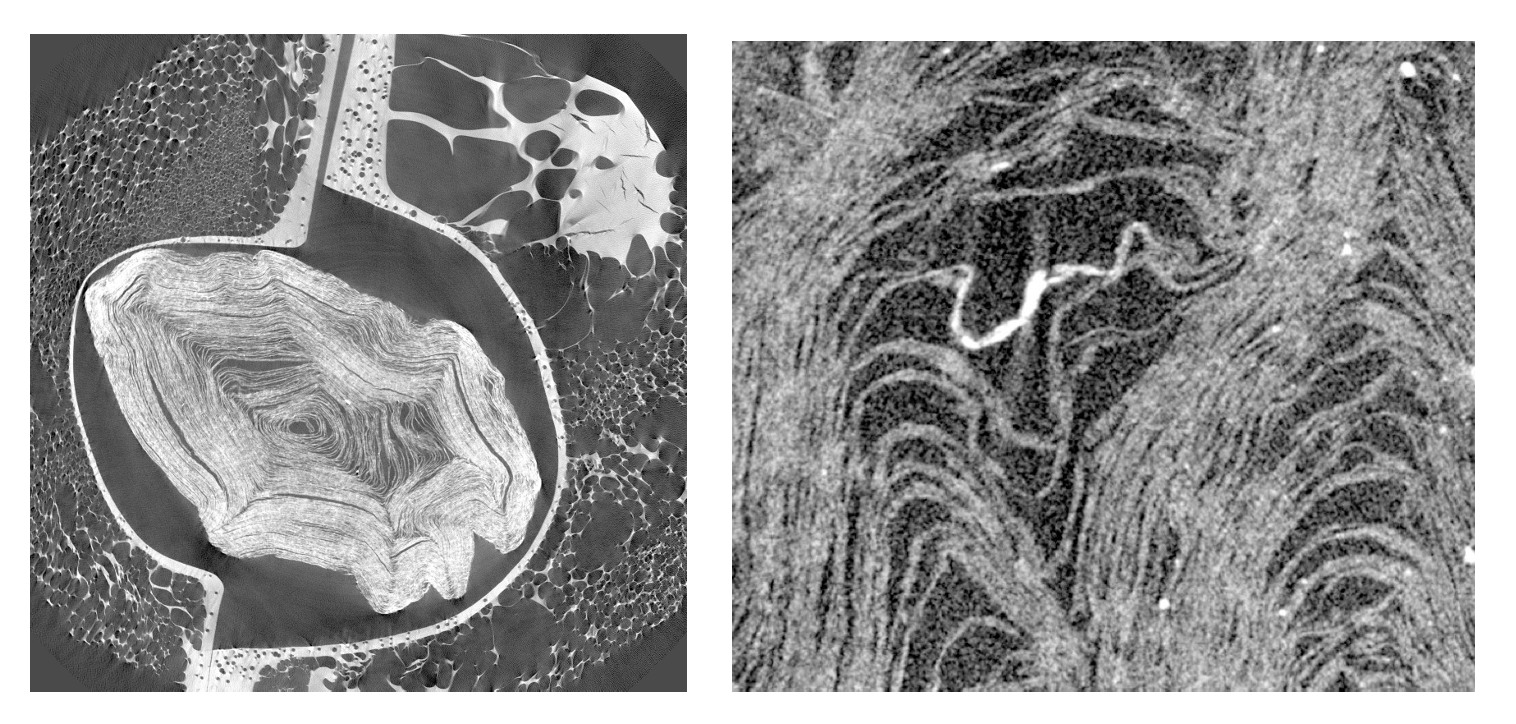

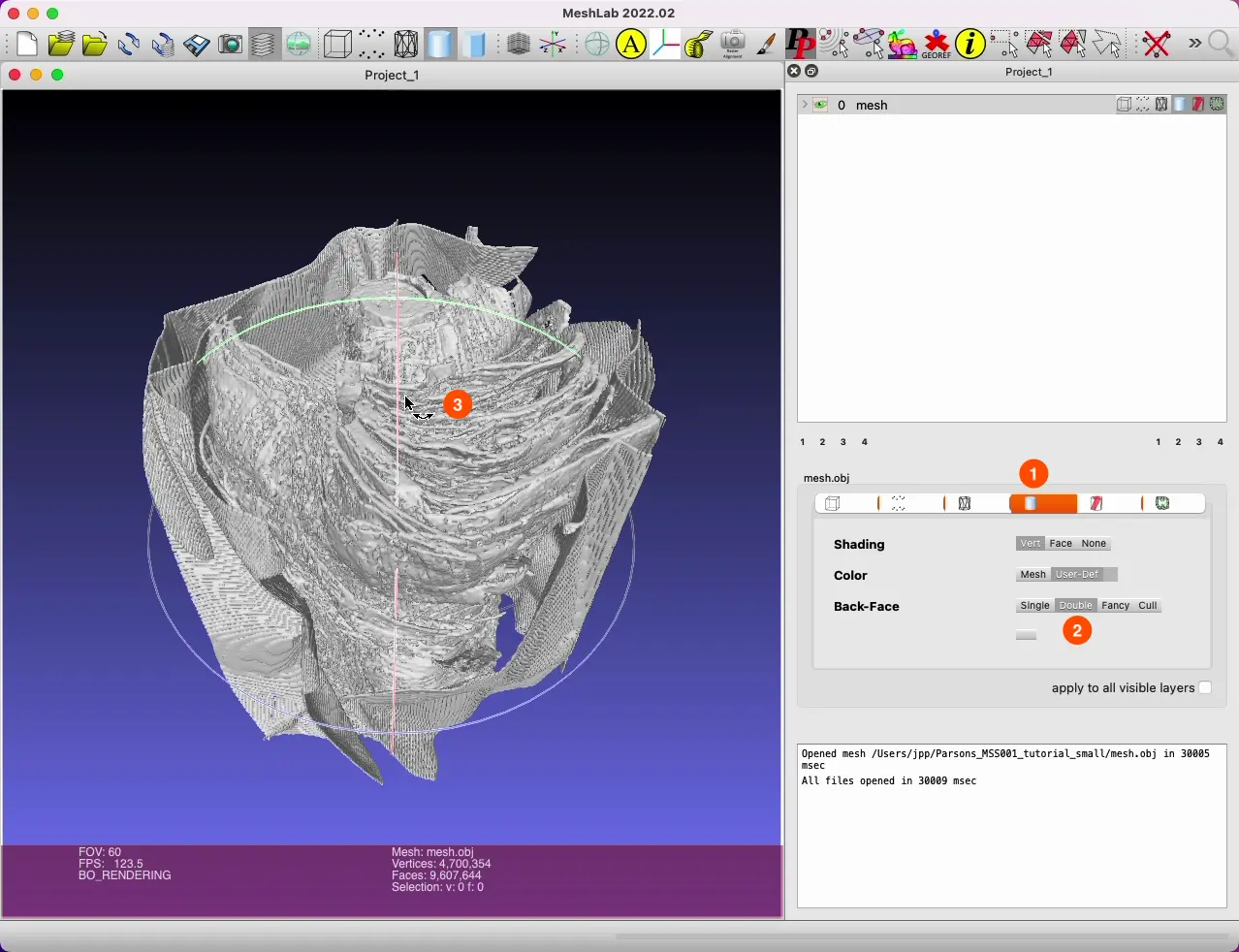

папирус снимают при помощи микрофокусной КТ;

-

команда исследователей вручную занимается сегментированием свитка;

-

ПО автоматически отсматривает сегменты и измеряет плотность поверхности на разных участках — при помощи этого можно отделить чернила от подложки;

-

создаётся 3D-модель, которая в дальнейшем «разворачивается» для прочтения

Если чуть подробнее, схема работы будет выглядеть так:

Силс со временем совершенствовал свой метод. Например, снимки он стал делать при помощи фазово-контрастной томографии: так анализ получался более точным. Таким подходом пользовался не только он сам, но и другие команды учёных, работавшие независимо от него.

Но виртуальное разворачивание всё ещё оставалось слишком трудоёмким и долгим, так что Силс понял, что пора автоматизировать эту процедуру. И решил, что лучше всего для таких целей подходит ИИ.

Способ №4: Виртуальное разворачивание при помощи ИИ

В 2023 году Брент Силс при поддержке инвесторов Ната Фридмана и Дэниела Гросса запустил Vesuvius Challenge — проект по автоматизации виртуального разворачивания свитков, участие в котором принять может любой желающий. Естественно, особо успешных расшифровщиков ждёт денежное вознаграждение.

Уже в том же году первым башковитым счастливчиком оказался 21-летний американский студент Люк Фарритор. Именно ему удалось прочитать первое слово на этих свитках при помощи нейросетей.

В начале, как известно, было слово. И слово это было πορφυράς — улитки, из которых добывали багряный краситель, и, соответственно, обозначение для этого цвета.

Люк получил свою минуту славы, деньги и страничку на Википедии, но как именно он и остальные исследователи задействовали ИИ в своей работе?

Главная проблема для автоматизации развёртывания свитка сейчас заключается в следующем: как из 3D-модели папируса автоматически получить треугольную сетку, на основе которой создаётся читаемое 2D-изображение?

Для решения этой проблемы есть два подхода: восходящий и нисходящий. Первый подразумевает глобальную оптимизацию — весь свиток рассматривается как единая поверхность, потому и разворачивать её нужно всю и сразу. Второй подходит с более традиционной стороны, и предлагает продолжать делить папирус на отдельные сегменты, которые впоследствии «сшиваются» вместе, но уже в автоматическом режиме.

Нисходящий метод

Метод отталкивается от простой идеи: у нас есть очень длинный лист бумаги (2D), который скрутили в спираль правильной формы. Из 2D лист таким образом превращается в 3D-объект. Суть заключается в том, что необходимо понять, где произошла трансформация конкретного свитка из «идеальной» формы в ту, в которой он находится сейчас. Дальше нейронка автоматически сегментирует участки, а затем создаётся «прогноз» поверхности свитка. Подробнее можно посмотреть в репозитории.

Первым таким способом один из свитков «развернул» Пол Хендерсон в 2024 г. Метод неидеальный, зато почти не требует вмешательства человека. Помещать полученное изображение папируса не стану, лучше насладитесь им в отдельном окне.

Восходящие методы

В общих чертах чем-то похож на предыдущий метод: лист папируса воспринимается как непрерывный объект, который физически не может «непредсказуемо» изгибаться. Однако в этом случае сетки создаются локально для различных участков свитка.

Здесь уже требуется больше человеческой работы, однако результат, как правило, получается более точным.

При помощи этого метода рентгеновский снимок папируса сначала расщепляется на отдельные точки, а затем собирается обратно уже в условно развёрнутом виде. Делается это, если объяснять кратко и очень упрощённо, так. На поверхности папируса выделяются трёхмерные точки, которые при помощи магических манипуляций (или же локальной кластеризации) собираются вместе в участок.

Но развернуть папирус — это только половина дела. На 2000-летний лист, конечно, тоже интересно посмотреть, но мы же все с вами здесь серьёзные люди собрались, нам позарез надо узнать, что там написано. И в этом тоже помогают нейронки.

Автоматизировать можно и само чтение. Чернила на сожжённых и карбонизированных свитках зачастую не видны невооружённому взгляду. Зато иногда заметны под микроскопом.

На ручной осмотр уже развёрнутых папирусов уходит слишком много времени, так что эту процедуру тоже можно автоматизировать при помощи нейронок. ИИ отдельно учат двум вещам: различать чернила и подложку, а также распознавать буквы.

После этого её обучают «предсказывать» отдельные символы. Это важно — нейронка не читает текст, а додумывает. Верность догадок проверяет уже специально обученный человек с гуманитарным образованием. То же самое происходит и с виртуально «развёрнутыми» папирусами.

Проект даёт возможность принять участие буквально любому желающему: нужно только зарегистрироваться и получить исходные данные папирусов. Все туториалы, репозитории и прочее они размещают в открытом доступе. Если хотите внести своё имя в историю науки и залутать лёгкие $200,000 за расшифровку целого свитка, не упускайте свой шанс! (Спойлер: за 2 года проекта пока что никому не удалось сделать это)

А зачем всё это вообще нужно?

Вот вы и добрались до конца статьи и закономерно задались этим вопросом. И я на него готова ответить.

Во-первых, это интересно. И круто.

Если вы не особо любознательный и азартный человек и этого аргумента вам явно недостаточно, есть ещё один.

Для историков, археологов и прочих учёных, занимающихся узкой и уже 300 раз переизученной областью, любая новая находка на вес золота.

Откопать целую античную библиотеку — всё равно, что найти кучу сокровищ и не заплатить за них налог государству.

Античное наследие дошло до нас в результате жёсткого отбора.

Всё, что не погибло в пожарах, после военных нашествий, в результате гонений христиан на язычников (и наоборот), не сгнило по естественным причинам от старости, подверглось беспощадной селекции средневековых писцов. Культурные приоритеты сильно сменились — в их приоритетах не стояло сохранить как можно больше для потомков. Только то, что соответствует их собственным взглядам — а с остальным будь, что будет. Тот же Эпикур больше не был для них одним из главных светил античной философии, а стал серьёзным грешником, достойным в лучшем случае игнорирования.

О нелюбви к некоторым философам

Данте, к примеру, Эпикура и его сторонников поместил аж на 6 круг Ада — за отрицание существования души и вечной жизни. Душу, к слову, Эпикур не отрицал, но кто будет вникать в такие тонкости, когда христианская традиция решила не сохранять его наследие?

Но благодаря случайности до нас дошла целая эпикурейская библиотека, которая при любых других обстоятельствах никогда бы не сохранилась.

И это библиотека не просто пересказов, а настоящих сочинений эпикурейцев — прямо из первых рук!

Теперь у исследователей есть теоретическая возможность взглянуть и на оригинальные сочинения Эпикура, и на тексты его последователей, ранее не известных науке. Большая часть коллекции содержит работы Филодема — греческого философа-эпикурейца, жившего в Риме и Геркулануме. До открытия библиотеки в Геркулануме о его сочинениях мы практически ничего не знали.

О каких-то вещах учёные узнали с новой стороны.

Произведения Филодема, который как раз застал извержение вулкана, дают новую информацию о философской жизни эпохи поздней Республики. О более ранних философах тоже уже удалось узнать что-то новое: в одном из папирусов есть информация о месте захоронения Платона и его последних днях. Читать и изучать всё это наследие можно десятилетиями, если не столетиями.

Мы как-то привыкли говорить о прогрессе в науке только в контексте прикладных направлений. Мол, посмотрите, наши предки-варвары людям кровь пускали для лечения всех болячек, а теперь цивилизованно кормят таблетками. Гуманизм и развитие налицо.

Но внимательность и забота, как ни странно, может касаться не только людей. За 300 лет с момента открытия библиотеки в Геркулануме мы прошли длинный путь — итальянский священник с ужасом и, вероятно, восхищением посмотрел бы на то, как шайтан-машина может заглянуть внутрь свитка, не прикасаясь к нему.

И, кто знает, может быть, с таким же восхищением мы бы посмотрели на достижения тех, кто будет заниматься наукой через 300 лет после нас?

Автор: myops