Космос на чертежах и в облаке: как летали в космос «тогда», как это делают сегодня и что будет дальше?

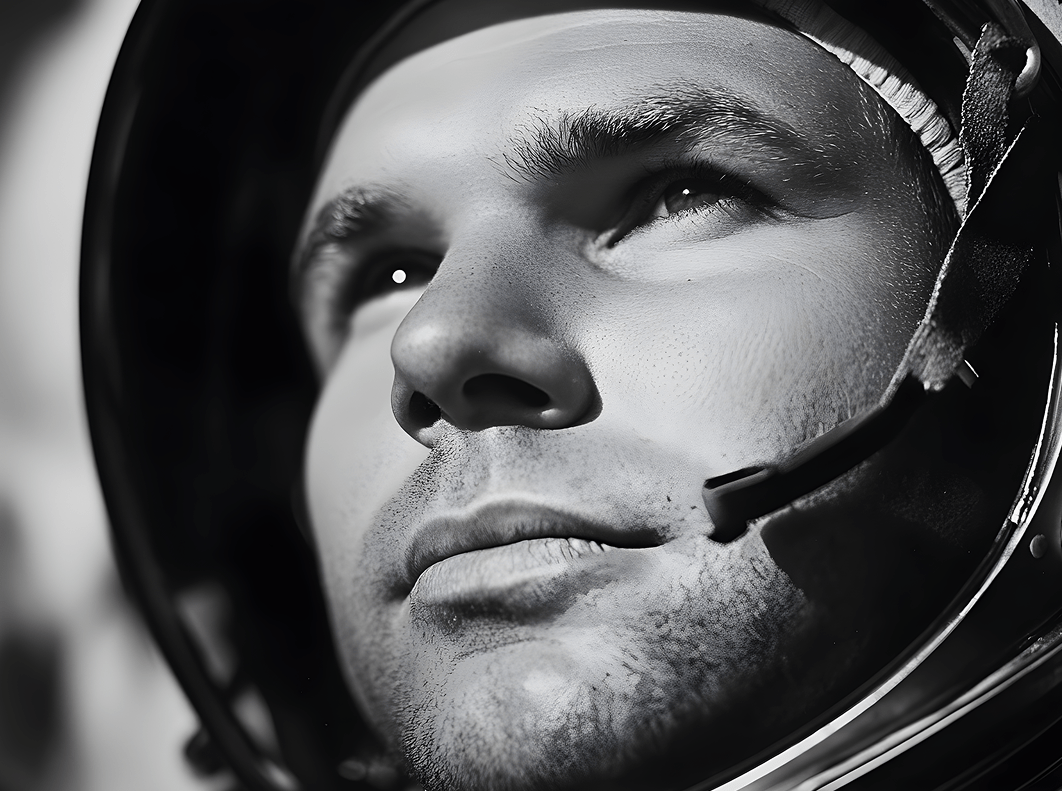

Когда Юрий Гагарин улыбнулся в иллюминатор и сказал «Поехали!», за ним стояла не только ракета «Восток», но тысячи инженеров и их бессонных ночей, расчётов от руки и сгоревших макетов.Разберёмся, с чем работали конструкторы 60-х, чем живут инженеры XXI века и какие технологии приведут нас к новой эре — гораздо дальше Луны и Марса.

12 апреля 1961 года — дата, после которой человечество перестало быть «просто» земным видом.

У нас нет другого выбора — мы должны отправиться в космос. Не ради славы, а ради выживания.

Стивен Хокинг

Космос тогда был не просто рубежом науки — он был полем героизма. Всё делалось впервые, на ощупь и под грифом «секретно».

С тех пор прошло более 60 лет, и мы шагнули в цифровую эру. Сегодня инженер с ноутбуком может запускать спутники из кафе в Калифорнии, а проектирование космического аппарата больше похоже на стартап, чем на военный объект. Вместо чертежей — 3D-модели. Вместо расчётов вручную — симуляции в облаке. Но кое-что всё же не изменилось.

День космонавтики — повод вспомнить не только, как это было, но и каким это всё стало.

❯ Как проектировали «тогда»: чертёж, линейка и гени

Константин Эдуардович потряс тогда своей верой в возможность космоплавания, я ушёл от него с одной мыслью — строить ракеты и летать на них.

Сергей Королёв о встрече с Циолковским

Москва, конец 1950-х. На улице — зима, в ОКБ-1 — жара. В буквальном смысле: работают круглосуточно, помещения проветриваются редко, окна заклеены газетами, потому что — «режимный объект». В коридорах — инженеры с пачками чертежей, на кульманах — миллионы линий. Здесь разрабатывается то, чего ещё никто в мире не делал: спутники, ракеты, возвращаемые аппараты.

Почти каждый сотрудник ОКБ — молодой, слегка за тридцать. У них нет гугла, но есть ЦАГИ, институты, таблицы с коэффициентами и вера в то, что через полгода всё полетит. Королёв лично ходит по цехам и чертёжным залам. Молчалив, скуп на похвалу, но если ругается — запоминают навсегда. Он называет инженеров не по фамилиям, а по чертежам: «Это кто расчёт №314 делал?» — и всё, ты в игре.

Кульман и ватман

Кульман — вертикальный чертёжный стол с крепёжной линейкой, позволяющий точно наносить линии под нужным углом. Без него не обходился ни один инженер-конструктор. На кульмане создавали чертежи в масштабе 1:1 или 1:10 — часто размером с дверь. Выполнение чертежа на ватмане формата А0 мог занимать несколько дней, а иногда и недель.

В отличие от современных CAD-программ, где можно перемещать элементы за секунды, на бумаге любое изменение требовало полной переработки участка. Ошибся — и в мусор идёт вся неделя работы. Поэтому проектирование было не просто точным — оно было медитативным.

Логарифмическая линейка

Инструмент, который сегодня можно увидеть разве что в музее или фильмах. Это аналоговый калькулятор, позволяющий умножать, делить, извлекать корни и считать тригонометрические функции — при помощи скользящей шкалы. И без единой батарейки!

Интересный факт: В 1961 году на борту «Восток-1» у Гагарина был не ноутбук, а логарифмическая линейка и таблицы расчётов — на случай отказа автоматики. Линейка помогала не только в КБ, но и в полёте.

Физические макеты

Каждый космический аппарат сначала строили в «натуре» — в масштабе 1:1, из фанеры, гипса, алюминия и даже картона. Проверяли, как разместятся приборы, как космонавт залезет в люк, где поставить поручень. Такие макеты стоили недёшево, но были необходимы: в отсутствие 3D-графики и VR это был единственный способ убедиться, что всё реально «влезает» и «работает».

Макет помогал проверить эргономику, доступность приборов, компоновку оборудования. Даже длина руки космонавта учитывалась вручную, чтобы он мог дотянуться до нужной кнопки.

Ручные расчёты

Все баллистические, аэродинамические и тепловые расчёты производились вручную — на листах бумаги, в тетрадях, на оборотах чертежей. В поздние 50-е начали использовать ЭВМ (например, МЭСМ и БЭСМ), но их мощностей не хватало, да и доступны они были лишь в нескольких институтах страны.

Для расчёта одной траектории полёта в 1957 году использовалась группа из 20–30 человек, работающих одновременно — своего рода «живой Excel».

❯ Страх. Ответственность. Гонка

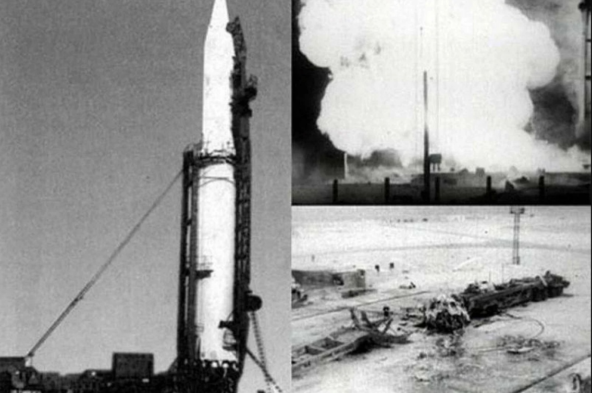

За всеми чертежами стояла не только наука [1] — но и страх [2]. Если ты ошибёшься — не взлетит. Или, что хуже, — взорвётся на старте, как было с Р-16 в 1960 году на Байконуре (катастрофа, в которой погибло более 70 человек).

Проекты делались в условиях колоссального давления: из Кремля требовали успехов, американцы запускали космонавтов одного за другим. Часто не было права на ошибку [3], но не было и права на «не попробовать».

❯ Таймлайн: от кульмана до первых орбит

А теперь вспомним все достижения отечественной космонавтики по порядку.

1957 — Первый искусственный спутник Земли (Спутник-1)

-

Проектировали вручную в КБ Королёва.

-

Использовали кульманы, счёты, логарифмические линейки.

-

Корпус — алюминиевая сфера с четырьмя антеннами.

-

Подготовка заняла 2 года, вес аппарата — 83,6 кг.

1961 — Первый человек в космосе (Юрий Гагарин, Восток-1)

-

Компоновка кабины тестировалась на полноразмерных фанерных макетах.

-

Расчёт траектории — вручную, с участием ЭВМ БЭСМ-2.

-

В капсуле — логарифмическая линейка и набор таблиц для ручных вычислений.

-

Время полёта — 108 минут, но на подготовку ушло более 4 лет.

1965 — Первый выход в открытый космос (Леонов, «Восход-2»)

-

Комбинация инженерного подвига и риска: скафандр раздувался в вакууме, люк заедал.

-

Проектирование шло в условиях строжайшей секретности, шлемы собирались вручную.

-

Один из макетов скафандра был сделан из прорезиненного материала, разработанного для подводных костюмов.

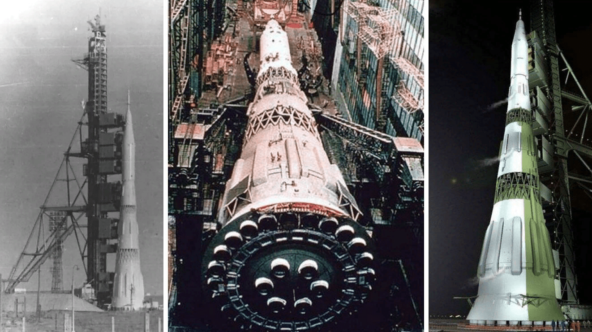

1969 — Лунная программа Н1-Л3

-

Создание сверхтяжёлой ракеты Н1 велось в спешке.

-

Из-за отсутствия испытательной базы — отказ от полноценных огневых тестов ступеней.

-

Проектирование шло параллельно с производством — часто без финального варианта на руках.

-

Все четыре запуска Н1 закончились неудачей.

1975 — Совместная миссия «Союз-Аполлон»

-

Первый проект с международной кооперацией.

-

Требовалось спроектировать совместимую систему стыковки — всё создавалось «с нуля».

-

Использовались американские и советские стандарты — и десятки переводчиков на совещаниях.

-

Одна из первых попыток проектировать в диалоге с другой стороной.

1986 — Старт строительства орбитальной станции «Мир»

-

Первая многомодульная станция, разработка длилась более 10 лет.

-

Впервые применяли модульный принцип: конструкция проектировалась по частям, с учётом будущих стыковок.

-

Расчёты велись как вручную, так и на советских супер-ЭВМ (например, «Эльбрус»).

1998 — Участие России в проекте МКС

-

Начало интеграции в международное проектирование.

-

Совместное использование софта, тестов и стандартов.

-

Частичный переход от бумажной документации к цифровым системам (например, Pro/ENGINEER и AutoCAD Mechanical).

❯ Как проектируют сейчас: цифра, ИИ и облака

Сегодня конструкторский отдел может выглядеть как опенспейс с белыми столами, ноутбуками и VR-гарнитурами. Вместо ватмана — трехмерная модель в CAD-программе. Вместо чертежей на миллиметровке — симуляция аэродинамики в Ansys или OpenFoam. И вместо споров у кульмана — совещание в Meet.

Космос стал цифровым!

Оборудование, методы и сам подход к проектированию за последние 20 лет изменились радикально. Инженер теперь работает не в одиночку, а в связке с алгоритмами: проект может частично генерироваться автоматически, тестироваться в «облаке» и дорабатываться с помощью ИИ.

Это уже не индустрия — это распределённая экосистема, где инженеры, математики [4], разработчики и даже дизайнеры собирают космические аппараты как айфоны.

AD-программы и PLM-системы: цифровые кульман и память

Сегодня создание космического аппарата начинается не с бумаги, а с экрана. Современные CAD (Computer-Aided Design) программы — это не просто чертёжные доски в 3D. Это полноценные цифровые мастерские, где можно «собрать» весь аппарат до последнего винта, задать материалы, нагрузки, поведение [5] при вибрации и даже прогнать полёт через Mars gravity simulator.

CATIA, SolidWorks, Autodesk Inventor, Siemens NX — в этих средах конструкторы работают с деталями так же, как дизайнеры с фигурами в Figma: тянут, меняют, проверяют совместимость. Любое изменение сразу влияет на соседние узлы: поменял форму антенны — программа пересчитает центр масс, нагрузку на корпус и даже подскажет, где она теперь может мешать термозащите.

PLM (Product Lifecycle Management) — это как GitHub, но для физики и сборки. Да-да, такое тоже есть 🔥

Система отслеживает всю жизнь компонента: кто его создал, кто одобрил, кто заказал у подрядчика, как он себя повёл на тесте. Один болт — сотня метаданных.

В Airbus Defence & Space проектирование спутников полностью происходит в CATIA. Все изменения фиксируются в PLM-системе ENOVIA. Если инженер во Франции изменил длину кабеля, через секунду об этом узнают сборщики в Британии и логисты в Индии.

В SpaceX пошли ещё дальше — они разработали собственную CAD-систему, которая интегрируется с производственным оборудованием. Инженер меняет модель — и в станок с ЧПУ уже загружается новая инструкция. Минимум бюрократии, максимум скорости.

ИИ и генеративный дизайн: когда программа «придумывает» конструкцию.

Генеративный дизайн — это подход, при котором ИИ предлагает десятки или сотни вариантов конструкции, исходя из заданных параметров: «Нужно, чтобы держало 12 тонн, не весило больше 100 кг, не резонировало при 1000 Гц и укладывалось в диаметр 80 см».

Алгоритмы перебирают тысячи комбинаций материалов, форм, рёбер, отверстий, решётчатых структур, с которыми человек не справился бы за всю карьеру. Результат — удивительно органические конструкции, похожие на кости или крылья насекомых. Но они работают — и, как правило, они на 30–50% легче, чем сделанные вручную.

В Planet Labs (производят мини-спутники для мониторинга Земли) с помощью генеративного дизайна уменьшили вес несущей фермы спутника на 35%, сохранив прочность и сэкономив сотни тысяч долларов на каждом запуске.

ИИ также используется для:

-

автоматической расстановки компонентов (чтобы не мешали друг другу);

-

расчёта траекторий (особенно при гравитационных манёврах);

-

прогнозирования износа и отказов оборудования (predictive maintenance).

Облачные симуляции и тестирование: стенды переехали в дата-центры.

В эпоху «бумаги» аэродинамику проверяли в трубах, тепловые режимы — в печках и холодильниках, электромагнитные поля — на специальной антенне за бетонной стеной. Сегодня всё это заменяется цифровыми симуляциями.

Инженер загружает модель в облачный сервис (например, Ansys Cloud, SimScale, AWS HPC) и запускает:

— «Что будет, если аппарат перегреется на орбите?»

— «Как поведёт себя корпус при резонансе на 400 Гц?»

— «Где будут зоны перегрузки при старте Falcon 9?»

Всё это моделируется за часы. Параметры можно менять «на лету», сравнивать сотни вариантов, искать оптимум.

Кстати, с помощью Timeweb.Cloud [6] можно и ИИ развернуть, и ракеты проектировать. 😉

Тест, который в 1970-х занял бы 3 месяца, 2 тонны макетов и кубометр чертежей, сегодня делается за ночь на сервере где-нибудь в Вирджинии.

3D-печать: сначала напечатать — потом думать, как собирать

Технология аддитивного производства (она же — 3D-печать) вошла в космос стремительно. Уже сейчас на принтерах печатают:

-

топливные баки;

-

сопла ракет;

-

сложные элементы теплоотвода;

-

несущие фермы и даже… двигатели!

В отличие от традиционного фрезерования, печать позволяет создавать геометрически сложные элементы без склеивания, сварки и лишнего веса.

Например, компания Relativity Space печатает 95% своей ракеты Terran R. Это не только сокращает время сборки в 10 раз, но и упрощает логистику: деталей меньше — надёжность выше.

Глобальные команды: проектирование без границ

Проектирование спутника или ракеты может вестись сразу на трёх континентах. Архитектура — в Германии, силовая часть — в Китае, сборка — в Техасе. Всё это координируется через цифровые платформы, например:

-

Zoom и Google Meet — для ежедневных митингов.

-

Jira и Notion — для трекинга задач.

-

Git и GitLab — для версионирования документации и кода.

-

Figma и Miro — для создания интерфейсов и визуализации.

Это не просто удобно — это очень быстро. Если раньше доработка чертежа шла неделями, сегодня коммент «смещаем антенну на 3 мм» уходит на согласование и утверждается за 10 минут.

❯ Что будет дальше: автоматизация, генеративный дизайн и космос по подписке

Если инженер 1960-х был героем с карандашом, то инженер 2030-х — это скорее архитектор, задающий параметры. Он не рисует каждую гайку, он запускает процесс: «Хочу орбитальный спутник весом 200 кг, который выдержит радиацию и передаст 1,2 ТБ данных за сутки». Всё остальное — за компьютером.

Космос становится цифровым не только на этапе проектирования, но и в самой своей сути. В ближайшие годы отрасль будет меняться ещё стремительнее. Вот несколько направлений, которые уже на подлёте:

-

ИИ-помощники — автоматизируют расчёты, предлагают оптимальные схемы, тестируют десятки вариантов конструкции ещё до сборки. Инженер задаёт параметры — остальное делает алгоритм.

-

Генеративный дизайн нового поколения — аппараты будут не «рисоваться», а буквально вырастать внутри системы, как живой организм, адаптируясь под условия задачи.

-

Космос по подписке — спутники и модули можно будет арендовать, кастомизировать онлайн и запускать через платформы как сервис (Space-as-a-Service). Amazon Kuiper, Starlink, OneWeb — уже работают как инфраструктура, а не как миссия. Своё место в космосе скоро можно будет забронировать, как номер в отеле. Или слот в облаке.

-

Производство на орбите — конструкции будут собираться и печататься прямо в космосе. Это позволит создавать огромные телескопы, станции и модули без ограничений по габаритам ракеты. NASA Archinaut One — спутник с манипулятором, который может печатать и собирать конструкции прямо на орбите. Первый полёт ожидается к 2026 году. В России схожие инициативы обсуждаются в рамках проекта «Сфера»: орбитальные заводы, сборка в невесомости, ремонт без возврата на Землю.

❯ Подводим итоги

Проектирование космической техники прошло путь, о котором инженеры прошлого не могли и мечтать. От ватмана на кульмане до цифрового двойника в облаке. От фанерных макетов до генеративного дизайна, который сам находит идеальную форму. От расчётов в тетради до симуляций, идущих в дата-центрах Amazon.

Но суть осталась прежней. Инженер по-прежнему ночует в офисе, проверяет стыковку по 283-страничному чек-листу и пьёт кофе из одноразового стакана. Только теперь рядом с ним не только напарник, но и ИИ.

В космосе всё ещё нет права на ошибку. Один баг — минус миссия. Один неучтённый параметр — и «вечность» аппарата превращается в 12 минут полёта. Всё так же, как и 60 лет назад. Просто теперь мы знаем это заранее — и можем что-то сделать.

Новости, обзоры продуктов и конкурсы от команды [7]Timeweb.Cloud [6] — в нашем Telegram-канале [7] ↩

📚 Читайте также:

Автор: Timeweb_Cloud

Источник [16]

Сайт-источник BrainTools: https://www.braintools.ru

Путь до страницы источника: https://www.braintools.ru/article/14170

URLs in this post:

[1] наука: http://www.braintools.ru/article/7634

[2] страх: http://www.braintools.ru/article/6134

[3] ошибку: http://www.braintools.ru/article/4192

[4] математики: http://www.braintools.ru/article/7620

[5] поведение: http://www.braintools.ru/article/9372

[6] Timeweb.Cloud: http://Timeweb.Cloud

[7] Новости, обзоры продуктов и конкурсы от команды : https://t.me/timewebru

[8] Опробовать: https://timeweb.cloud/?utm_source=habr&utm_medium=banner&utm_campaign=promo

[9] : https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/845410/

[10] Кино и космос: https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/586582/

[11] Теплозащита и Аэродинамика — пара нюансов, отделивших нас от Космоса: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/652393/

[12] Единственный полёт «Бурана»: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/648419/

[13] Всё ещё ищете толкового ассистента? Наймите нейросеть! Разбор возможностей нейропомощников: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/890936/

[14] : https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/884082/

[15] 5 действительно хороших адаптаций компьютерных игр: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/900146/

[16] Источник: https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/900210/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=900210

Нажмите здесь для печати.