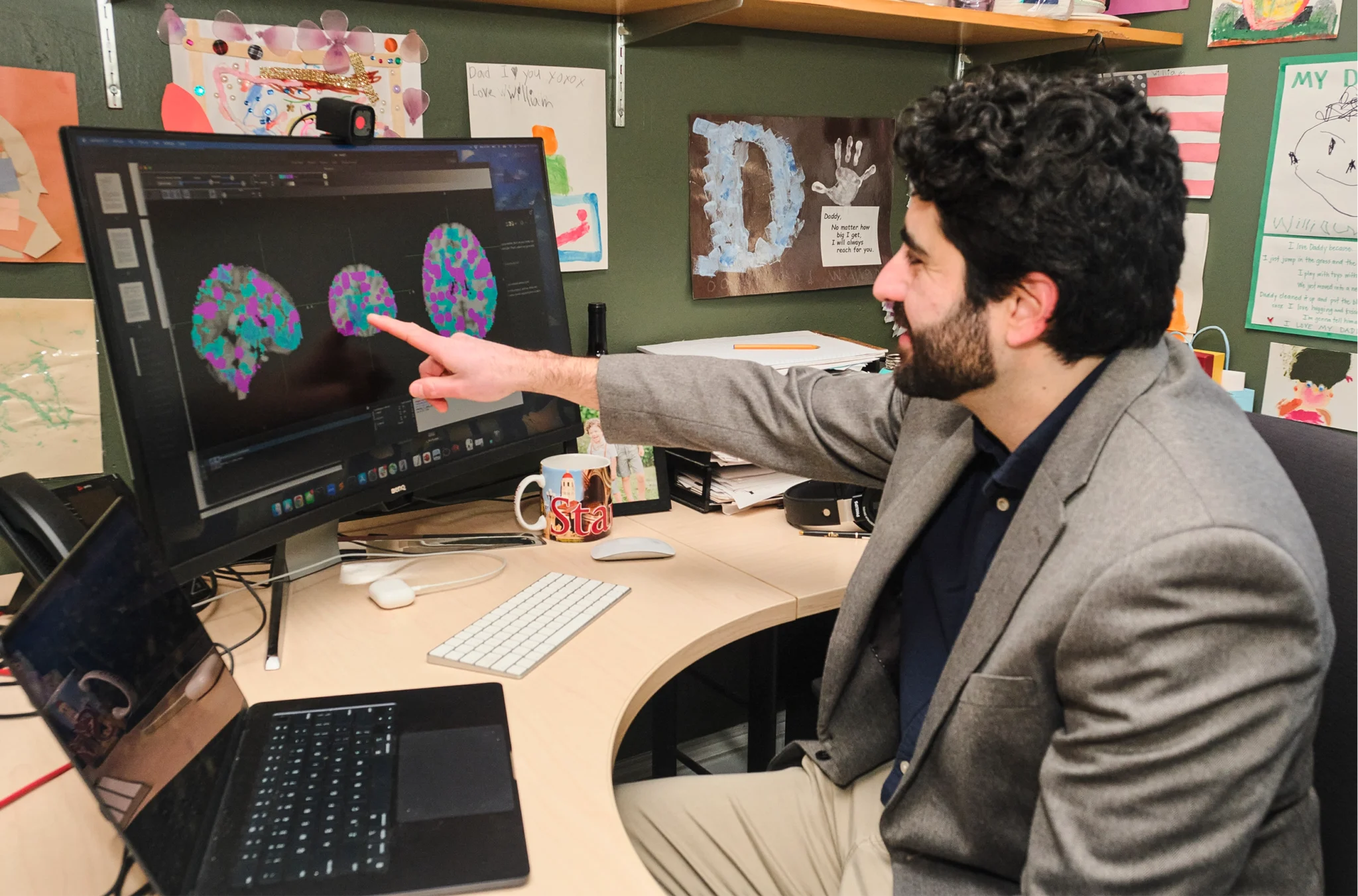

Сканируя мозг испытуемых, просматривавших фильмы, нейробиологи обнаружили богатую библиотеку нейронных сценариев — от поездки в аэропорт до предложения руки и сердца – которые формируют основу воспоминаний о нашем опыте.

Перетасовав карты в стандартной колоде из 52 карт, Алекс Маллен, трёхкратный чемпион мира по запоминанию, может запомнить их порядок менее чем за 20 секунд. Перелистывая карты, он мысленно прогуливается по дому. В каждой точке своего путешествия — у почтового ящика, входной двери, лестницы и так далее — он прикрепляет карточку. Вспоминая карточки, он заново переживает путешествие.

Эта техника, называемая «методом локусов» или «чертогами памяти», эффективна, потому что она отражает то, как мозг естественным образом строит повествовательные воспоминания: воспоминания Маллена о порядке расположения карточек построены на основе знакомого путешествия. Мы все делаем нечто подобное каждый день, поскольку знакомые нам последовательности событий, такие как повторяющаяся последовательность действий при обеде в ресторане или поездка в аэропорт, становятся основой и фоном для конкретных деталей – особо вкусного блюда или предмета, обнаруженного на контроле. Благодаря общей канве повествования примечательные детали легче вспоминать позже.

«Вы берёте эти детали и связываете их с предыдущими знаниями», — говорит Кристофер Балдассано, когнитивный нейробиолог из Колумбийского университета. «Мы думаем, что именно так вы создаёте автобиографические воспоминания».

Психологи эмпирически описали эту теорию около 50 лет назад, но доказательств существования такого каркаса в мозге не было. И вот в 2018 году Балдассано нашёл их: нейронные отпечатки нарративного опыта, полученные в результате сканирования мозга, которые последовательно воспроизводятся во время стандартных жизненных событий. Он считает, что мозг создаёт богатую библиотеку сценариев для ожидаемых событий — ресторан или аэропорт, деловая сделка или предложение руки и сердца — на протяжении всей жизни человека.

Эти стандартные сценарии и отступления от них влияют на то, как и насколько хорошо мы помним конкретные детали этих событий, обнаружила его лаборатория. А недавно, в статье, опубликованной в журнале Current Biology осенью 2024 года, они показали, что люди могут выбирать доминирующий сценарий для сложного события в реальном мире — например, наблюдая за предложением руки и сердца в ресторане, мы можем подсознательно выбрать либо сценарий предложения, либо сценарий ресторана — что и определяет, какие детали мы запомним.

Исследование Балдассано основывается на двух ключевых инновациях. За последнее десятилетие группа когнитивных нейробиологов отточила хитроумный метод, использующий фильмы для изучения сохранения в мозге опыта, а Балдассано стал первопроходцем в декодировании сложных данных, записанных во время этих киносеансов, с помощью машинного обучения.

По словам Брайса Кула, нейробиолога из Орегонского университета, не участвовавшего в исследовании, его подход привнёс «изощрённость» в подобные исследования. «Это оказало огромное влияние на всю область».

Проведённые анализы позволили по-новому понять, как человеческий мозг строит повествовательные воспоминания. В процесс вовлечён практически весь мозг, что противоречит прежним представлениям о том, что память находится в определённых областях мозга. Воспоминания строятся из временных фрагментов, каждый из которых длится от секунды до минуты.

Мозг помещает эти кусочки на базу сценариев событий. «Всё это — реконструкция», — говорит нейробиолог Захария Рейг из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который не участвует в исследовании. «У вас же нет видеокамеры, на которой запечатлено именно то, что произошло, именно в тот момент, когда это произошло. Вам приходится реконструировать, основываясь на фрагментах опыта, то, что, по вашему мнению, произошло».

Кинематографическая стимуляция

Понять, чем на самом деле занят мозг в тот или иной момент, когда мы живём своей жизнью, чрезвычайно сложно. Одним из лучших инструментов для изучения работы человеческого мозга является функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), но этот метод требует, чтобы вы неподвижно лежали в отверстии большого магнита, реагируя на искусственные стимулы, предъявляемые вам в зафиксированном положении, — условия, далёкие от реальности повседневной жизни.

Метод сканирования мозга, дебютировавший в 1990 году, определяет кровоток как косвенный показатель нейронной активности (если нейроны работают, им нужна кровь, насыщенная кислородом). В первые годы своего существования фМРТ была неточной: Она описывала среднюю активность целых областей мозга. Затем, в начале 2000-х годов, развитие технологий и анализа привело к созданию изображений активности мозга с более высоким разрешением, состоящих из 3-миллиметровых кубиков мозга, называемых вокселями. Различная активность в этих вокселях создаёт паттерны, похожие на отпечатки пальцев, которые обозначают различные состояния сознания или типы умственной деятельности.

С помощью воксельного анализа исследователи надеялись не только точно определить, где именно в мозге обрабатывается конкретное воспоминание, мысль или восприятие, но и определить его содержание. Могли ли они определить по активности мозга, смотрит ли испытуемый на теннисную ракетку, думает ли о своём лучшем друге или вспоминает свой старый офис? Каждый из этих предметов должен активировать уникальный набор нейронов. «Если у нас будет библиотека этих отпечатков — по одному на каждое воспоминание, — то мы сможем отслеживать, когда активируется конкретное воспоминание, по его отпечатку», — говорит Балдассано.

Примерно в то же время, когда разрабатывался воксельный анализ, другие исследователи задались вопросом: Что, если мы будем просматривать фильмы в аппарате МРТ? До этого исследователи обычно использовали карточки с картинками или статичные изображения — плохая замена ярким, мультисенсорным, развивающимся впечатлениям, которые создают наши реальные воспоминания. А вот фильмы как раз рассказывают истории. «Повествование имеет фундаментальное значение для того, чтобы люди помнили свой день, свою неделю и свою жизнь», — говорит Дженис Чен, нейробиолог из Университета Джонса Хопкинса, которая была инициатором некоторых исследований памяти в Принстонском университете, где они с Балдассано были постдоками. Однако, как и жизненные пейзажи, постоянно меняющиеся трёхмерные образы в фильмах настолько сложны, что многие исследователи не видели способа разобраться в огромном количестве данных, полученных с фМРТ.

«Раньше люди не проводили подобных исследований, потому что мы не знали, как анализировать эти данные», — говорит Чен.

В 2004 году нейробиолог Ури Хассон и его коллеги из Научного института Вейцмана в Израиле начали прокладывать путь через заросли вокселей. В одном из исследований пять человек, лёжа в сканере мозга, смотрели 30 минут фильма «Хороший, плохой, злой» (1966), спагетти-вестерна с Клинтом Иствудом в главной роли. Сравнивая данные пяти участников, исследователи отмечали, когда и где активность мозга возрастала или снижалась у них в унисон. Эти точки совпадения выявили области, которые реагировали на определённые части фильма, такие как значимые события в сюжете. Эксперимент показал, что можно понять реакцию мозга на просмотр фильма в реальном времени.

В 2012 году Чен присоединилась к лаборатории Хассона, работавшего в то время в Принстоне, и распространила этот подход на память. Она показывала людям первый эпизод телесериала «Шерлок» (2010), в котором Бенедикт Камбербэтч изобразил современное воплощение легендарного детектива. Затем участники исследования проговаривали свои воспоминания о нём, не выходя из сканера.

Эксперимент сработал. Чен и её коллеги смогли сопоставить активность мозга, зафиксированную во время воспоминаний участников, с конкретными сценами длительностью около 60 секунд — например, когда Шерлок встречает Ватсона. Воспоминания о сцене вызывали схожую активность мозга с её просмотром, и эти закономерности были в значительной степени общими для всех испытуемых, что говорит о том, что разные люди фиксируют в памяти одни и те же впечатления одинаковым образом.

Полученные результаты также означают, что фильмы можно использовать для раскрытия универсального человеческого кода для записи опыта. Но этот код состоит из множества слоёв, и для того, чтобы его разгадать, потребуется специалист по информатике, интересующийся мозгом.

Дело всего мозга

Когда Балдассано впервые узнал об экспериментах Чен с «Шерлоком», «я подумал, что это самый крутой проект, который я когда-либо видел», — сказал он. В Принстоне он проходил собеседование на постдокторскую должность после того, как почти закончил докторантуру по информатике. Будучи аспирантом Стэнфордского университета, он разработал методы машинного обучения для анализа многовоксельных фМРТ-изображений, полученных от людей, рассматривающих фотографии.

Балдассано не интересовался исследованиями памяти: он считал, что эта область вращается вокруг списков слов, и это казалось ему скучным. Но примерно в это время он прочитал книгу Moonwalking With Einstein: The Art and Science of Remembering Everything», в которой журналист Джошуа Фоер рассказывает о своих попытках подготовиться к чемпионату по запоминанию с помощью метода локусов. Балдассано также наблюдал, как его тогда ещё трёхлетний сын легко усваивал информацию, переданную в форме рассказа. Тогда он убедился, что человеческая память строится на повествовании о жизненном опыте.

Он решил присоединиться к лаборатории Хассона. «Кино интересует мозг гораздо больше, чем карточки с изображениями, которые мы используем в обычных исследованиях», — говорит он. «Мне показалось, что это огромная возможность для новых открытий».

Он начал с того, что применил свои вычислительные знания к данным «Шерлока», полученным Чен. В своём исследовании она определила границы сцен сериала и воспоминаний людей понятным для себя образом. Её усилия были основаны на теории сегментации событий — идее о том, что люди естественным образом разбивают непрерывный опыт на фрагменты в своей памяти. Но такой подход был субъективным и мог привести к ошибкам. Балдассано отправился на поиски сегментов событий в данных сканирования мозга. То, что он обнаружил, стало для него сюрпризом.

Он приспособил технику машинного обучения, называемую скрытой марковской моделью, чтобы она работала с данными фМРТ. Алгоритм можно обучить распознавать структуру событий, растянутых во времени, например, эпизода телешоу. Подход, заимствованный из компьютерных наук, был новым для нейровизуализации. «Это дало мне шанс», — говорит Балдассано. С помощью этой стратегии он смог отсортировать огромный массив данных: показатели нейронной активности из примерно 50 000 ячеек по всему мозгу, снимаемые каждые 1,5 секунды во время 50-минутного эпизода «Шерлока».

Модель выявила чёткий сигнал в сети пассивного режима работы мозга, которая, как считается, выполняет ряд когнитивных функций, связанных с построением внутренних повествований. Центральным узлом этой сети является префронтальная кора, расположенная за лбом и отвечающая за цели, планы и решения человека. Сеть реагирует на значимые изменения во внешних стимулах, такие как поворот сюжета или новая тема разговора. В данных по «Шерлоку» резкие колебания активности происходили каждую минуту или около того, что зрители воспринимали как смену сцен.

«С помощью метода Балдассано можно было взять непрерывные данные о работе мозга во время просмотра фильма и поискать, где происходят внезапные изменения в пространственной активности — и это совпадало с тем, что люди говорили о границах сцен в фильме», — говорит Чен. «Это был способ сегментирования опыта, основанный на данных».

Модель показала ещё кое-что. Мозг сегментировал не только те границы, которые люди считали значимыми изменениями в сцене. Некоторые участки мозга подразделяли опыт на более короткие сегменты. В зрительной системе смена активности происходила каждую секунду или около того в ответ на изменения освещения и декораций. В зрительных областях среднего уровня, представляющих объекты, активность мозга менялась каждые 30 секунд или около того, чтобы, например, проследить за перемещением Камбербэтча по экрану.

Исследователи предположили, что зрители объединяли эти разрозненные фрагменты повествования в целостный опыт. Вместо того чтобы считать, что память — это удел гиппокампа и нескольких других областей, как это принято делать, исследование Бальдассано предполагает, что формирование памяти происходит при участии многих областей мозга.

«Память — это не что-то одно. Она не монолит», — говорит Рейг. «В вашей памяти есть рецепты для разных частей опыта».

Однако Балдассано не считает, что эти части собираются заново с каждым эпизодом жизни (или телешоу). «Когда событие начинается, у вас уже есть своего рода строительные леса», — сказал он. «Это как страница книжки-раскраски, которая ещё не раскрашена, но многие линии уже есть. Когда событие происходит, вы заполняете его конкретными деталями».

Психологи формально предположили существование таких лесов в 1970-х годах. Но это направление исследований вышло из употребления, в основном потому, что ни у кого не было хороших инструментов для их изучения в мозге. Теперь эти инструменты есть у Балдассано. И у него появилась умная идея, как использовать кино и телевидение для изучения сценариев, по которым мы строим свои воспоминания.

Следуя сценарию

Как и в жизни, в кино повторяются общие темы. У нас есть романтические комедии и фильмы-катастрофы, супергерои и встречи с инопланетянами, и во всех этих жанрах есть общие черты, такие как еда в ресторане или беготня по аэропорту. Бальдассано решил воспользоваться этой избыточностью, чтобы найти несколько страниц из «книжки-раскраски» мозга.

Пока каждый из 33 участников исследования лежал в аппарате фМРТ, он показывал клипы из восьми фильмов: четыре, действие которых происходит в ресторанах (Brazil [1985], Derek [2008], Mr. Bean [1997] и Pulp Fiction [1994]), и четыре, действие которых происходит в аэропортах (Due Date [2010], Good Luck Chuck [2007], Knight and Day [2010] и Non-Stop [2014]). В каждом ресторанном клипе была примерно одинаковая последовательность событий: Персонажи входили в ресторан, рассаживались, делали заказ и ели. В роликах про аэропорты все люди прибывали в аэропорт, проходили контроль, шли к выходу на посадку, ждали у него и садились на рейс. Но фильмы отличались в деталях: жанрах, актёрах, сюжетных моментах.

В ходе исследования были получены огромные массивы данных, и Балдассано впервые взялся за дело, проверяя вручную закономерности в активности мозга в определённые моменты времени в сценах аэропорта. Он не ожидал увидеть ничего особенного — данные фМРТ размыты и зашумлены, и существует множество видов активности, которые не доступны этому методу. Но ему показалось, что он заметил что-то интересное. Когда он представил слайд со своими результатами на заседании группы в 2017 году, Чен воскликнула: «Боже мой, это сработало!».

«Как только Дженис сказала мне, что это работает, я убедился, что ничего не напутал», — вспоминает Балдассано.

Затем он позволил компьютерам провести анализ. Когда Балдассано подключил данные к своей скрытой марковской модели, оптимизированной для фМРТ, она выявила определённую последовательность паттернов активации мозга, которая была общей для всех людей и всех фильмов, посвящённых определённому типу событий. Во всех роликах о ресторанах один паттерн проявлялся, когда актёры входили в помещение, другой — когда их усаживали, третий — когда они заказывали еду, и ещё один — когда еду приносили. Все ресторанные истории в среднем разделяли эти четыре событийных паттерна, к которым добавлялись некоторые уникальные сюжетные различия. Фильмы об аэропортах были представлены в мозге аналогичным образом: каждый этап последовательности характеризовался предсказуемым отпечатком, похожим у всех участников и сосредоточенным в префронтальной коре.

Результаты показали, что мозг не просто записывает то, что воспринимает. Напротив, большая часть, практически все реакции мозга на событие или историю основаны на воспоминаниях о том, как обычно происходят подобные события. Другими словами, мы воспринимаем настоящее через прошлое.

Работа Бальдассано, опубликованная в журнале The Journal of Neuroscience в 2018 году, показала, что существует два критических этапа построения воспоминаний. По ходу дня мы записываем новые впечатления в виде фрагментов разного размера и сложности — от простых восприятий до потрясающих сюжетных поворотов. Тем временем наш мозг получает доступ к шаблонам этих новых событий, основанным на знаниях о похожих событиях, и помещает фрагменты развивающегося воспоминания в этот контекст.

Получается, что воспоминания больше похожи на рисование по номерам, чем на создание с нуля на чистом холсте.

Смена кадров

Опытным шахматистам достаточно взглянуть на доску, чтобы запомнить расположение фигур, хотя для большинства людей средняя позиция показалась бы сложной. Благодаря тому, что они сыграли множество партий, мастера шахмат распознают закономерности там, где другие перегружаются деталями. Точно так же, когда вы встречаетесь с друзьями в ресторане, вы знаете, что официант придёт, чтобы принять ваш заказ на еду; поскольку вы не загружены последовательностью базовых событий, вы лучше запоминаете вкусы, детали ваших разговоров, человека за соседним столиком.

Другими словами, наличие сценариев укрепляет память. «Намного легче запоминать вещи, если они вписываются в то, что вы уже знаете о мире», — говорит Крис Бёрд, изучающий память на повседневный опыт в Университете Сассекса. Таким образом, в случаях, когда у вас нет рабочего шаблона повествования, ваша память, по идее, должна работать хуже.

Балдассано может проверить этот феномен, используя свои данные фМРТ. В соответствии с подходом Чен к изучению реакций на «Шерлока», он попросил участников исследования описать ему сцены в аэропорту и ресторане, пока они находились в сканере. Те, у кого во время просмотра фильмов лучше получалось воспроизводить все ключевые части сценария, судя по активности их мозга, лучше запоминали детали, по сравнению с теми, кто слабее активировал нужные сценарии.

«Если мы видели, что они хорошо справились с заданием по созданию последовательности паттернов поведения в аэропорту, — говорит Балдассано, — это означало, что они смогут вспомнить больше деталей этой конкретной истории с аэропортом».

Иногда в истории или в жизни одновременно работает более одного сценария, и то, какой из них активируется, может повлиять на вашу память о событии.

В работе, опубликованной в журнале Current Biology в 2024 году, команда Балдассано записала короткие аудиоистории, в которых социальный сценарий (расставание, предложение, деловая сделка или встреча) воспроизводился на фоне сценария места действия (ресторан, аэропорт, продуктовый магазин или лекционный зал). Затем он дал слушателям роли, которые они должны были сыграть, пока слушали. Для истории о предложении руки и сердца в ресторане некоторых слушателей попросили притвориться ресторанными критиками, а других — организаторами свадьбы.

От того, в каком обрамлении — месте или в обществе — находился участник, зависели детали, которые он запомнил из рассказа. Отголоски обоих сценариев были активны у всех слушателей, но доминирующий сценарий лучше соответствовал значимым событиям в данных мозга. Например, с точки зрения свадебного организатора, заказ еды не является интересным событием в рамках предложения руки и сердца, поэтому паттерн активности не переключался в этот момент. Он переключился, когда один персонаж попросил руки другого.

Эта работа подчёркивает, что то, как мы переживаем и запоминаем события, во многом зависит от нашего психического состояния, а не от свойств самих событий. «Вы можете изменить то, как мозг сегментирует опыт, в зависимости от того, чем вы снабжаете испытуемых — какой информацией, будь то социальная информация или информация о местоположении», — говорит Кул. «Это новый вклад».

И это говорит о том, что люди в какой-то степени могут контролировать то, что они запоминают. «Не только стимул активирует эти вещи», — говорит Балдассано. «У вас есть определённый волевой контроль над тем, как вы выбираете категоризацию поступающей информации». То есть ваши предубеждения и цели формируют ваш опыт и то, что вы о нём помните. Возможно, у вас сложился образ мышления, который предрасполагает вас к запоминанию определённых деталей события.

По словам Бёрда, понимание этих сценариев и их нюансов может пролить свет на расстройства памяти. Деградация или недоступность сценариев может объяснить некоторую дезориентацию, вызванную такими расстройствами памяти, как болезнь Альцгеймера. «Сценарный подход даёт нам возможность понять, как мы обычно воспринимаем мир и почему при нарушении этих процессов мир может стать очень запутанным», — говорит Бёрд.

С другой стороны, сценарии можно использовать для улучшения памяти, как это делает Маллен, чемпион по запоминанию. В ходе текущего исследования команда Балдассано научила 25 человек использовать метод локусов для запоминания списка из 40 слов. Например, они могли использовать сценарий ресторана: чтобы запомнить слово «водопад», они должны представить себе водопад за рестораном; для слова «микроскоп» они должны представить себе исключительно крошечную еду.

В начале исследования никто не мог вспомнить более девяти слов. К концу все вспомнили не менее 35. Некоторые набрали идеальное количество баллов, хотя никто не сравнился со скоростью Маллена. «Нам прекрасно удалось обучить этому обычных людей», — говорит Балдассано.

Этот процесс написания сценария происходит на протяжении всей нашей жизни: опыт, рутина и приключения составляют большую часть исходного материала, но средства массовой информации, такие как книги и фильмы, также создают фундамент для воспоминаний.

Балдассано было интересно наблюдать за тем, как это происходит с его сыновьями. Когда его дети были малышами, им особенно нравились книги о мышке Мейзи. В серии книг Мейзи ходит в библиотеку, посещает стоматолога, учится плавать — и, да, едет в аэропорт. Сюжета и происшествий практически нет: мышка проверяет свой чемодан, проходит через охрану и садится в самолёт. Балдассано считает эти книги «зверски скучными», но его дети были прикованы к ним.

«Это на 100% просто схематическое обучение, — говорит он. Мир может вызывать недоумение у детей, потому что им не хватает мысленных схем, чтобы понять смысл происходящего. Книги и другие средства массовой информации помогают написать сценарии на нейробиологическом уровне, которые помогут детям ориентироваться в остальной части их жизни». Балдассано знает об этом лучше многих: «Это действительно важный вид знаний, которые необходимо формировать».

Автор: SLY_G