Первый мой пост о занятиях электроникой в школе содержал “план-конспект” занятий – отчасти себе самому для памяти. Но по комментариям я понял что хорошо бы “организационные” моменты рассказать. Не думаю, что это очень интересно – но если кто решит повторить этот опыт – возможно, эти замечания могут служить подспорьем.

Конечно тут мой собственный опыт – исходя из специфики школы, города (да и меня самого). Поэтому возможно что-то вам захочется и удастся сделать иначе.

Про нынешних школьников, про помещение для занятий, про закупку инструментов и компонент – и обо всём остальном – далее в этой статье :)

Определиться с целями

Когда я написал в самом начале на e-mail директору школы – с предложением устроить занятия (предмет по выбору – у нас такие есть) – по электронике – у меня не было какого-то чёткого представления насчет целей. Сложилось только с годами, по ходу занятий, адаптации к условиям, к стремлениям самих школьников.

Однако неплохо, если у вас будет более чёткое представление. Ведь от этого в частности зависит что нужно закупить и как план занятий выстраивать :)

Может казаться что цель в том, чтобы “научить школьников конкретно тому, этому, пятому-десятому”. Например в советские времена актуально было бы научить строить и ремонтировать радиоприёмники – считай, без пяти минут профессия. В наше время радио в основном слушают в интернете и актуальнее, может быть, что-то в духе “научить работать с контроллерами, да не с ардуинами на AVR-ках, а современными, 32-разрядными” и т.п.

Хотя это достойная цель, но у такого подхода есть нюансы:

-

то чему вы решите их научить, возможно им окажется в дальнейшем не нужно (количество школьников которые “загорятся” электроникой от ваших занятий необязательно будет велико – не вы виноваты, просто время такое)

-

то чему вы их решите научить может оказаться многим неинтересно или сложно, они будут расползаться, пропускать занятия и поддерживать темп станет невозможно (например пара моих собственных учеников став студентами решили организовать для школьников занятия по Rust… интересный опыт)

Я постепенно пришёл к тому что наши цели шире и несколько менее глубоки:

-

привыкаем не бояться разбираться в “непонятном”, и вообще с нечёткими, “нешкольными” так сказать задачами – исследовать, пробовать

-

немножко практикуемся работать руками (один коллега мудро сказал “чем дальше от паяльника – тем больше зарплата” – но всё же это не вредно, да и ребятам нравится)

-

и в общих чертах осваиваем азы аналоговой электроники и ТОЭ (которое кого-то ещё поджидает в ВУЗе) – применяем туманные воспоминания с уроков физики на практике.

У тех из ребят кто пойдёт в ВУЗ – они ещё сто раз перерешат чем хотят заниматься, и воспоминания о занятиях может быть выветрятся из памяти. Нужно спокойно относиться к тому что у молодёжи нынче довольно большой выбор.

Помещение для занятий

Конечно, идеально иметь большой класс, с местом для пайки и в то же время осциллографом, компьютером и так далее.

Щас, разбежался :)

Тут дело не в какой-то политической подоплёке (на что часто пытаются свернуть те кто любит побалагурить в комментах, лишь бы ничего не делать) – а в том сколько занятий вы собираетесь проводить в неделю.

У меня например есть основная работа – и занятия со школьниками это хобби. Мне приходится договариваться с коллегами что раз в неделю я буду в середине дня убегать на несколько часов. Когда-то я пробовал вести 2 пары подряд, но (напомню, занятия идут после основных) вторая пара малопродуктивна. Поэтому сейчас при любом количестве учеников стараюсь всех в одно занятие “рассадить”.

В таком режиме держать отдельный класс да ещё и с оборудованием, который будет из 36+ учебных часов в неделю реально использоваться только 2 – это попросту неэффективно. В большинстве школ настолько лишних помещений не найдётся.

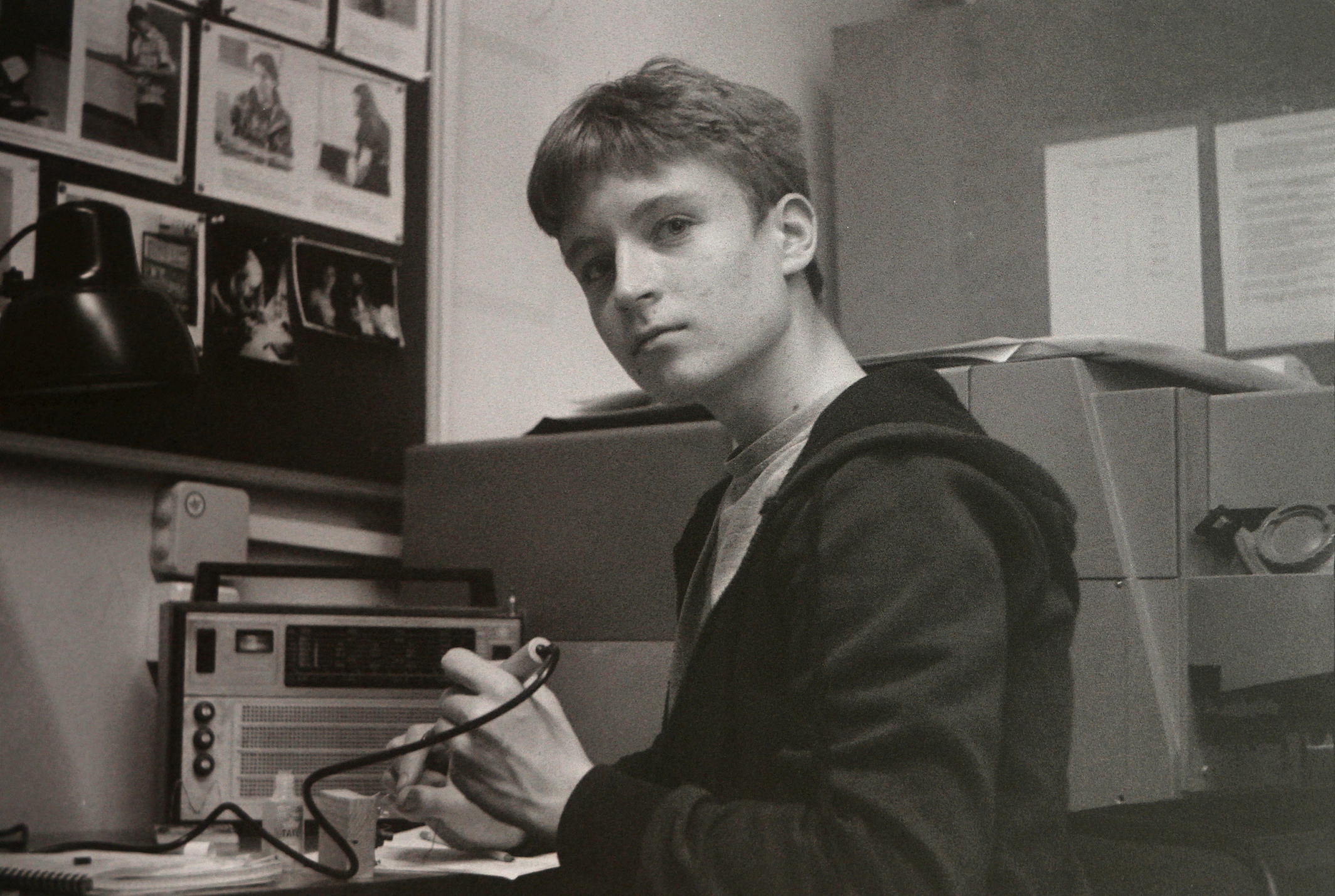

На фото выше – первый год моих занятий со школьниками. Тогда нас было всего 5-6 человек и нас пускали в уголок физической лаборатории где как раз было примерно столько мест. К сожалению это не масштабируется с ростом количества желающих.

Быть может вы соберетесь проводить гораздо больше занятий (но нужно чтобы на это ещё нашлось соответствующее количество желающих) – тогда об этом можно поговорить. В моих же нынешних реалиях актуально занимать обычную аудиторию а все необходимое приносить с собой.

Получается примерно так:

-

коробка с макетными платами и батарейками

-

кейс с компонентами для занятия (обычно приношу из дома где комплектую необходимыми деталями перед занятием, чтобы убедиться что всего хватает)

-

для “рукодельных” занятий есть коробка с дюжиной паяльников, подставок, припоем и баночками с флюсом

-

ещё немного вспомогательных инструментов – несколько молотков, ножовок, плоскогубцев, кусачек – а также большая охапка канцелярских ножей и 3мм отвёрток – ещё один ящик небольшой в общем

Кроме компонент остальное можно (нужно) хранить всё же где-то в школе. Либо в самой выбранной аудитории, либо договориться с завучем и т.п. Я затащил ещё и пару осциллографов. Ну и мультиметр (несколько) пригодятся как минимум батарейки проверять.

В таком “походном” режиме можно разместиться практически в любом обычном классе. Единственный нюанс – после занятий связанных с пайкой желательно убедить школьников убирать за собой мусор, вытирать пролитый флюс и так далее.

Обычные парты вполне подходят для пайки. Кто-то из руководства предлагал подкладывать фанерки или оргалит – но эта затея плохо масштабируется, так что просто прошу по возможности не слишком портить парты.

Ещё хорошо если в аудитории есть компьютер с проектором – но нужно готовить лекцию в виде серии картинок.

Формат занятий

У меня сложилось примерно так – 15-30 минут объясняю новую тему – дальше собираем соответствующую демонстративную схему на макетной плате.

Занимаются в начале курса обычно 15-20 человек (в какой-то год насчитал 33) – но со временем часть перестаёт ходить. На мои занятия ходят школьники 8-10 классов в основном. Есть некоторая проблема с тем что у них немного разный уровень знаний – но я стараюсь привести их к “общему знаменателю” (всё равно теория оседает плоховато).

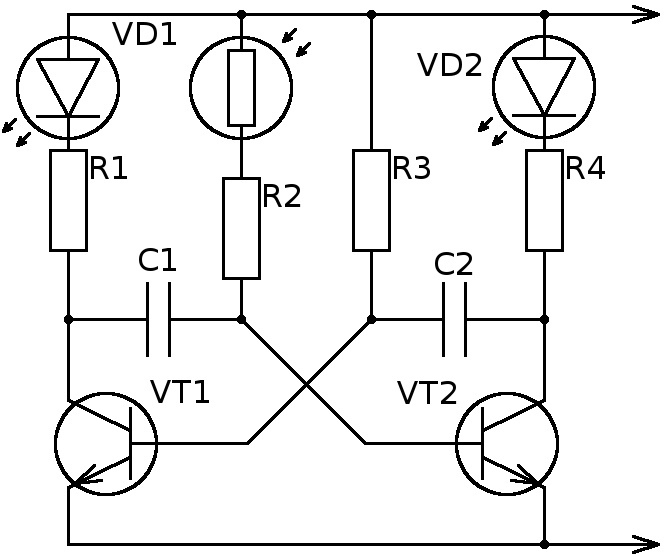

Пару раз в семестр проводим занятия с паяльниками и т.п. – делаем что-то что ребята могут унести домой и похвастаться родным. Например мультивибратор с разноцветными светодиодами и фоторезистором меняющим частоту. Или с тремя состояниями – новогодняя поделка получается.

Про закупки и финансы

Скорее всего вы сможете договориться проводить закупки через бухгалтерию школы (в духе – вы покупаете, предоставляете чеки, пишете записки, собираете печати – и деньги вам возвращают).

Однако возможно вы обнаружите что затраты не очень большие, а ваши собственные средства позволяют вам потратить несколько сотен или тысяч рублей в семестр из своего кармана – зато не возиться с бумажками и печатями.

Естественно может быть комбинированный подход – мелочёвку закупить на свои – что-то более дорогое на школьные. Один из важных нюансов – договориться по каким статьям расходов они это проводят. В принципе компоненты – расходный материал. Можно уверенно считать что все они рано или поздно выйдут из строя.

Школьники делающие индивидуальные проекты часто спокойно закупают нужные специфичные компоненты на свои (родительские) деньги. Я всегда предлагаю компенсировать – но не настаиваю. Условия у ребят могут быть очень разные конечно :)

Возможно бОльшей проблемой окажется следить за истощением нужных компонент (их постоянно будут жечь, ломать и т.п.) и своевременно покупать новые. Иногда приходится объехать самостоятельно 2-3 магазина в выходной день чтобы добыть срочно что-то что не успело прийти с заказами.

Компоненты для основных занятий

Как я сказал, бОльшая часть занятий проходит на макетных платах, поэтому нужны:

-

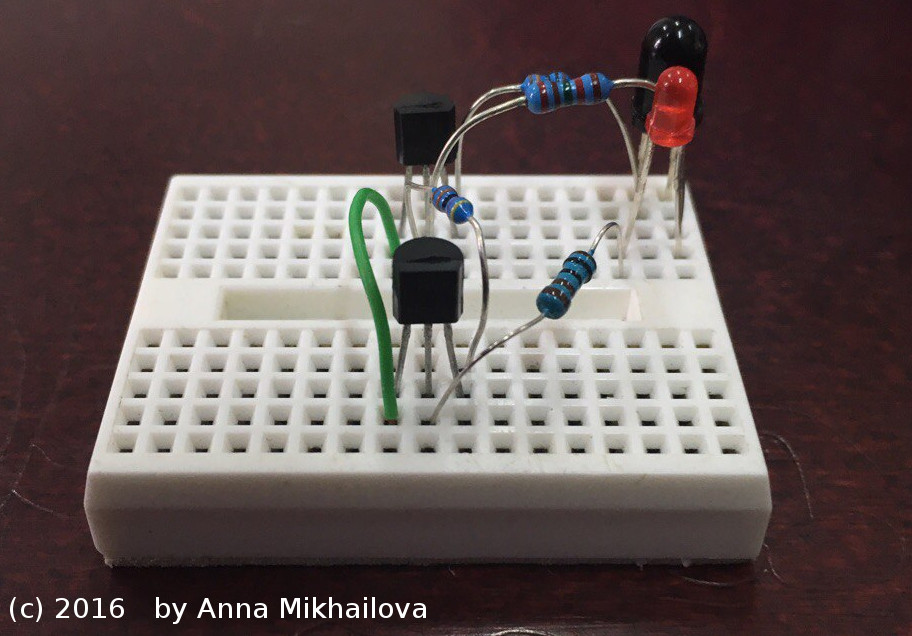

макетные платы (можно даже небольшие, как на картинке) на всех

-

батарейки – в конце концов я пришёл к варианту типа “Крона”

-

разъём к батарейке с проводками для втыкания в плату (м.б. с припаянными штырьками от разъёмов типа PLS)

Это обойдётся условно в 100-150р за комплект – как обычно, зависит где и почём покупать. Батарейки например в магазине электротехнических товаров гораздо дешевле оказались – вот они закуплены вместе с вилками для “ночников”.

Ну и коробочка с компонентами.

Как я сказал, её просматриваю и привожу в порядок перед занятием и поэтому таскаю из дома. Тут по основным компонентам состав незамысловатый:

-

резисторы 1-2к и 100к, примерно по паре на человека

-

светодиоды по 2-5 шт на каждого

-

конденсаторы электролитические от 2.2 до 47 мкФ вразнобой, лишь бы по паре на каждого хватило – а будет чаще или медленнее мигать обычно не важно

-

конденсаторы керамические – в основном актуально когда к генераторам пищалки подключаем

-

диоды – нужны редко, исторически лежат; стабилитроны 3.6 или 3.9 используются чтобы уменьшить напряжение батарейки когда надо запитать 5В логику (это не очень правильно, но школьникам понятнее чем 3-ногий регулятор типа 78L05 – по желанию можно конечно использовать и эти)

-

транзисторы – обычно BC549 или похожие, буржуинские, недорогие в TO-92 – на картинке видна ещё горсть КТ561 – принёс для схемы с транзисторами разной проводимости (втыкать их в макетку не очень удобно – нужно пинцетом немного ноги повернуть).

-

микросхемы – таймеры или логика – это обычно к специфическим занятиям готовлю.

-

соединительные проводки – нарезанные из одножильной витой пары – это не очень надёжно, но очень дёшево

Дополнительные штуки могут понадобиться – пьезодинамики там или фоторезисторы – приношу на конкретное занятие по необходимости.

Всё это очень условно можно считать за 100р в расчете на человека.

Инструменты

Для занятий с макетными платами не требуются доп.инструменты, разве что мультиметр не вредно иметь (или хотя бы исторический “авометр”) – например батарейки проверить.

Для редких занятий с пайкой, проводами, вилками – тут основное, конечно, паяльники и, как ни странно, подставки.

Паяльники удавалось за 300-500 р купить с коническими “современными” твёрдыми жалами. Старые с медными хотя и были в наличии, приходят в руках школьников в негодность потрясающе быстро.

Подставки нормальные могут быть дороже паяльников как ни странно – поэтому я наделал их из обрезков доски и металлической ленты – ещё и складные получились, что при хранении в коробке очень удобно.

Припой нынче не очень дёшев, а школьники просто обожают его тиранить :) можно купить ПОС-40.

Канифолью давно уже не паяем – отчасти потому что иногда компоненты SMD используем – так что чаще всего это ТАГС или что-то в этом духе.

Если школьников много – выдаю паяльный комплект на двоих, за одну парту. Тут не столько количеством паяльников мы ограничены – сколько возможностью удобно расположиться у розеток в стенах. Удлиннители-разветвители могут помочь, но со школьниками слишком много проводов под ногами не хочется.

Кроме этого в наличии дюжина мелких (3мм) отвёрток и канцелярских ножей. На занятия где предстоит например привинчивать провода к вилкам – или заколачивать гвозди – прошу кому не лень принести отвертки и молотки из дома. Оказывается это не так сложно :)

Конечно пара-тройка молотков, ножовок (пилить текстолит в частности), кусачек, плоскогубцев – присутствует в отдельном ящике – но всё это не часто нужно и можно накапливать по мере необходимости.

О практических занятиях

Под практическими, напомню, подразумеваются те на которых школьники делают поделки которые унесут домой.

Очевидно, компоненты и материалы для поделок нужно финансировать отдельно и разово. Это означает что поделки должны быть недорогими по себестоимости.

Кроме того нужно чтобы дома школьнику было куда их подключить. Если оставить на плате два проводка с надписью “включать в 9 В” – скорее всего окажется что большинству их включить некуда. Батарейки с разъёмами каждому к поделке – это будет лишних 50-70 рублей на комплект.

Поэтому в основном использую недорогие USB-разъёмы с недорогим проводом. Это буквально 15-20р и притом нет проблемы что батарейка со временем сядет и т.п.

Из минусов – распаять USB разъём у большинства школьников получается очень плохо, в последнее время либо делаю это сам, либо прошу чтобы кто-то из добровольцев помог (одного человека научить делать нормально гораздо легче).

Вот как пример распаянные провода – и платы (для мультивибраторов) которые школьники собственноручно травили (нанося маску лаком) – не очень ровно – но работоспособно.

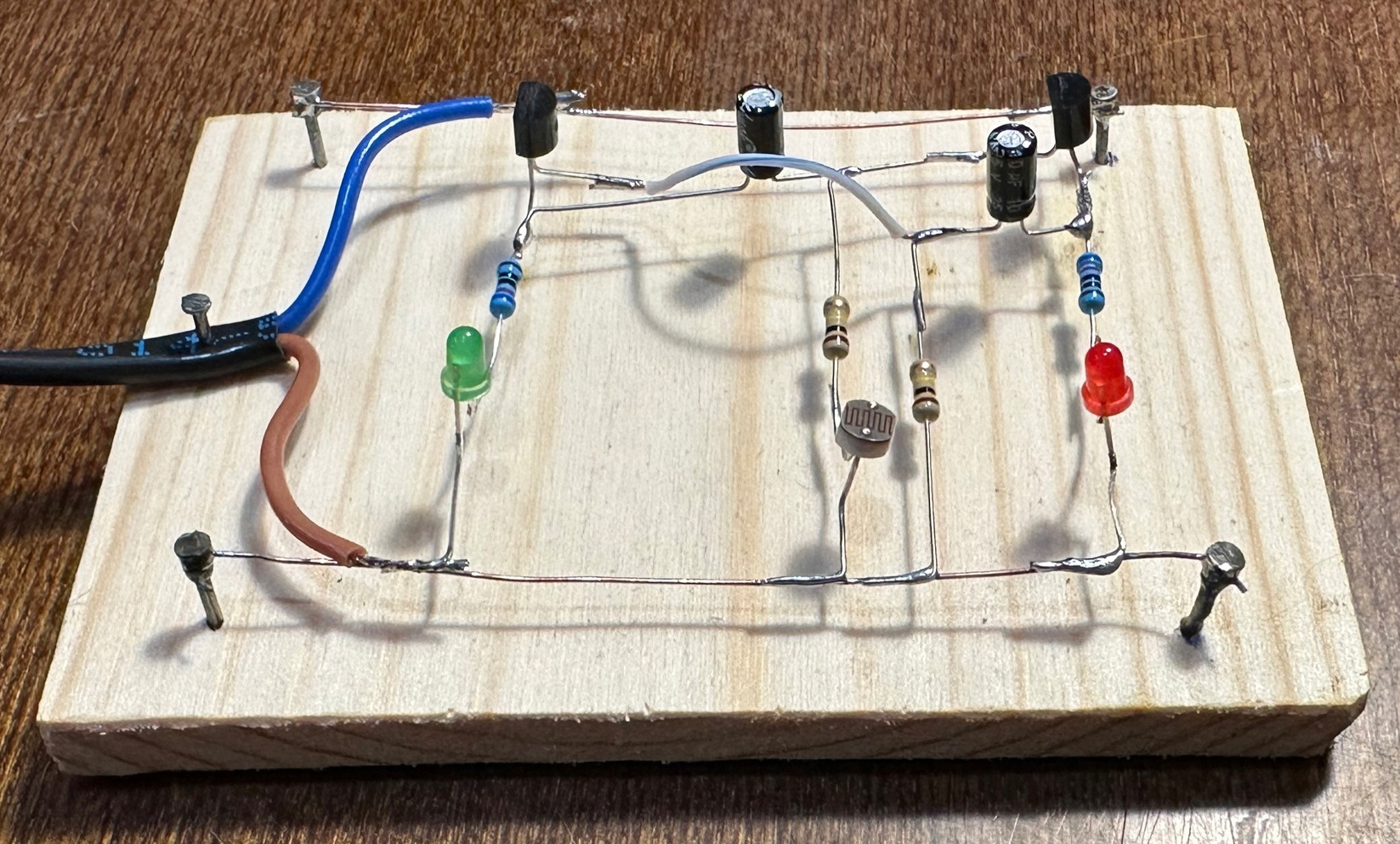

Если “паяльных” занятий успеваем сделать несколько в семестр, то одно делаю с текстолитовыми платами – а другое с историческим монтажом “на шпильках” – в качестве которых выступают 16мм гвозди. Пожалуй в 21 веке это смотрится архаизмом, но как разнообразие в упражнении в пайке очень хорошо. Кроме того такой монтаж в исполнении школьников гораздо надёжнее в случае поделок на 220 Вольт. Хотя к этому я стараюсь допускать только “проверенных” ребят :)

Ну и попросту подготовка текстолитовой платы требует на удивление больше хлопот от меня самого. Не все в состоянии нормально протравить или прорезать канавки. А гвозди забивать по-видимому любого можно научить.

Вот тут Анна собирает показательный прототип таким образом. Вот так это выглядит вблизи:

А здесь можно увидеть вариант мультивибратора с 3 состояниями на неонках в аналогичном исполнении:

И как упоминалось – как минимум одну “поделку” стараюсь придумать без платы, в электротехническом духе. Самое сложное что из этого пробовали – лампочку с патроном и шнуром питания, в которую врезан “стартёр” от люминесцентной лампы, чтобы создавать мигание. Ну стартёры сейчас уже не те, и лампочки тоже – так что это пробовали только один раз. Как я упоминал, с поделками на 220 в почти всегда кто-нибудь что-нибудь закоротит – поэтому запрещаю проверять самостоятельно – приносят мне, включаю сам. 1-2 штуки за занятие наверняка “бумкнут” :)

Зато сборка почти не требует пайки. Или так – пока один впаивает допустим стартёр или спаивает неонку с резистором – второй с помощью отвёртки закрепляет провода в вилке. Так что инструмента требуется вдвое меньше.

В целом надо признаться что такие занятия требуют гораздо больше подготовки, сил и уборки после их завершения. Иногда приходится разделить поделку на 2 занятия. И что делать если какой-то умник решит прогулять первое? В общем, мороки много. Тем не менее 2-3 таких урока провести за семестр удаётся.

Индивидуальные проекты

Во втором семестре, когда часть школьников отсеивается, часто перехожу в режим “индивидуальных проектов”. Тут возможны очень разные “изобретения” – но и приходится сразу координировать какое-то количество разных поделок – в этом смысле несколько более трудозатратно.

Просто как пара примеров – упомянутое радио на цифровой микросхеме, впрочем:

А тут всё попроще и подешевле – “музыкальный инструмент” на NE555 (хм, youtube теперь не в чести, но что ж делать):

В один год в качестве эксперимента все делали индивидуально некие модули на логических и прочих микросхемах – но как часть общей демонстративной “коллекции модулей”. Общий смысл можно понять вот из этой страницы с описанием модулей:

https://github.com/el-pths/w/wiki/Projects

Прочие занятия

У меня заготовлена лекция по истории радио и электроники со слайдами – её можно пустить в ход когда что-то не удалось своевременно закупить – или весной, когда светит солнышко и ребята уже сильно устали учиться. Тут представлю титульную картинку – хотя сейчас подумал, может её однажды загрузить отдельной статьёй.

Пару раз в год стараемся выбраться в музеи. На текущий момент это Музей Связи – и как ни странно Музей РЖД. Всё-таки развитие железных дорог тесно шло об руку с развитием телеграфа – и лишний раз объяснить ребятам как паралельно электрическим развивались другие технические отрасли – очень полезно.

Заодно это неплохая возможность сфотографироваться на память :) Удивительно, но с 2006/07 года оказывается через мои занятия прошло очень много ребят – кто-то уже в научных сотрудниках – а очень небольшое число даже в электронику пошли.

Заключение

Важный момент не упомянутый выше – занятия со школьниками требуют моральной устойчивости и чувства юмора. А то и некоторого артистизьма.

Ребята нынче остроумные – например, нашёл в классе бумажку – разворачиваю, а там вот такая сентенция:

Электрон-трансвестит – заряд меняет!

В то же время невозможно, по-моему, требовать от них идеальной дисциплины (хотя и желательно с учетом присутствия паяльников и ножей) – поэтому к мелким шалостям стоит относиться снисходительно.

Вот полюбуйтесь напоследок – для чего может пригодиться цапон-лак, кроме нанесения маски для травления на плату:

P.S. как можно понять, кроме хобби в виде преподавания электроники, ко мне во время пандемии прицепилось ещё одно развлечение – старые фотокамеры и съёмка на плёнку. Моих юных коллег это, кажется, дополнительно забавляет – ну и благодаря этому факту данная статья содержит чуть больше картинок чем могла бы. Надеюсь это не помешало общему восприятию информации :)

Автор: RodionGork