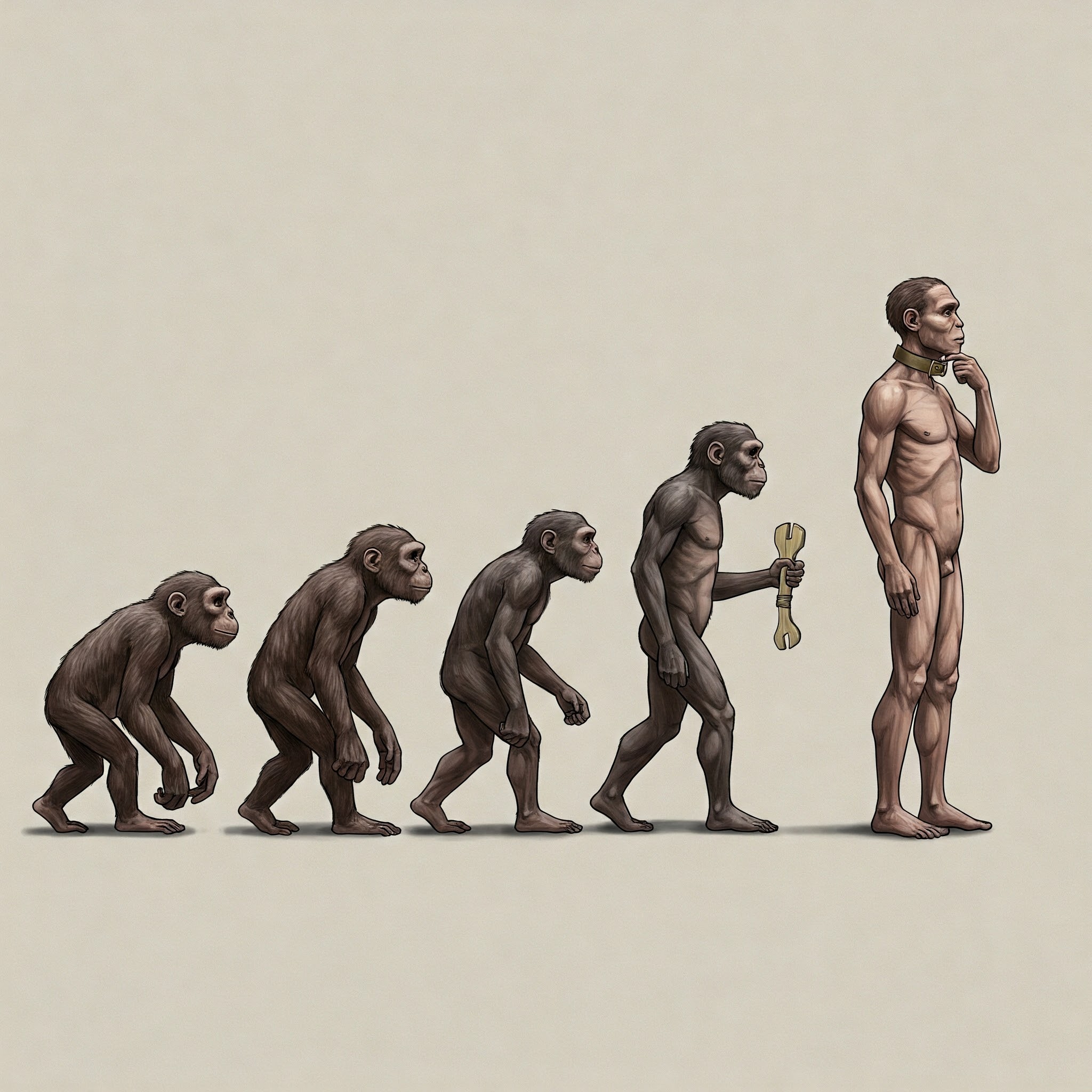

Представьте, что люди – это собаки, только без хозяина. Звучит как шутка, но в научных кругах все чаще говорят о самодоместикации человека. Идея в том, что Homo Sapiens в ходе эволюции прошел через изменения, похожие на те, что происходят при одомашнивании животных, только мы сделали это сами с собой, без участия стороннего «дрессировщика» [1].

Зачем нам это знать? Да хотя бы чтобы понять, почему мы такие, какие есть: сравнительно мирные, болтливые и милые (ну, по крайней мере, по сравнению с неандертальцем-соседом). В этой статье мы разберем, что такое самодоместикация, какие у нее признаки, как она проявилась у людей, и почему ученые всерьез сравнивают нас с ручными животными.

Что такое самодоместикация и при чем тут люди?

Доместикация обычно означает одомашнивание дикого вида другим видом – классика жанра: человек приручает собаку или корову. При этом у животных меняются черты внешности и поведения: они становятся ласковее, спокойнее, меняется телосложение.

Самодоместикация же означает, что вид сам прошел через похожие изменения под действием естественного отбора, без внешнего хозяина. По сути, наши предки постепенно «отобрали» у себя качества, делающие нас более социальными и менее агрессивными – как будто приручили сами себя [2].

Идея не нова. Еще в Древней Греции ученик Аристотеля Теофраст размышлял о человеке как об одомашненном существе [3]. В XVIII веке были споры на эту тему, и до сих пор философы ломают копья: люди по природе добрые или злые? (Привет, Гоббс и Руссо).

Современная наука предлагает конкретный биологический поворот этой дискуссии: возможно, анатомически современный человек – это доместицированный примат, продукт тысячелетий отбора на дружелюбие. Вопрос «кто нас приручил» имеет неожиданный ответ: мы сами.

Наши предки жили группами и, вероятно, предпочитали иметь дело с более спокойными сородичами, а слишком агрессивных – устраняли или отстраняли. В результате выживали преимущественно кооперативные «хорошие парни». Не верите? Тогда почему, например, мы в повседневной жизни гораздо менее склонны к вспышкам ярости, чем наши ближайшие приматы – шимпанзе? Ученыe задаются этим вопросом уже давно [4].

Сегодня гипотеза самодоместикации получила подкрепление в виде генетических и палеонтологических данных. Появляются работы, напрямую сравнивающие человека с одомашненными животными. Например, исследование 2017 года, опубликованное в PLOS ONE, выявило, что у людей и домашних животных есть общий набор генов, отражающих «синдром доместикации» [5][6]. Но что это за синдром такой? Давайте сначала разберемся, какие признаки характерны для одомашненных существ.

Основные признаки «приручения» у Homo Sapiens

Когда человек приручает животных, у тех наблюдается набор типичных изменений, называемых синдромом доместикации. Удивительно, но у людей фиксируется нечто подобное. Вот основные признаки:

Внешность и морфология

У одомашненных животных появляются висячие уши, пятнистая окраска шерсти, укороченная морда, более мелкие зубы, иногда загнутый хвост. Туловище становится изящнее, голова чуть меньше, а сам череп и мозг – меньше по объему, чем у диких предков [7]. Уменьшается половой диморфизм: самцы и самки выглядят более похоже, часто в сторону «ослабления» брутальных черт самцов (так называемая феминизация). Появляются ювенильные (детские) черты внешности во взрослом возрасте – например, большие глаза, более плоское лицо, мягкие черты (ня!).

Homo Sapiens как раз этим и отличается от своих вымерших родственников. Сравните череп современного человека и неандертальца: у нас более высокий и округлый череп, менее выступающие челюсть и надбровные дуги, гораздо меньшие зубы [8]. Лицо человека выглядит более «детским» и грацильным на фоне массивного «брутального» облика неандертальца. Даже объём мозга у нас слегка поменьше – хотя не волнуйтесь, это не мешает нам читать Луркморье.

Эти изменения укладываются в рамки той самой феминизации и неотении (сохранения детских черт) [9]. Проще говоря, человек – примат с детским лицом во взрослом теле. Забавно, но наши предки как будто специально выбрали стратегию «милота рулит».

Поведение и психика

Домашние животные, в отличие от диких, гораздо более ласковые, покладистые, меньше боятся человека, склонны играть и контактировать [10]. Агрессивность у них снижена, зато повышена социализация и доверчивость.

Знакомо? Да, люди тоже чрезвычайно социальны, игривы и кооперативны, особенно если сравнивать с другими приматами. Мы проявляем повышенную терпимость друг к другу, лучше умеем распознавать эмоциональные сигналы (например, улавливаем настроения по мимике и интонациям) и вообще помешаны на общении [11].

Реактивная агрессия (вспыльчивое нападение без раздумий) у людей сильно снижена по сравнению с шимпанзе [12]. В дикой природе два самца шимпанзе могут жестоко драться за статус или самку, а люди в аналогичной ситуации скорее ограничатся соревнованием в остроумии или примут цивилизованные правила игры (ну, по крайней мере, так принято в обществе).

Конечно, люди не ангелы и вспышки насилия случаются, но в среднем внутри группы мы куда более миролюбивы, чем могли бы быть. За это «спасибо» и говорят самодоместикации.

Физиология и гормоны

У одомашненных животных нередко наблюдаются изменения в гормональном фоне: снижение уровня стрессовых гормонов и тестостерона, повышение уровня окситоцина («гормона доверия») и других нейромедиаторов удовольствия от социальных контактов [13]. У людей находят похожие сдвиги.

Есть данные, что у современных мужчин уровень андрогенов (мужских гормонов) ниже, чем у наших древних предков, судя по косвенным признакам на костях [14]. Зато социальные взаимодействия у нас сопровождаются всплесками окситоцина – например, когда люди обнимаются или сотрудничают, у них, как и у дружелюбных приматов-бонобо, повышается уровень окситоцина, укрепляя доверие в группе [15].

Можно сказать, наша биохимия настроена на дружбу: получать удовольствие от совместных действий, а не от единоличных драк.

Мозг и интеллект

Один из парадоксов – уменьшение размера мозга. Казалось бы, мозг – наше всё, но факты таковы: за последние 100 тысяч лет средний объем мозга Homo Sapiens уменьшился примерно на 10–15% [16][17]. Черепа людей эпохи позднего палеолита крупнее современных почти на одну седьмую. Это сбивает с толку: неужели мы глупеем? Скорее, мозг стал более эффективным.

Есть гипотеза, что развитие языка и абстрактного мышления позволило перепрограммировать мозг, делая его компактнее и энергоэффективнее без потери функциональности [18]. Это напоминает, как у одомашненных животных тоже уменьшается мозг: у лошади он ~на 16% меньше, чем у дикого предка, у норки – на ~22% меньше [19]. Собаки, кошки, овцы – почти все домашние млекопитающие имеют относительно меньший мозг, чем их дикие сородичи. Люди не исключение – можно сказать, мы отдали немного «серого вещества» в обмен на общественный комфорт.

Любопытно, что при этом когнитивные способности человека не ухудшились, а даже выросли в качествах, важных для выживания группы: коммуникация, обучение, креативность. Возможно, наш мозг просто оптимизировался под новые задачи – вместо выживания один на один с природой он стал мастером по социальным связям и коллективному решению проблем.

Продолжение детства

Одомашненные виды часто дольше ведут себя по-детски. Кошки во взрослом виде мяукают (что в природе делают только котята), собаки играют и выглядят щенками по сравнению с волками. У людей тоже продленное детство: мы зависимы от родителей гораздо дольше, чем другие приматы, и сохраняем детскую любознательность и игровой подход в подростковом и даже взрослом возрасте. Дети человека долго растут, а взрослые не прочь поиграть (хотя бы в виде хобби, спорта или видеоигр). Это может быть следствием отбора на неотению – сохранение юношеских качеств, что опять же характерно для доместикации [20][21].

Конечно, все эти черты – обобщения. Не каждый человек одинаково «одомашнен», и в разных культурах уровень агрессии или социализации может различаться. Но в среднем по виду Homo Sapiens весьма дружелюбен и кооперативен для хищного примата. Наш вид умудрился совмещать разум и ручное поведение, если угодно.

Как шутят ученые, у нас вовремя случился «курс управления гневом» на эволюционном уровне. И теперь мы милы, общительны и слегка инфантильны – зато можем собираться по 100 человек на конференциях, а не драться, как 100 шимпанзе в ограниченном пространстве.

Сравнение с другими видами: не мы одни такие

Если мы одомашнили сами себя, логично спросить: а есть ли еще кто-то, кто смог так же? Оказывается, в природе есть примеры самодоместикации и помимо нас. Самый известный – бонобо. Это близкий вид приматов, «кузен» обыкновенного шимпанзе.

Бонобо иногда называют «обезьянами-хиппи», потому что они заметно добрее и любвеобильнее своих шимпанзе-сородичей. У них матриархат и конфликтов меньше: самки бонобо образуют коалиции и сдерживают агрессию самцов (в том числе при помощи… эээ… частых занятий любовью)[22]. В результате у бонобо очень низкий уровень насилия в группе, а вместо драк – поцелуи и дружба.

Интересно, что по внешности бонобо тоже отличаются: они более грацильные, с менее хищными мордами, чем шимпанзе, и ведут себя более по-детски, много играют. Все это настолько напоминает синдром доместикации, что ученые прямо говорят: бонобо – самодоместицированный вид, который природа “приручила” путем снижения агрессии [23][24].

Никто не дрессировал бонобо специально, но из-за условий среды (жизнь южнее реки Конго, отсутствие конкуренции с гориллами и шимпанзе) они смогли эволюционировать в более миролюбивую форму шимпанзе [25]. Получился «лесной мирный обезьяний народ», если угодно. И да – у бонобо находят те же признаки, что у домашних лисичек или нас с вами [26][27].

Еще примеры? Пожалуйста. Известен случай с колобусами на Занзибаре: изолированные на острове обезьяны красные колобусы стали менее агрессивными и отличаются от материковых сородичей примерно так же, как бонобо от шимпанзе [28][29]. Это напоминает «островную самодоместикацию». Можно вспомнить и о дельфинах – их никто не одомашнивал, но они одни из самых дружелюбных существ в океане, живут сложными группами с минимальной внутривидовой агрессией.

Некоторые ученые полагают, что самодоместикация – не редкость, когда вид вступает на путь социализации без внешнего контроля [30]. Просто у людей она зашла дальше всего и привела к нашим впечатляющим результатам (цивилизации, культуре, айфонам и лавандовому рафу).

Разумеется, основной эталон доместикации мы видим в домашних животных, выведенных человеком. Сравнение Homo Sapiens с ними бывает очень наглядным. Например, неандерталец относительно современного человека – как волк по сравнению с собакой [31]. Волки крупнее, злее, с мощными челюстями и большим черепом; собаки – мельче, разнообразнее по окрасу, с более мягким нравом.

Аналогично, неандертальцы имели массивные тела, выдающиеся надбровья, огромные зубы – очень «дикое» строение. Homo Sapiens выглядит более утонченно: лобик гладкий, челюсть компактная, зубки поменьше, да и телосложение полегче. Это прямая параллель с разницей между диким и одомашненным видом [32].

Кстати, у собак тоже обнаружены похожие генетические изменения, что и у человека. Например, ген BRAF, влияющий на развитие мозга и поведение, претерпел отбор и у домашних животных, и у людей (у человека он связан с обучением и памятью) [33]. Другой ген – GRIK3, участвующий в работе глутаматных рецепторов мозга – подвергся отбору и у нас, и у одомашненных животных; он влияет на уменьшение реакции страха и, что любопытно, у людей связан с способностью к речевому обучению [34].

Таких генов, общих для самодоместикации, найдено несколько десятков [35]. И это не считая сотен генов, уникально эволюционировавших у человека, но дающих схожий эффект – «усмирение» биологии дикого предка.

Эксперименты по одомашниванию животных тоже дают подсказки о нашем прошлом. В середине XX века русский генетик Дмитрий Беляев провел знаменитый опыт с лисицами: он отбирал самых ручных и дружелюбных лис для размножения. Спустя несколько поколений лисы стали лаять, махать хвостом и ластиться как собаки. Но еще удивительнее то, что у них сами собой изменился внешний облик: появились пестрые белые пятна на шкурке, висячие ушки, укоротилась морда, изменился цикл размножения [36][37]. Полный набор домашней лисицы!

Это показало, что отбор на поведение тянет за собой комплекс других признаков. Беляев доказал: приручая зверя, мы прежде всего отбираем добрых, неагрессивных особей, а все остальное приходит «в нагрузку» [38].

В случае людей природа проделала то же самое – только отбор шел естественным путем, через выживание самых кооперативных. В результате и наша внешность, и физиология изменились за десятки тысяч лет так же согласованно, как у тех лисиц. Конвергентная эволюция: разные виды, схожий результат [39].

Генетические и эволюционные аспекты: как природа сделала нас лапочками

С позиции эволюционной биологии, самодоместикация человека – это отбор против агрессивности и в пользу социальных навыков, длившийся многие поколения [40]. Но как именно он происходил? И какие генетические механизмы за этим стоят?

В упомянутом сравнительном анализе геномов выявили 41 ген, который подвергался положительному отбору и у людей (по сравнению с неандертальцем), и у одомашненных животных [41][42]. Среди них гены, связанные с развитием нервной системы, гормональной регуляцией, формированием лица, обменом веществ. Многие отвечают за работу мозга на ранних стадиях развития. Это напоминает единую причину, лежащую в основе синдрома доместикации.

Одна интересная гипотеза – «гипотеза нервного гребня». Она гласит, что ключом к одомашниванию может быть небольшое снижение активности клеток нервного гребня в эмбрионе [43]. Эти клетки участвуют и в пигментации, и в формировании черепа, зубов, и в развитии надпочечников (центра стрессовой реактивности). Если их чуть меньше или они медленнее мигрируют в ткани, то животное рождается слегка «недоделанным диким»: менее пигментированным (отсюда белые пятна), с более короткой мордой и зубами, и с менее реактивной системой страха (более спокойным) [44][45].

Генетики нашли у одомашненных лисиц изменения в десятках генов, связанных с нервным гребнем [46]. У людей тоже прослеживаются мутации, влияющие на череп и пигментацию, которые могли смягчить черты. Таким образом, возможно, один эволюционный «щелчок тумблера» в регуляции развития привел к целому ряду изменений – тому самому синдрому самодоместикации.

Но почему природа решила, что нам надо быть лапочками? У ученых есть несколько версий, не взаимоисключающих.

Основная идея: агрессивные индивиды стали невыгодны в социальных группах. Представим себе племя древних Homo Sapiens ~300 тысяч лет назад. В нем жили сильные самцы, и, как у многих приматов, вероятно, самый злой и драчливый пробовал стать альфа-самцом, подчиняя остальных силой [47][48]. Но у людей нашлось уникальное решение: коалиции. Слабые могли объединяться против одного сильного агрессора. В итоге никакой «тиран» не мог долго править – остальные договорятся и уберут его из игры.

Антропологи считают, что зарождающиеся человеческие сообщества практиковали нечто вроде «обратной доминантной иерархии»: большинство не позволяет одному задавать правила [49]. А если кто-то слишком буянил, могли последовать крайние меры – изгнание или даже устранение агрессора коллективными усилиями [50][51]. Эта гипотеза известна как теория «смертной казни» Ричарда Рэнгема: наши предки целенаправленно убивали самых необузданных хулиганов, тем самым вычищая гены реактивной агрессии из популяции [52]. Звучит жестоко, но сработало: “злые парни не проходят”, остается место только для кооперативных.

Однако убивать – не единственный путь. Отбор мог идти и мягче, через сексуальный отбор. Предположим, женщины (и мужчины тоже) предпочитали более спокойных, заботливых партнеров, а агрессивных избегали. Тогда «буйные» просто реже оставляли потомство, вымирая в эволюционном смысле. Такая социальная селекция партнеров – тоже мощный фактор [53]. Кстати, люди действительно ценят черты, связанные с надежностью и эмпатией, особенно когда речь о семейной жизни.

Возможно, в древности это было еще более критично: агрессор мог убить детей или нарушить мир в группе, так что выбирали тех, кто сговорчивее. Есть гипотеза, что неотения и «миловидность» особенно у женщин стала важной характеристикой – т.е. более юное, доверчивое выражение лица ассоциировалось с привлекательностью, что усиливало отбор на детские черты [54][55].

Кроме того, культура сама по себе стала двигателем эволюции. Как только появилось общение и зачатки языка, люди ввели нормы: «плохих парней» могли не только физически устранять, но и наказывать через осуждение, бойкот, изгнание из коллектива [56][57].

Развитие языка крайне важно: с его помощью можно сплетничать и составлять заговоры. Шимпанзе не могут собраться и обсудить: «Этот самец нас достал, давайте завтра на рассвете его прикончим». Люди – могут (не то чтобы протокол такого собрания сохранился, но теоретически).

Именно «языковые заговоры» Рэнгем называет ключевым механизмом нашей самодоместикации [58]. Речь позволила координировать действия против агрессоров эффективно и с минимальными рисками [59]. Более того, речь позволила формировать нормы и законы: коллективно внушать, что определенное поведение недопустимо. Так появился зачаток морали: вместо драки – осуждение, вместо хаоса – правило. Все это снижало ценность грубой силы и повышало ценность самоконтроля.

Наконец, есть и экологические факторы. Как упоминалось, у бонобо ключевую роль сыграла среда обитания – изобилие ресурсов, отсутствие крупных конкурентов [60]. У людей, возможно, тоже были периоды, когда внешних угроз стало меньше, и внутригрупповые отношения вышли на первый план. Когда не нужно ежедневно воевать за выживание, стратегия «дружить и развиваться вместе» побеждает стратегию «драться и доминировать». Таким образом, эволюция могла постепенно сдвигаться в «домашнее русло».

Социальные и культурные последствия: что дала нам самодоместикация

Если люди действительно приручили сами себя, то результат этого процесса – все то, что мы называем человеческой цивилизацией. Пониженная агрессивность и повышенная социальность создали условия для беспрецедентного уровня кооперации.

Представьте, дикие приматы вряд ли смогут построить вместе что-то большее, чем гнездо на дереве, потому что быстро перессорятся. Люди же благодаря прирученному нраву научились жить большими коллективами, доверять незнакомцам, разделять обязанности. Это заложило фундамент для развития языка, культуры и технологий [61].

Давайте рассмотрим несколько ключевых последствий самодоместикации Homo Sapiens.

Большие группы и сложное общество

Менее агрессивные, более терпимые люди смогли сгруппироваться не по десятку, а по сотням и тысячам вместе. Появились племена, потом деревни, города и государства. Без эволюционного снижения агрессии такое просто не устоялось бы – группа бы развалилась от внутренних конфликтов.

Общество стало нашей нишей, нашим «способом выживания» [62]. Вместо клыков и когтей – коллективный разум. Как шутят некоторые биологи, мы выбрали стратегию «вместе мы сила». Отчасти поэтому Homo sapiens вытеснил других гоминидов – мы умели работать в команде, будь то охота на мамонта или защита территории.

Кумулятивная культура

Доместикация принесла усиленную склонность к обучению и подражанию. Мы любим учиться друг у друга, перенимать опыт. В результате знания накапливаются и передаются. Возникла культура в широком смысле: традиции, ремесла, искусство, наука. Каждый человек уже не сам по себе придумывает колесо с нуля – он учится у предшественников.

Обучение стало возможным, потому что мы терпимы к ученикам и учителям, мы социально ориентированы. Даже игра – способ обучения – стала частью нашей жизни благодаря нашему «детскому» уму. Кумулятивная эволюция культуры ускорилась, и Homo Sapiens вырвался далеко вперед остальных животных [63].

Язык и коммуникация

Без миролюбивого нрава не появился бы сложный язык. Для развития речи нужны не только мозговые центры, но и мотивация общаться, доверять, совместно заниматься делами. Самодоместикация могла создать «особую среду», где язык оказался полезен, и тогда отбор благоприятствовал речевым способностям [64].

Есть гипотеза, что те же гены, которые снижают страх и агрессию (например, связанные с нейромедиаторами), заодно облегчают имитацию звуков и обучение языку [65]. Ведь чтобы говорить, нужно не бояться партнера по общению и уметь входить с ним в эмоциональный резонанс.

Наши предки, став чуть более ручными, смогли «болтать у костра», делясь опытом и планами – а это колоссальное преимущество.

Расширение эмоционального интеллекта

Домашние люди стали лучше понимать друг друга. Мы развили тонкую чувствительность к социальным сигналам – мимике, жестам, интонациям [66]. Это позволило появиться таким феноменам, как эмпатия, сочувствие, коллективные нормы морали. Человек начал заботиться о слабых, делиться ресурсами, совместно переживать радости и горести.

Конечно, многое из этого – культурные наработки, но биологическая база (мозг, настроенный на сотрудничество) была заложена эволюцией.

По сути, самодоместикация «открыла глаза» человека на чувства других – и в прямом, и переносном смысле. У нас даже склера глаз белая и видна, чтобы легко следить за взглядом друг друга, чего нет у диких приматов.

Снижение внутривидового насилия

Археологические данные и наблюдения за племенами показывают, что убийства сородичей у охотников-собирателей были относительно редки по сравнению с тем, что могло бы быть, будь мы как шимпанзе. Большинство конфликтов разрешалось через разговоры, ритуалы или, в худшем случае, изгнание нарушителя. Это создало более стабильную социальную среду, где люди могли тратить энергию не на постоянную грызню, а на созидание – изготовление орудий, исследование новых территорий, совместную охоту.

Конечно, у людей осталась прочная доля проактивной агрессии – то есть мы все еще умеем планировать насилие (увы, войны и погромы не чужды истории). Но дневной уровень «фона» агрессии внутри общины стал заметно ниже, чем мог быть [67][68].

Некоторые ученые даже называют это «парадокс доброты»: мы сочетаем в себе низкую спонтанную агрессивность с сохраняющейся способностью к организованному насилию (как защита от внешних угроз например). Однако именно низкая внутренняя конфликтность сделала возможным то самое сотрудничество, которое отличает нас от остальных.

В сумме все эти изменения вывели нас на качественно новый уровень. Самодоместикация – это как обновление прошивки вида Homo sapiens: снизила «баги» в виде лишней ярости, добавила «фичи» в виде коммуникации и коллективизма. Без нее, возможно, не было бы ни пещерной живописи, ни сельского хозяйства, ни тем более современного высокотехнологичного общества. Мы были бы разрозненными группами агрессивных приматов, а не глобальной сетью сотрудничества (иногда так и кажется, но поверьте – по меркам эволюции мы очень даже дружелюбны).

Споры и альтернативные теории: в чем подвох?

Конечно, такая красивая гипотеза не могла не вызвать дискуссий. Некоторые ученые поддерживают идею самодоместикации, другие критикуют или предлагают свои объяснения эволюции человека. Разберем основные споры.

Семантика: «одомашнивание» или нет?

Критики указывают, что термин «доместикация» обычно подразумевает намеренное разведение одним видом другого. Здесь же этого не было – значит, строго говоря, человек не был «домашним животным».

В научном смысле, однако, доместикацию можно определить и шире – как совокупность признаков и генетических изменений [69]. В этом плане, кто «кем управляет», не так важно [70]. Главное, что мы действительно наблюдаем характерный комплекс черт. Тем не менее, некоторые исследователи предпочитают термин «повышение самоконтроля» или «социальная эволюция», чтобы подчеркнуть, что человек шел своим путем.

Например, группа из Тель-Авива предложила идею, что у людей эволюция больше похожа на других социальных млекопитающих, а не на наших домашних питомцев, и что ключевую роль играл отбор на эмоциональную гибкость и контроль, а не те же процессы, что при одомашнивании лисиц [71][72]. Они фактически говорят: не самодоместикация, а саморегуляция. Это не отменяет фактов о наших «детских» чертах, но по их мнению, причины были несколько иными, а параллели с животными-аналогами не полные.

Все ли признаки совпадают?

Да, у людей много общего с одомашненными видами, но есть нюансы. Например, у большинства домашних животных мозг существенно меньше, чем у их диких предков. У людей же мозг сначала увеличивался миллионы лет (от австралопитека к Homo Erectus и далее), и только потом пошел на спад [73]. То есть схема не точь-в-точь как у лисицы или коровы. Хотя уменьшение мозга на ~13% за последние десятки тысяч лет – факт [74], все равно у нас огромный мозг относительно массы тела, куда больше, чем у любого одомашненного животного.

Критики, такие как М. Санчес-Вильягра и К. ван Шайк, отмечают эти отличия и предупреждают: аналогия с доместикацией – не идеальна [75]. Они призывают тщательно проверять, какие черты действительно связаны между собой генетически, а какие могли эволюционировать независимо. В их работе 2019 года разбирается каждое предполагаемое сходство и делается вывод, что требуется более строгая оценка – возможно, часть признаков у людей возникла по другим причинам (например, из-за изменений в питании, климата или случайного дрейфа генов) [76].

Дегенерация или прогресс?

Интересный поворот спора: некоторые рассматривают самодоместикацию не только как достижение, но и как потерю чего-то ценного. Еще в XIX веке ряд мыслителей говорил, что «цивилизованный человек ослаб и выродился» по сравнению с диким.

В современном ключе, биолог Р. Беднарик (2021) выдвинул тезис, что переход от «робустных» людей к «грацильным» (то есть от древних, более массивных Homo к современным) – это ухудшение генома и деградация по многим параметрам [77]. Он указывает на рост наследственных болезней, падение физических способностей, уменьшение объема мозга и делает вывод, что самодоместикация обернулась не только потерей агрессии, но и ослаблением вида.

Такой взгляд пока в меньшинстве, и многие с ним не согласны. Оппоненты отвечают, что уменьшение мозга не равно «падению интеллекта», а физическая «слабость» компенсирована культурой и технологией. Кроме того, выживаемость и численность современного человека несравнимо выше, чем у любых «робустных» предков, что ставит под сомнение тезис о ухудшении.

Вполне возможно, наша эволюция – это не деградация, а оптимизация, где мы сознательно/бессознательно обменяли избыточную силу на гибкость ума. Но факт остается: неандерталец сломал бы нам челюсть одним ударом, спору нет. Так что чуть-чуть ностальгии по «прошлому могуществу» в научных дискуссиях присутствует, хотя в целом самодоместикацию считают позитивным адаптивным процессом.

Альтернативные движущие силы

В попытке объяснить, что именно запустило самодоместикацию, возникла куча идей. Мы уже говорили о казнях агрессоров и сексуальном отборе. Кроме них, предлагались:

– Групповая отбор и культура: сообщества конкурировали, и побеждали те, где лучше сотрудничество (то есть более «ручные» люди [78]). Со временем культурные практики (наказания, поощрения) сами стали селекционным фактором.

– Общее воспитание детей (кооперативное разведение): в человеческих племенах не только родители, но и другие члены группы (например, бабушки, родственники) помогали растить детей. Это требовало сдерживать агрессию и повышать доверие внутри группы. Те, кто умел делиться ответственностью за потомство, выживали лучше.

– Рост плотности населения: когда людей стало больше на ограниченной территории, агрессивные либо гибли в бесконечных разборках, либо отступали. А те, кто смог уживаться в тесноте, передавали гены дальше [79].

– Огонь и еда: звучит необычно, но некоторые связывают «приручение» человека с одомашниванием окружающей среды, например, освоением огня и приготовленной пищи. Огонь успокаивал (сидишь у костра, греешься – уже не дерешься), еда стала мягче – челюсть уменьшилась, коммуникация у костра – сплочение группы. Это скорее вспомогательные факторы, но интересные.

В итоге консенсус такой: много факторов сплелось в процессе эволюции Homo Sapiens. Самодоместикация – удобная рамка, чтобы описать результат (комплекс наших особенностей) и общий тренд (отбор против внутривидовой агрессии [80]. Но конкретные механизмы вызывают споры. Возможно, в разные периоды преобладали разные движущие силы. Например, на ранних этапах могли доминировать биологические факторы (женский отбор, коалиции против драчунов), а позже, с развитием культуры, подключились социальные (нормы, табу, законы). Ясно одно: мы не стали такими случайно. За нашей «домашностью» стоит длительная история эволюционных экспериментов.

Заключение

Итак, Homo Sapiens – своеобразный «дизайнерский питомец» природы, который сам выступил в роли селекционера для самого себя. Мы приобрели множество черт, роднящих нас с беляевскими лисичками и другими одомашненными созданиями: податливый характер, умильную внешность, склонность играть и ладить друг с другом. Это, в свою очередь, позволило нашему виду взлететь на невиданную высоту – создать сложную культуру и технологии. Конечно, аналогия не абсолютна, и обсуждения продолжаются. Тем не менее, гипотеза самодоместикации бросает свежий взгляд на то, кто мы есть.

В каждой кошке угадывается тень дикого лесного кота, а в каждом человеке – тень дикого предка. Но если бы наш предок увидел нас сейчас – сидящих за одним столом людей из разных семей, спокойно обсуждающих планы на будущее, – он, пожалуй, сильно бы удивился. Мы действительно стали другими. Одомашненными, но самими собой. Ирония в том, что приручив зверей, человек сначала приручил себя. Возможно, в этом и заключается наш главный эволюционный подвиг.

Автор: uyga