Сколько информации за жизнь воспринимает человек

Книги, ТВ, Интернет … – нас окружает информация, «тонны» информации. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько информации мы воспринимаем за свою жизнь?

Мне этот вопрос показался очень интересным, и я решил его прогуглить. Как и ожидалось, вменяемого ответа найти не удалось, поэтому пришлось браться за дело основательно с привлечением умных книжек и научных статей. В итоге получилось целое исследование, ходом и результатами которого я и хочу с вами поделиться.

Методика измерения

Все, что касается человека, не может быть точно измерено. В этом наше благо и одновременно наше проклятье. Оказывается, даже ответить на элементарный вопрос, сколько мышц в теле человека, однозначно невозможно. Все упирается в методику подсчета, в зависимости от которой получаются различные результаты. Что уж говорить о такой сложной и до конца не изученной теме, как человеческое восприятие. Поэтому в исследовании нам потребуются некоторые упрощения и договорённости, водить которые будем по мере рассказа, и начнем с самых простых.

Договоренность 1. Для простоты расчетов определим срок жизни человека в 100 лет, или 36 500 дней, или 876 000 часов, или 52 560 000 минут, или 3 153 600 000 (

) секунд.

Договоренность 2. Режим сна [1] и бодрствования, скорость развития и деградации восприятия для каждого человека уникальны, поэтому для простоты в дальнейших расчетах будем считать, что восприятие исследуемого человека с первой секунды жизни развито максимально. Оно не деградирует с возрастом, не знает покоя и отдыха и всегда работает на пике своих возможностей.

Как можно заметить, в исследовании мы будем ориентироваться на оценку максимально возможного объема воспринимаемой информации.

Если сильно упростить, то работу нашей когнитивной системы можно представить как сбор сенсорной информации и ее последующий анализ. По результатам анализа мы выполняем какие-либо действия, ну или не выполняем в зависимости от того, что там наанализировали.

Договоренность 3. В данной работе будем придерживаться материалистской философии и игнорировать возможности экстрасенсорного восприятия.

Учитывая тот факт, что все, что мы воспринимаем, есть результат работы наших сенсорных систем [2], и никаким другим данным взяться попросту неоткуда, мы можем определить искомый объем воспринимаемой информации

где

Учитывая, что

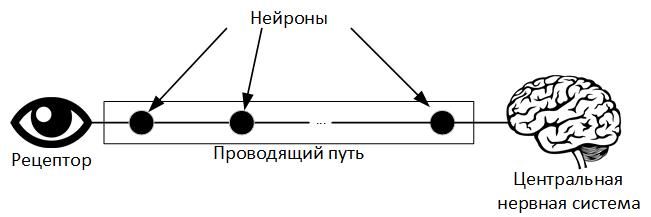

Первичной клеткой, выполняющей преобразование стимулов внешней среды в нервные импульсы, является рецептор [3]. Когнитивная система человека состоит из гигантского количества рецепторов. В одном только глазу их находится около 126 миллионов [1.1]: 120 миллионов палочек (рецепторов «видящих» в черно-белом) и 6 миллионов колбочек (рецепторов, «видящих» в цвете). Каждый из этих рецепторов через последовательность нейронов, называемую проводящим путем, передает информацию в центральную нервную систему (ЦНС) (Рисунок 1).

Рисунок 1

В ЦНС разрозненные данные, поступающие от каждого отдельного рецептора, собираются в единую картину воспринимаемого нами мира.

Если рассмотреть подобную обработку данных на примере зрения [4], то зрительные рецепторы можно представить в виде однопиксельных видеокамер, каждая из которых подключена своим выделенным проводом (хотя это не совсем так, но об этом ниже) к головному мозгу, где из разрозненных точек формируется картинка. Таким образом мощность общего потока восприятия

где

Рисунок 2

Но на самом деле не все так просто.

Начнем опять-таки с глаз. Некоторые рецепторы, как правило палочки, подсоединяются к одному проводящему пути сразу по несколько штук (до 1:1000 на самых краях сетчатки [2.1]). Отмечу, что в отличии от вычислительных сетей, где один канал связи может разделяться между несколькими абонентами, проводящие пути человеческой нервной системы этого делать не умеют, и в примере с палочками по ним передается суммарная информация от всех подсоединённых к ним рецепторов. Это снижает остроту зрения [5], но зато существенно повышает нашу способность видеть при слабой освещенности.

Кроме того, не все рецепторы передают информацию в ЦНС. Например, рецепторы, находящиеся в сердце, замкнуты на собственную, автономную от ЦНС, внутрисердечную нервную систему, регулирующую работу сердца.

И что теперь делать?

Договоренность 4. Начнем с первого, когда по одному проводящему пути передаются данные от нескольких рецепторов. Этот факт будет говорить нам от том, что считать объем воспринимаемой информации нужно не по количеству рецепторов, а по количеству проводящих путей.

Договоренность 5. Вторую проблему о том, что не все пути ведут в ЦНС, будем решать путем игнорирования данных, идущих мимо ЦНС.

С теорией вроде разобрались, перейдем к практике.

Анатомические факты

Трехтомник «Физиология человека»

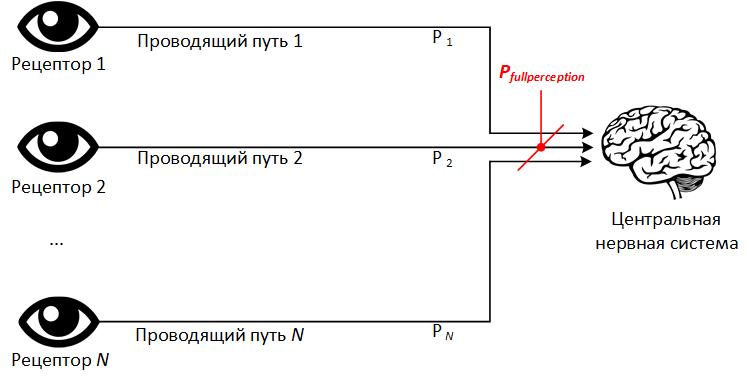

Лучшее, что мне удалось найти по теме исследования, — это глава «Нервная система с точки зрения теории информации», написанная в первом томе великолепнейшего трехтомника «Физиология человека», под редакцией Р. Шмидта. В этой главе приводится [1.2] следующая таблица (Рисунок 3):

Рисунок 3

Строками в этой таблице являются сенсорные системы [6]. В столбцах указано:

- ориентировочное число рецепторов в этих системах;

- число афферентов (в наших схемах афферент — это первый нейрон [7] проводящего пути) — по сути число проводящих путей;

- суммарная пропускная способность всех проводящих путей сенсорной системы;

- количество информации, выходящей на сознательный уровень.

К сожалению, в книге не удалось найти информацию о том, как получились эти данные. В частности, меня очень долго интересовал вопрос, как авторы получили подобную пропускную способность. Для глаз и ушей она на порядок превышает число афферентов, а для всех остальных систем равна их числу. Единственным разумным объяснением, на мой взгляд, является то, что множитель 2 авторы «упростили» до порядка 10. Кроме того, непонятно, почему авторы посчитали, что один афферент с подключенными к нему рецепторами может передавать только 1 бит в секунду. Ну что есть, то есть.

Складывая пропускные способности всех сенсорных систем, получим:

Тогда

Примечание. 1 петабайт, в соответствии с ГОСТ 8.417-2002, равен

Книга «Наглядная физиология»

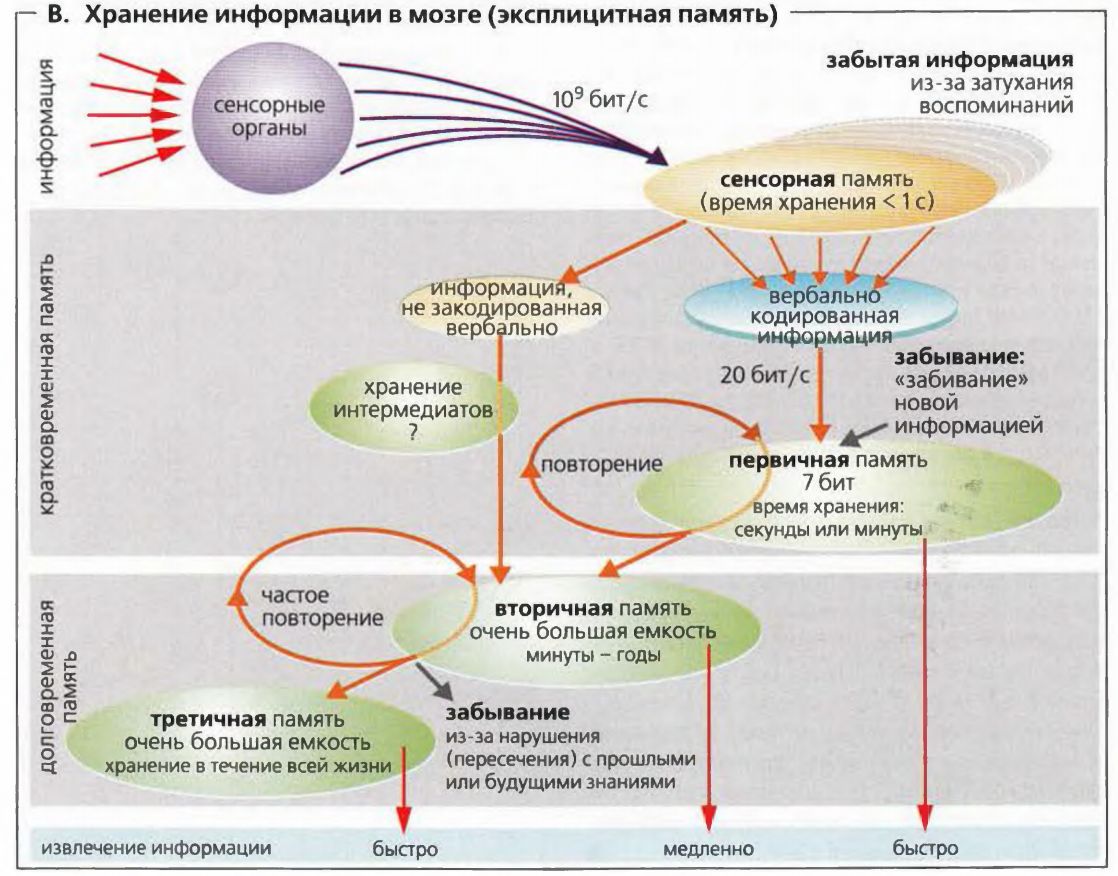

В главе «Обучение, память [8], язык» книги «Наглядная физиология» [2.2] приводится описания процесса запоминания информации, и изображена следующая схема ее обработки человеком (Рисунок 4):

Рисунок 4

Как вы можете увидеть, авторы определили суммарный поток сенсорных данных (

Другие источники

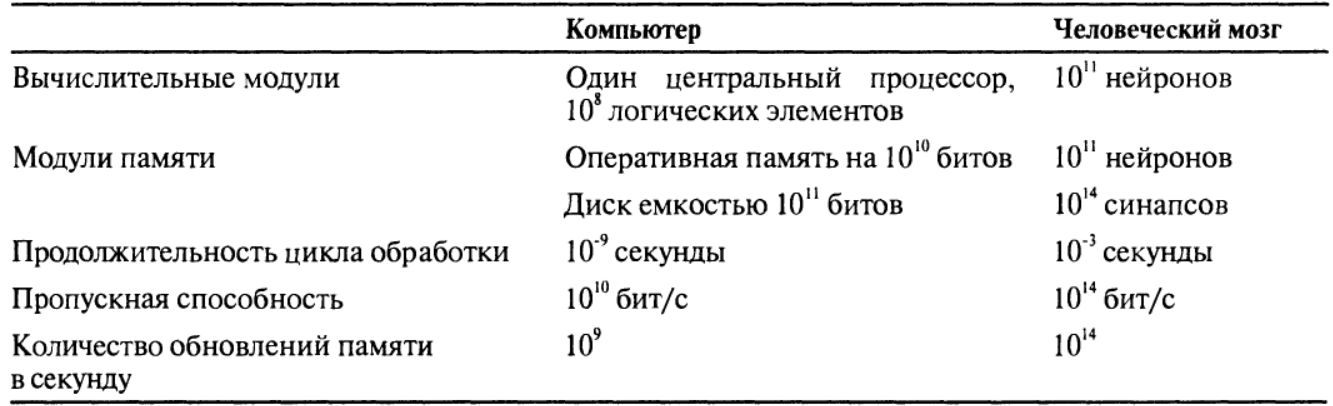

В введении к книге «Искусственный интеллект [9]. Современный подход» автор, сравнивая вычислительные возможности компьютеров и головного мозга человека, приводит [3.1] следующую таблицу (Рисунок 5):

Рисунок 5

Про поток сенсорной информации тут ничего нет, но есть суммарная пропускная способность головного мозга, которую автор определил в

Из десятков других просмотренных книг по физиологии и искусственному интеллекту каких-либо других цифр найти не удалось, хотя несколько раз попадалась перепечатка таблицы из трехтомника «Физиология человека».

На текущий момент мы получили результаты, отличающиеся друг от друга на порядки. Как-то это не очень здорово. Проведем собственные расчеты, чтобы понять, какие из результатов ближе к истине.

Собственные исследования

Давайте вернемся чуть-чуть назад и еще раз посмотрим на Рисунок 1. Какова максимальная мощность потока сенсорных данных, поступающих в ЦНС по одному проводящему пути? Ответить на этот вопрос очень трудно. А что если перефразировать его следующим образом: чем ограничивается поток сенсорных данных, поступающий в ЦНС по проводящему пути? Это уже интересней. Если вернуться к примеру с видеокамерами, то становится очевидно, что видеопоток, поступающий на регистратор (ЦНС) будет не больше того, что способна выдать камера (рецептор) и не больше того, что способен передать канал связи (проводящий путь).

Таким образом, мы получаем следующую зависимость (Формула 3):

где

Пороемся еще в книгах по физиологии и попытаемся определить эти T и R.

Оценка пропускной способности проводящих путей

Из курса школьной биологии все мы знаем, что нервные импульсы передаются с помощью электрических токов, протекающих по нервным клеткам и их отросткам. Если вспомнить ту же школьную физику, то скорость электромагнитной волны в вакууме ~ 300 000 км/сек. Справочники по вычислительным сетям подскажут, что скорость распространения информативного сигнала в наиболее распространенных кабелях – витых парах пятой категории (UTP 5) — составляет ~0,7 от скорости света в вакууме ~ 210 000 км / сек. В человеческих нервах же этот показатель принимает значения [1.3] от 0,5 до 120 м / сек.! Как вы думаете откуда такие фантастические скорости?

Происходит это потому, что принцип протекания электрического тока в живых клетках коренным образом отличается от его протекания в проводниках. Нервный импульс, по науке [10] называемый потенциалом действия [11], передается по клеточной мембране за счет последовательного изменения электрического потенциала ее фрагментов. При этом само изменение потенциала происходит за счет ионных токов, протекающих между клеткой и межклеточным пространством (Рисунок 6).

Рисунок 6, (с) Яндекс. Картинки

Однако медленная скорость распространения — это не самое главное. Важно то, что информация, передаваемая в нервной системе, модулируется частотой потенциалов действия [1.4], каждый из которых имеет одинаковую амплитуду и длительность. Подобный подход к передаче информации физиологи окрестили как «все или ничего». Считается, что он более помехоустойчив (организм стареет, он может отравится, заболеть и т.д.) нежели простейшая амплитудная модуляция.

Длительность потенциала действия в нервах составляет 1 мс [1.5], что позволяет говорить о том, что за 1 секунду может быть передано от 0 до 1000 потенциалов действия или 1001 состояние (модуляция осуществляется частотой потенциалов действия), что дает нам пропускную способность T ~ 10 бит / сек (для двоичного представления 1001 состояния нужно

Оценка мощности информационного потока, исходящего из рецептора

Изначально в этой главе я хотел рассказать про зрительные рецепторы, а затем в следующей главе рассчитать мощность потока зрительного восприятия. Я подобрал справочные данные по чувствительности глаз и вот-вот должен был найти «тактико-технические характеристики» фоторецепторов, но… найти их так и не смог.

В книгах по физиологии указаны пороговые значения восприятия того или иного органа чувств [12], расписано, из каких рецепторов он состоит, приводится ориентировочное количество рецепторов, и описываются базовые принципы их функционирования. Например, для зрения указывается:

- что в глазах есть 4 типа фоторецепторов: палочки, S-колбочки («синие»), M-колбочки («зеленые»), L-колбочки («красные») [2.4, 4];

- что глаз (не рецептор) способен различать около 200 оттенков цветов [2.4];

- что глаз в сценах с одинаковой освещенностью видит контрастность 1:40 [1.6];

- что частота слияния мельканий (считай частота «оцифровки» видеосигнала) для цветного зрения достигает 80 стимулов / сек. [1.7].

Проблема в том, что на основании этих данных невозможно рассчитать информационный вклад единичного фоторецептора, так как все эти показатели достигаются в основном за счет обработки сигналов мозгом.

Справедливости ради стоит отметить, что модель восприятия (Рисунки 1 и 2), используемая в этом исследовании, довольно примитивна и имеет некоторые неточности. В частности, сигнал с фоторецептора передается не напрямую в мозг, а предварительно пробегает по нескольким промежуточных нейронам, где осуществляется его первичная обработка. Но этот недостаток не является критичным, так как обработанные данные все равно передаются в мозг, где и осуществляется их основной анализ, а количество информации в результате первичной обработки может лишь уменьшиться. Это позволяет без серьезных искажений принять договорённость, при которой рецептором будут называть не только клетку, осуществляющую трансдукцию (то есть преобразование стимула [13] в нервный импульс), но и остальные нейроны, по которым идет сигнал, до первого нейрона проводящего пути. Так что проблема не в модели, а в отсутствии первичной информации.

Кстати говоря, по другим органам чувств ситуация с характеристиками рецепторов такая же печальная.

Оценка мощности информационного потока, получаемого от зрения

Не смотря на наш провал с оценкой мощности информационного потока, поступающего от одного зрительного рецептора, попробуем рассчитать суммарный информационный поток, поступающий от зрения целиком. Для этого примем, что его мощность ограничивается лишь числом и пропускной способностью проводящих путей.

Физиологи сходятся во мнении, что из глаза исходит

Полученный результат близок к результату, указанному в трехтомнике Р. Шмидта [1.2] в части зрения.

Мегапиксели vs. глаза

Многие могут задаться вопросом: «Если мы воспринимаем так мало, то почему мегапиксели камер в смартфонах растут из года в год?».

Как ни странно, но на этот вопрос довольно просто ответить. Дело в том, что человеческое зрение устроено довольно хитро. Резко и четко мы воспринимаем небольшой участок (пятно высокой четкости) в центре обозреваемой картины, все остальное размыто, а по краям изображение вообще черно-белое.

Если рассматривать улыбку на знаменитой картине Леонардо Да Винчи «Мона Лиза», то реальное восприятие будет примерно таким (Рисунок 7):

Рисунок 7

Чтобы рассмотреть всю картину мы, словно читая, будем двигать по ней пятно высокой четкости, ну а мозг из этой «видеозаписи» уже смастерит нам красивую четкую картинку.

Те 2.5 Мб / сек. зрительного восприятия, что мы намеряли ранее, поступают в основном от этого пятна высокой четкости. А учитывая то, что взгляд, двигаясь по картинке, должен всегда получать качественное и четкое изображение, получается, что рассматриваемая картинка должна быть всегда лучше, чем глаз может воспринять пятном высокой четкости. Это и есть одна из причин роста мегапикселей.

Итоги и анализ результатов

- В результате исследования мы с вами получили два числа, претендующих на определение максимального объема информации, воспринимаемой человеком за свою жизнь:

- 4,4 Пбайт по версии трехтомника «Физиология человека»;

- 394,2 Пбайт по версии книги «Наглядная физиология».

- Верифицируя полученные числа собственными исследованиями, мы рассчитали мощность потока зрительного восприятия, которая составила 2,5 Мбайт / сек. Данное число значительно ближе к мощности потока зрительного восприятия, описанной в трехтомнике «Физиология человека», нежели к данным полученным из других источников. Это позволяет высказать мнение о том, что сведения, указанные в данном источнике, ближе к истине, чем сведения из других источников.

- Мы узнали, что человека можно назвать «аналоговым» с большой натяжкой. Данные, гуляющие по нервам, передаются в «цифре».

- Сведения о параметрах человеческого восприятия отличаются в различных источниках на порядки. Это может говорить о том, что либо тема плохо изучена, либо о том, что точных результатов получить невозможно.

- Полученные оценочные объемы человеческого восприятия не представляют из себя каких-либо космических чисел. Оборудование для хранения и обработки подобных объемов информации уже давно присутствует на рынке. Что это значит? А то, что если каким-либо образом удастся оцифровать поступающие в человека сенсорные данные, то нет технических препятствий для их машинной обработки (обучения искусственных нейронных сетей, и т.д.). Не исключено, что подобные исследования позволят серьезно продвинуться на пути к созданию сильного искусственного интеллекта. Кроме того, адепты цифрового бессмертия могут возрадоваться, поскольку их «ковчег» уже вполне существует.

- Максимальный объем восприятия определяет предел технологического развития человечества.

Все наши знания иерархически связаны между собой. Например, высшая математика [14] опирается на алгебру. Нельзя решить дифференциальное уравнение, если не знать элементарных алгебраических операций. На получение каждой порции знаний человек тратит время. Если раньше человек, знающий грамоту, имел достаточные знания для жизни, то сейчас, чтобы нормально жить, нужно иметь специальность и знания на уровне высшего образования. На данный момент человечество находится в начале пути технологического развития. Сейчас за 15 лет (школа + ВУЗ) можно получить приемлемый уровень знаний в любой области человеческих изысканий. По мере продвижения по пути технологического прогресса, это время будет увеличиваться, пока не наступит момент, когда для освоения самых передовых технологий человеку потребуется время, сопоставимое с продолжительностью его жизни. Это и будет пределом технического прогресса человечества. При этом человек может сколь угодно совершенствовать процесс обучения, но больше, чем максимальный объем своего восприятия, он узнать не сможет.

Ссылки

- Физиология человека: В 3-томах. Т.1. Пер. с англ./ Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — 3-е изд. — М: Мир, 2005. ISBN 5-03-003575-3

- стр. 247

- стр. 177

- стр. 45

- стр. 173

- стр. 29

- стр. 238

- стр. 256

- Наглядная физиология / С. Зильбернагль, А. Деспопулос; пер. с англ. — М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. ISBN 978-5-94774-385-2

- стр. 370

- стр. 347

- стр. 352

- стр. 368

- стр. 360

- Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд..: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. ISBN 5-8459-00887-6

- стр. 49

- Human Visual Pigments: Microspectrophotometric Results from the Eyes of Seven Persons / H. J. A. Dartnall, J. K. Bowmaker and J. D. Mollon / Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences Vol. 220, No. 1218 (Nov. 22, 1983), pp. 115-130 (16 pages) Published By: Royal Society / www.jstor.org/stable/35874?seq=1 [15]

Перечень рекомендуемой литературы

- Анатомия нервной системы / Козлов В. И., Цехмистренко Т. А. / Учебное пособие для студентов. — М.: Мир, 2006 — ISBN 5-03-003567-2

- Глаз, мозг, зрение / Д. Хьюбел; Пер. с англ. О. В. Левашова, Г. А. Шараева; Под ред. А. Л. Бызова. — М.: Мир, 1990. ISBN 5-03-001254-0

- Физиология высшей нервной деятельности [16] и сенсорных систем: Учебник вузов. / А. С. Батуев. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб: Питер, 2008. ISBN 978-5-91180-842-6

- Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Шульговский. — 2-е изд. испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. ISBN 978-5-7695-5092-8

Автор: imbasoft

Источник [17]

Сайт-источник BrainTools: https://www.braintools.ru

Путь до страницы источника: https://www.braintools.ru/article/11015

URLs in this post:

[1] сна: http://www.braintools.ru/article/9809

[2] сенсорных систем: http://www.braintools.ru/article/9441

[3] рецептор: http://www.braintools.ru/article/9580

[4] зрения: http://www.braintools.ru/article/6238

[5] остроту зрения: http://www.braintools.ru/article/9711

[6] сенсорные системы: http://www.braintools.ru/article/9232

[7] нейрон: http://www.braintools.ru/article/9161

[8] память: http://www.braintools.ru/article/4140

[9] интеллект: http://www.braintools.ru/article/7605

[10] науке: http://www.braintools.ru/article/7634

[11] потенциалом действия: http://www.braintools.ru/article/9173

[12] органа чувств: http://www.braintools.ru/article/9438

[13] стимула: http://www.braintools.ru/article/5596

[14] математика: http://www.braintools.ru/article/7620

[15] www.jstor.org/stable/35874?seq=1: https://www.jstor.org/stable/35874?seq=1

[16] высшей нервной деятельности: http://www.braintools.ru/article/8992

[17] Источник: https://habr.com/ru/articles/550896/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=550896

Нажмите здесь для печати.