Оперативная память мозга: что общего между компьютером и мозгом

У меня есть компьютер. Думаю, у вас тоже. Общий перечень наших с вами задач, решаемых с помощью компьютера, можно свести к двум основополагающим вещам: хранение и преобразование информации. Головной мозг выполняет схожие функции. Например, фоторецепторные клетки в глазах принимают электромагнитное излучение и преобразуют его в нервный импульс. Мозг обрабатывает эту информацию и на основе нее строит изображение. Помимо функционального сходства, мозг и компьютер имеют и общие структурные черты: у нас тоже есть некоторое подобие процессора и памяти [1]. Причем наша память, как и память компьютера, бывает разных видов. В этой статье пойдет речь о нашем аналоге оперативной памяти и о том, как он работает.

Когнитивность

Как работает наш мозг? На столь обширный вопрос есть несколько философский ответ — недостаточно хорошо. Действительно, вы наверняка хотели бы не вспоминать перед сном [2] все свои неудачи и просчеты или не забывать, куда положили ключи. Переформулируем и сузим вопрос: как человеческий мозг воспринимает и использует информацию?

Получение информации

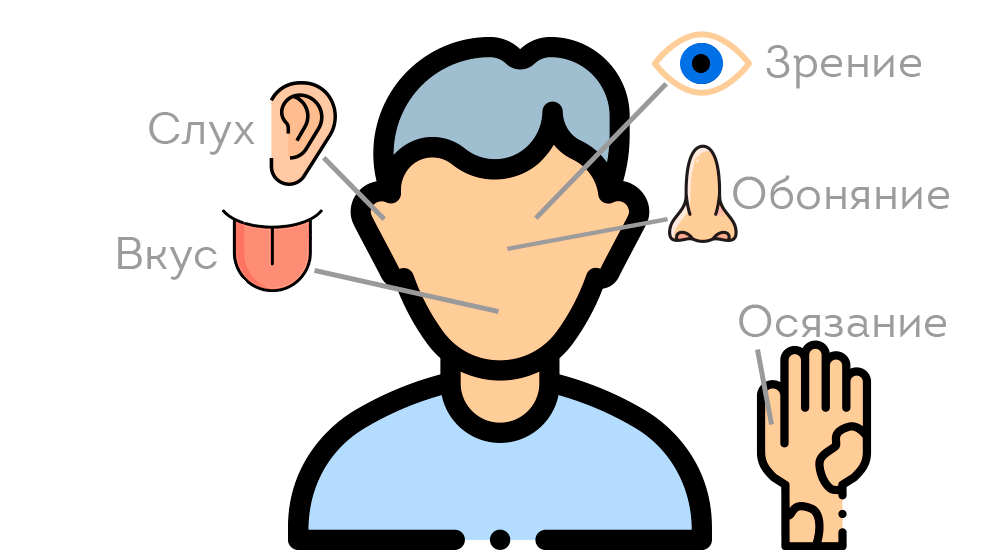

Информация попадает в наш мозг посредством нервных импульсов, источником которых являются органы чувств [3]. Именно они первыми получают информацию, а также и преобразовывают её в соответствующий импульс. Зрение преобразовывает электромагнитное излучение видимого спектра, осязание [4] — физическое взаимодействие (температура, вибрации, прикосновения и т. п.), слух — механические колебания в среде, обоняние и вкус — воздействие различных веществ на рецепторы [5]. Помимо основных пяти видов чувств, не стоит забывать о вестибулярном аппарате, который отвечает за положение тела в пространстве и направления движения.

Источник –prostudio.ru [6]

Что дальше?

Попадая в мозг, нервные импульсы преобразуются в соответствующие образы и чувства. Но на данный момент эти образы всего лишь образы. Если человек не умеет читать, то для его мозга текст будет лишь набором закорючек. В психологии есть термин когнитивность [7]. Он отражает способность человека к умственному восприятию и переработке внешней информацию сквозь собственную систему взглядов, зависящую от мышления, памяти, обучения и т. д. Коротко говоря, мозг в течение жизни обучается, получает новую информацию и, в зависимости от текущего типа мышления, багажа знаний и умений, обрабатывает получаемую информацию соответствующим образом.

Память мозга

Память можно определить как способность мозга сохранять и восстанавливать информацию. Очевидно, что работа мозга очень сильно зависит от памяти и ее роль сложно переоценить. Классифицировать память можно по разным критериям. Но нас будет интересовать конкретно разделение по времени хранения информации. Итак, память мозга условно можно разделить на следующие виды:

- Долговременная память [8];

- Кратковременная память [9];

- Рабочая память.

Разберем конкретнее последние два типа памяти.

Кратковременная память

Изначально, информация от органов чувств попадает в кратковременную память [10]. Как понятно из названия, она хранится там небольшой промежуток времени. При этом информация от органов чувств фильтруется. В кратковременную память [11] попадает та информация, на которую мы обратили своё внимание. Причем как произвольно, так и под действием каких-либо факторов. Например, обычно мы не обращаем внимание на ощущения от надетой на нас одежды, но если она вызовет дискомфорт, то мы обратим внимание, и эта информация попадет к нам в кратковременную память. Помимо органов чувств, источником информации [12] может являться и долговременная память [13] как итог процесса вспоминания, как целенаправленного, так и спонтанного.

Модель Аткинсона-Шиффрина

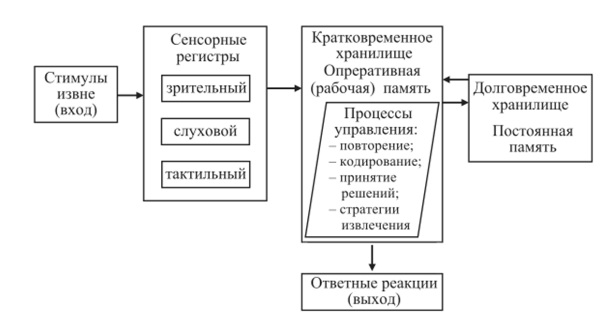

В целом идеи о том, что человеческая память не является единой сущностью, возникли ещё в 19 веке. Более конкретная теория взаимодействия между кратковременной и долговременной памятью появилась в середине 20-го века в множественной модели Аткинсона-Шиффрина [14].

Согласно данной модели, наша память состоит из трех структур:

- Сенсорная память. Это структура, в которой хранится память от органов чувств на протяжении малого количества времени (для визуальной — 0,5 секунд, а для звуковой — 2 секунды);

- Кратковременная память. Как упоминалось выше, в эту структуру попадает информация из сенсорной памяти путем обращения внимания.

- Долгосрочная память. Это структура практически неограниченного объема, которая может хранить информацию вплоть до смерти.

Стоит понимать, что данная модель не определяет конкретные психологические структуры нашего мозга, а представляет собой гипотетическую модель, помогающую понять саму память.

Механизм перехода из кратковременной памяти в долговременную точно не ясен. При этом, способность вспоминать события из прошлого зависят от гиппокампа. К этому выводу пришли Бренда Милнер и Уильям Сковилл, изучая пациента, которому для лечения эпилепсии был удален гиппокамп. Пациент не мог вспомнить, что с ним происходило в прошлом, но при этом другие структуры памяти сохранились. Он помнил факты об устройстве мира, но новые ему выучить было сложно. Также у него отлично работала кратковременная память.

Источник –studme.org [15]

Объем кратковременной памяти

Информация без повторения хранится в кратковременной памяти на протяжении примерно 20 секунд. При этом ее объем однозначно определить очень сложно. Американский психолог Джордж Миллер в своей работе «Магическое число семь плюс-минус два [16]« определил, что человек, как правило, не может запомнить и воспроизвести больше 7±2 объектов (данная характеристика является усредненной и не отрицает существование уникумов, способных запоминать большое количество информации)

Но что такое объект? На основе своих исследований (проверка, сколько человек может запомнить), Миллер приводит следующую характеристику — человек в среднем способен запомнить девять двоичных чисел, восемь десятичных, семь букв алфавита и пять односложных слов. Информационная содержательность этих объектов не столь большая. В этом кроется и следующее различие между кратковременной и долговременной памятью — объем информации. Объектом может являться как слово, так и изображение — например, пейзаж. Но степень его детализации будет определяться объемом кратковременной памяти и вряд ли вы запомните его в деталях без повторения.

Рабочая память

Рабочая память (РП) — это тип памяти, с помощью которого человек способен сохранять в уме информацию, с которой работает. РП также позволяет комбинировать информацию, полученную от органов восприятия, с долговременной и кратковременной памятью.

Термин «Рабочая память» был введен Джорджем Миллером, Евгением Галантером и Карлом Прибрамом в контексте теории, в которой человеческий ум сравнивался с компьютером. Изначально понятие рабочей памяти не было конкретизировано, поэтому его использовали Ричард Аткинсон и Ричард Шиффрин в своей модели кратковременной памяти. Однако они не сделали акцента на ее функциональной части, поэтому Алан Бэддели и Грэм Хитч переработали их модель. Главное отличие нового взгляда на РП заключалось в том, что кратковременная память может быть разделена на субкомпоненты и что такая система способна на сложные когнитивные действия. На данный момент многие ученые используют концепцию РП в качестве замены или расширения концепции краткосрочной памяти, делая акцент на манипулировании информацией, а не на ее простом хранении.

Модель рабочей памяти

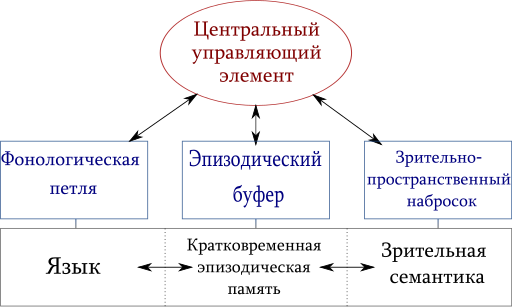

В 1974 году Алан Бэддели и Грэм Хитч предложили многокомпонентную модель РП, переработав модель кратковременной памяти Аткинсона-Шиффрина. Изначально модель содержала три компонента. Первый компонент — это система контроля над вниманием, называемая центральным исполнителем (ЦИ). ЦИ направляет внимание на информацию, подавляя отвлечение (на нерелевантную информацию и неподходящие действия) и координируя когнитивные процессы при одновременном выполнении множества задач. У ЦИ «в подчинении» находятся две системы временного хранения: фонологическая петля и визуально-пространственный блокнот.

Фонологическая петля — это когнитивная система временного хранения, которая может хранить информацию, представленную в речевой и звуковой форме, с помощью проговаривания про себя (субвокальные повторения). Одним из доказательств этого служит эффект фонологического сходства [17]: слова, со сходным звучанием, запоминаются труднее, чем слова, звучащие по-разному. Представим, что вы хотите запомнить набор терминов. Если слова схожи по звучанию, то это приведет к путанице и плохому результату. Попробуйте запомнить два ряда слов: «код», «год», «кот», «рот» и «солнце», «горячий», «корова», «день». Скорее всего, «производительность» запоминания в первом случае будет хуже. Фонологической петле совсем не важны значения, поэтому человек запоминает ряд из нескольких слов, обозначающих одно и тоже, так же, как и разные слова. В этом заключается отличие рабочей памяти от долговременной. Если увеличить количество слов в последовательности, например до 10, и дать людям запомнить их, то звучание уйдет на второй план, а значение станет намного важней. Таким образом у человека имеется система, которая может хранить информацию путем проговаривания про себя. Она не важна для понимания речи (если вы способны нормально говорить и слышать), однако играет существенную роль в пополнении словарного запаса на раннем этапе обучения чтению, когда нужно удержать в памяти последовательность звуков в точном порядке.

Визуально-пространственный блокнот — это когнитивная система, одновременно хранящая пространственную и визуальную информацию. Визуальная информация включает в себя такие вещи, как цвет и форма, а пространственная — данные о местоположении. Например, использование карты или проектирование здания включает пространственную информацию. Изучение иероглифов, запоминание цвета — это больше визуальное задание. Системы вербальной, пространственной и визуальной информации могут поддерживаться потоками информации, не охватываемыми подчиненными системами (например, тактильные ощущения, семантическая информация, музыкальная информация, эмоциональная составляющая и т. п.).

Так как речь идет о серии потоков восприятия, в 2000 году Бэддели расширил модель, добавив четвертую систему — эпизодический буфер, в котором потоки информации объединяются. У буфера есть несколько измерений: визуальное, пространственное семантическое и перцептивное. Он объединяет их вместе и делает доступными сознанию, связывая всю информацию РП в единое эпизодическое представление. Таким образом эпизодический буфер — это связующие звено между рабочей и долговременной памятью. Если проводить аналогии, то эпизодический буфер чем-то напоминает экран, на который проецируются события.

Где и как мозг хранит информацию

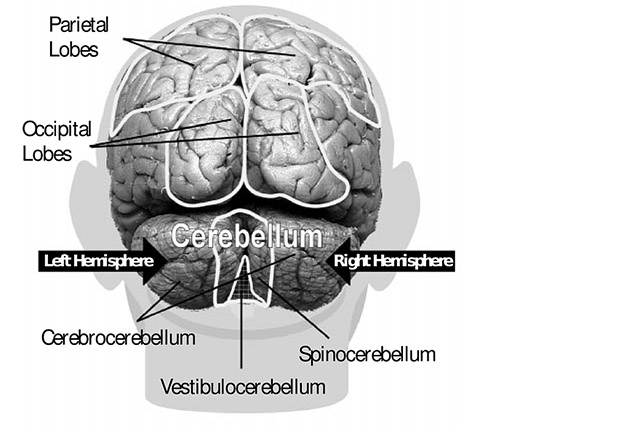

РП располагается в нескольких частях мозга. С появлением методов визуализации мозга (ПЭТ [18] и фМРТ [19]) определение локализации функций в головном мозге людей значительно упростилось. Обзор многочисленных исследований [20] показывает, что области активации во время задач рабочей памяти, разбросаны по большой части коры. Определение Фонологическая петля расположена главным образом в области между височной и теменной долями левого полушария. Процесс повторения информации по большей части включает лобную область, известную как центр Брока [21].

Визуально-пространственная система вовлекает в основном правое полушарие, однако она может простираться и до затылочных долей, в направлении к задней части мозга. Эта область задействуется в визуальных изображениях. Более центральные теменные области ответственны за пространственную информацию.

Сам факт активации каких-то областей мозга вовсе не означает, что именно там хранится информация. В этом заключается одна из проблем использования функциональной визуализации для понимания работы памяти. При изучении какой-либо когнитивной задачи ученые наблюдают активность области, но не знают, действительно ли она необходима для нее. Представьте, что вы обращается к информации в памяти компьютера и получаете её на экране. Вы узнаете, что было в хранилище и какие подсистемы были задействованы для отображения информации. Но где конкретно хранилась информация и как она была извлечена вам не известно. Пока что в научном сообществе нет консенсуса о том, как точно устроена и функционирует память.

Что влияет на рабочую память

РП страдает от интенсивного стресса [22]. Это было обнаружено в исследованиях [23]Арнстена и его коллег на разных видах животных. Например, в одном из исследований [24] Арнстен исследует влияние стресса [25], вызванного шумом, на когнитивные функции префронтальной коры у резус-макак. Экспериментаторы заполняли едой одну из лунок, а затем накрывали их непрозрачным экраном. Через определенные промежутки времени экран убирали, и макаки выбирали одну из лунок (задача с отложенным ответом). После некоторой серии экспериментов подопытных подвергали воздействию непрерывным громким шумом (100-110 Дб) в течении 30 минут перед тестированием. Испытав стресс, животные хуже справлялись с заданием: чаще забывали, в какой лунке находятся лакомства. В ходе исследований выяснилось, что высвобождение физиологически активных веществ, катехоламинов [26], в префронтальную кору, вызванное стрессом, снижает срабатывание нейронов и емкость памяти. Воздействие хронического стресса может привести к глубоким нарушениями РП. Чем больше стресса в жизни, тем ниже эффективность РП при выполнении простых познавательных задач. Злоупотребление алкоголем также может вызывать нарушения РП из-за повреждения мозга.

Индивидуальные различия в объеме РП в некоторой степени наследуемы. Пока что мало известно о том, какие гены связаны с функционированием РП. В рамках многокомпонентной модели был предложен [27] один ген-кандидат, ROBO1 для гипотетической фонологической петли рабочей памяти. Генетический компонент РП в значительной степени разделяется с таковым [28] для подвижного интеллекта [29], поэтому исследования связи памяти и генетики возможно поможет также лучше понять работу интеллекта.

Существует несколько гипотез о том, что РП может быть натренирована, например при помощи специальных компьютерных программ или таких задач, как n-назад [30]. Но при этом люди не демонстрируют значительных улучшений в таких активностях, как обучение математике [31], чтение или выполнение тестов на уровень интеллекта. Если тренировка рабочей памятью интеллекта работает, то скорее всего эффект будет незначительным.

Компьютер как мозг

Текущие развитие процессоров во многом основывается на уменьшении техпроцесса. Время идет и эффективность такого подхода снижается. Возможно ли замена нынешней архитектуры на архитектуру, схожую с мозгом человека? Конечно, в реалиях недостатка знаний о мозге данное сравнение некорректно, но давайте пофантазируем. В чем преимущества мозга перед компьютером? Первое, что приходит на ум — это наличие сознания и способность к творческой деятельности. Но не совсем понятно, в чем разница между ними и их компьютерной симуляцией? Проблему квалиа и подобные вопросы лучше оставить философам и сконцентрироваться на более практических аспектах. Понятно, что в некоторых задачах, зависящих от скорости обработки информации мы проигрываем. Но при этом у мозга множество преимуществ перед современными компьютерами:

- мозг более энергоэффективный: в среднем он потребляет 20–30 Вт;

- мозг лучше справляется с распознаванием образов, речи, потоками сложноустроенной информации;

- мозг пластичен, в отличии от модульной архитектуры компьютера: один отдел может выполнять функции другого (при необходимости);

- работу мозга можно охарактеризовать как параллельную, нет необходимости в тактовом генераторе;

- на основе имеющегося опыта [32] мозг способен к прогнозированию будущих событий;

- мозг невероятно обучаем и адаптивен.

Некоторые преимущества человеческого мозга перед компьютерами довольно очевидны. В свете этих преимуществ, разработка систем, схожих с мозгом, выглядит отличной идеей. Но, как всегда, у этого подхода есть недостатки:

- Абсолютное заимствование у природы не всегда оптимально:

Природные «технологии» естественным образом образуются под влиянием эволюции. Но, зачастую, такие решения не подходят под задачи человека. Так, например, попытки создания летательного средства на основе пернатых и их техники полета ничем удачным не отличались.

- Нужен ли компьютер, такой же как мозг:

Во-первых, мозг — это не идеальная система. Мы не можем целенаправленно забыть определенную информацию. Мозгу очень сложно выполнять несколько сложных задач одновременно. Во-вторых, каждый мозг уникален. Кто-то лучше рисует, а кто-то лучше справляется с математическими задачи. Нужен ли компьютер, который справляется с задачами примерно одной сложности за разное время?

- Создание «искусственного мозга»:

Спустимся с небес на землю. Если представить создание компьютеров с архитектурой, схожей с устройством мозга, то сразу появятся тысячи нюансов. Как управлять такой системой, как ее поддерживать, создавать для нее софт, как интегрировать ее с другими системами, из каких материалов делать компоненты и многое другое.

Практика показывает, что лучше заимствовать лучшее, но, как упоминалось выше, недостаток знаний о мозге не позволяет сделать этого.

Облачные серверы от Маклауд [33] быстрые и безопасные.

Зарегистрируйтесь по ссылке выше или кликнув на баннер и получите 10% скидку на первый месяц аренды сервера любой конфигурации!

Автор: owlofmacloud

Источник [35]

Сайт-источник BrainTools: https://www.braintools.ru

Путь до страницы источника: https://www.braintools.ru/article/10925

URLs in this post:

[1] памяти: http://www.braintools.ru/article/4140

[2] сном: http://www.braintools.ru/article/9809

[3] органы чувств: http://www.braintools.ru/article/9438

[4] осязание: http://www.braintools.ru/article/1505

[5] рецепторы: http://www.braintools.ru/article/9580

[6] prostudio.ru: https://prostudio.ru/journal/sense-organ/

[7] когнитивность: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0

[8] Долговременная память: http://www.braintools.ru/article/9500

[9] Кратковременная память: http://www.braintools.ru/article/9493

[10] кратковременную память: http://www.braintools.ru/article/9285

[11] кратковременную память: http://www.braintools.ru/article/4150

[12] источником информации: http://www.braintools.ru/article/8616

[13] долговременная память: http://www.braintools.ru/article/9289

[14] множественной модели Аткинсона-Шиффрина: https://cogs.sitehost.iu.edu/FestschriftForRichShiffrin/pubs/1968%20Human%20Memory.%20Atkinson,%20Shiffrin.pdf

[15] studme.org: https://studme.org/120956/psihologiya/struktura_pamyati_sensornaya_kratkovremennaya_pamyat

[16] Магическое число семь плюс-минус два: http://www2.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven%20Psych%20Review%201955.pdf

[17] эффект фонологического сходства: https://link.springer.com/article/10.3758/s13421-016-0609-8

[18] ПЭТ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

[19] фМРТ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

[20] Обзор многочисленных исследований: https://science.sciencemag.org/content/sci/283/5408/1657.full.pdf?casa_token=smtuPMtGHbsAAAAA:FA7cvOSrt8aAUEAhQX2Hflgs12IkaCxsZmPDyqvjrd_5vLTQ7-RzN4I-92AI3-PXjRrQjEtxW8jLrnE

[21] центр Брока: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0

[22] стресса: http://www.braintools.ru/article/9548

[23] исследованиях : https://science.sciencemag.org/content/280/5370/1711.full?casa_token=JCQf-M1aXioAAAAA:fTJUvLqNERQW7UUwN6wAidfh7c-G-PJ-aZ3qQdVq7oTnauoLcvAEqVw4NjTYBHWoKwwN0xQo6-yex28#ref-9

[24] в одном из исследований: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/1150004

[25] стресса: http://www.braintools.ru/article/9041

[26] катехоламинов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B

[27] был предложен: https://www.researchgate.net/publication/47430811_Genetic_Variance_in_a_Component_of_the_Language_Acquisition_Device_ROBO1_Polymorphisms_Associated_with_Phonological_Buffer_Deficits

[28] разделяется с таковым: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5001920/

[29] подвижного интеллекта: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

[30] n-назад: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_n-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4

[31] математике: http://www.braintools.ru/article/7620

[32] опыта: http://www.braintools.ru/article/6952

[33] Маклауд: https://macloud.ru/?partner=4189mjxpzx

[34] Image: https://macloud.ru/?partner=4189mjxpzx&utm_source=habr&utm_medium=original&utm_campaign=stepa

[35] Источник: https://habr.com/ru/companies/macloud/articles/561526/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=561526

Нажмите здесь для печати.