Путь к Интеллекту. Шаг первый. Общая картина

Тема Интеллекта интересна своей противоречивостью и запутанностью. Здесь смешано в одну кучу большое количество различных понятий, как-то связанных друг с другом. Что же такое Интеллект? И как он соотносится с Разумом и Сознанием? Это одно и то же или нет? Что такое подсознание? Что понимать под мышлением? Есть ли сознание у клетки? Есть ли разум у обезьян? Чем интеллект лягушки отличается от интеллекта пчелы [3]? Или у них нет интеллекта? Понятно, что подобных вопросов может возникнуть миллион. Поэтому считаю крайне важным обозначить рамки — что такое Интеллект — а значит определить где он есть, а где его нет.

Интеллект (от лат. intellectus — познание, понимание, рассудок), способность мышления, рационального познания… и т.д. В Сети можно найти немало похожих определений, откуда становится понятно, что они нам мало что дают. Например, из житейских представлений можно считать, что собаки обладают интеллектом. А вот обладают ли они рациональным познанием, сказать уже труднее. А что такое рациональное познание? Рассматривание Луны в телескоп? Тогда не обладают… ну и т.д. Исходя из практики на тематических форумах, мне встречалось множество различных мнений, иногда крайне противоположных.

К примеру, встречались утверждения, что существует «животный» и «цивилизационный» интеллект. Или же «образно-чувственный» и «логико-абстрактный» типы интеллекта. Получается, к примеру, что образное мышление [4] не может быть абстрактным. А как же Сальвадор Дали? Так же некоторые говорят, что Интеллектом обладает только человек, а у всех животных только «адаптивное поведение». Многие предпочитают ставить знак равенства: Интеллект = Сознание = Разум. Некоторые считают, что Сознание начинается с клетки. Или Интеллект начинается с клетки, но вкладывают в этот термин свое понимание. Существует так же теория [Симонов] о том, что существует Подсознание, Сознание и Сверхсознание. Последнее – это такое творческое Сознание, которое может быть только у единиц. Или, например, существует мнение, что у механизмов (электронных в том числе) есть Интеллект, но «очень-очень мало», у собаки «больше», а у человека «очень много». Получается, что Интеллект это просто какая-то неуловимая субстанция, которая есть везде и нигде…

Прежде чем двигаться дальше, необходимо кратко остановиться на понятии Модель, которое имеет решающее значение в науке [5] об Интеллекте.

Модель (лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе, это упрощённое представление реального устройства и/или протекающих в нём процессов, явлений… Есть в Сети и другие подобные определения, однако существует необходимость их уточнения. Вообще под Моделью можно понимать все что угодно, хоть бумажный кораблик. Это может быть так же и теория, и формула, просто это будут разные виды моделей: физические, математические, формальные и т.д.

Итак, в нашем рассуждении, имеют место быть Модель и «другая система» — Оригинал. Основные утверждения будут такими:

1) Модель гораздо проще Оригинала;

2) Модель содержит «существенные» свойства Оригинала;

3) их «существенность» определяется Целью построения Модели.

Без Цели нельзя выделить «существенные» свойства Оригинала, а значит без Цели нет и Модели. Иначе говоря, Модель — это взгляд на Оригинал с точки зрения [6] Цели. Фокус в том, что ввиду сложности реальных объектов, таких точек зрения может быть много и все они будут верными. Таким образом, возникает тройка взаимосвязанных понятий: Оригинал, Модель и Цель. Запомним это.

Простой пример показывает, что лягушка, живущая в пруду и цапля, которая на нее охотится, обладают разными целями и разными ресурсами для достижения своих целей. Естественно так же предположить, что модели одного и того же пруда у них будут разными. Значит ли это, что эти модели не будут верными? Нет, не значит, потому что цели так же будут разными. А каков тогда критерий адекватности этих моделей? Ответ очевиден – степень достижения цели: чем эффективнее достигается цель, тем адекватнее модель.

Теперь вернемся к определениям Интеллекта, из множества которых интересно следующее. Интеллект — способность системы отображать закономерности внешнего мира и использовать их для достижения своих целей [Самарин]. На мой взгляд, здесь фразу «отображать закономерности внешнего мира» нужно уточнить и заменить на «динамически формировать сенсорные модели среды».

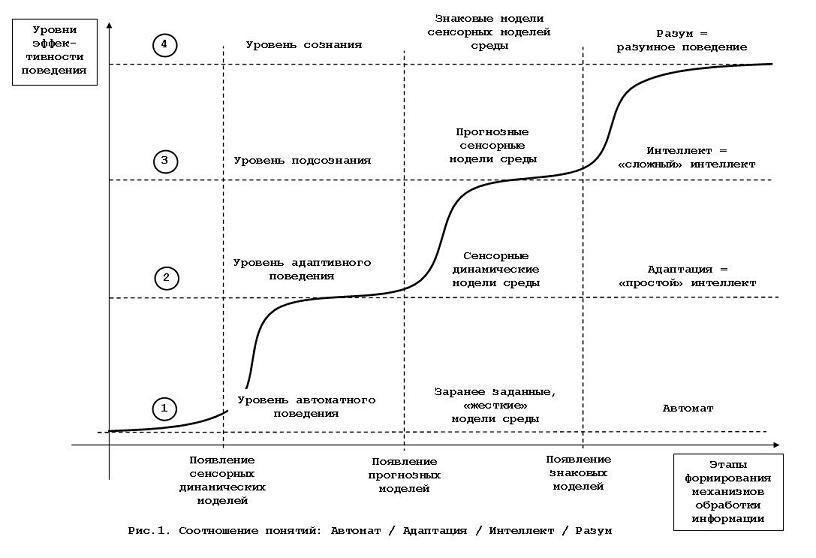

Теперь перейдем к рис.1, где представлен график уровней эффективности поведения [7] живых организмов, в зависимости от наличия у них тех или иных механизмов мышления. График имеет скачкообразный пороговый характер, как и большинство природных процессов. Очевидно, что скачок эффективности появляется после появления нового механизма мышления.

1. Уровень автоматного поведения [8]. Характеризуется «жестко прошитым» (статическим) поведением, которое при изменении внешних условий меняется мало или вовсе не меняется. Характеризуется жесткостью и малой гибкостью. Способность к модификации (обучению) слабая и только в узком диапазоне возможностей. Этот уровень поведения характерен для насекомых.

2. Уровень адаптивного поведения возникает в результате формирования сенсорных моделей среды. Модели эти формируются динамически, т.е. в процессе жизнедеятельности. Механизм формирования таких моделей — обучение. Адаптивное поведение будем так же называть поведением «простого» интеллекта. Такое поведение характерно для земноводных и рептилий.

3. Уровень подсознательного поведения возникает после появления механизма, способного динамически формировать сенсорные прогнозные модели среды. В соответствии с Теорией функциональных систем (ТФС) [Анохин] прогностические свойства интеллекта обеспечиваются Акцептором результата действия (АРД). Это будут системы с «истинным» Интеллектом, которые будем так же называть системами со «сложным» интеллектом. Примером могут быть высшие млекопитающие. По изложенным выше причинам можно считать, что у клеток и насекомых нет никакого «интеллекта». Никогда не было и никогда не будет.

4. Уровень сознательного поведения возникает в результате появления знаковых моделей сенсорных моделей среды. Т.е. на сенсорную модель «наклеивается» этикетка – метка, или ярлык, или знак, после чего можно оперировать ссылкой на модель, а не самой сенсорной моделью. Знаковые системы могут быть любыми: графическими, звуковыми, рецептивными (азбука Брайля), языком жестов и т.д. Тогда имеем следующую цепочку:

Реальный мир -> Сенсорные модели -> Знаковые модели

Модель модели ведет к еще большему упрощению сложных объектов реального мира, что позволяет более эффективно его познавать. Известная мысль Павлова, что слово – сигнал сигнала, вследствие чего у человека возникла вторая сигнальная система, подтверждает эту логику [9].

Внешне это выглядит как речь, в той или иной форме. Это так же ведет к появлению разумного поведения и феномена Сознания, когда осознаются собственные мысли и поступки. Их можно озвучить, пояснить другому человеку и т.д. Эксперименты с высшими приматами показывают, что они обладают протосознанием, т.к. успешно овладевают несложным языком. Можно говорить, что они находятся у подножья последней «ступени» на графике. По этой причине у кошек, земноводных и клеток нет никакого сознания и быть не может. Сказанное можно коротко выразить так:

1. (Автоматное поведение) < — Жесткие статические модели среды

2. (Адаптация = Простой интеллект) < — Сенсорные динамические модели среды

3. (Интеллект = Сложный интеллект) < — Сенсорные модели + АРД (Прогноз)

4. (Разум = Сознание) < — Сенсорные модели + АРД + Знаковые модели

Отсюда становятся понятными трудности в решении проблемы понимания естественного языка и мышления человека. Это происходит по причине игнорирования этапов сенсорного моделирования и сенсорного прогнозирования. Исследователи сразу хватаются за высшие функции, которые базируются на примитивах более низкого уровня, образуя, в конечном итоге, иерархическую систему моделей. Значит необходима поэтапная работа по реализации этих уровней, значительный интерес из которых представляют уровни №2 и №3. Реализация уровня №1 представляется тривиальной. Поэтому имеет смысл рассмотреть известные данные относительно «конструктивности» понимания механизмов мышления в области нейробиологии, нейроанатомии и психофизиологии. Здесь под «механизмами мышления» понимаются архитектурные концепции самого общего вида.

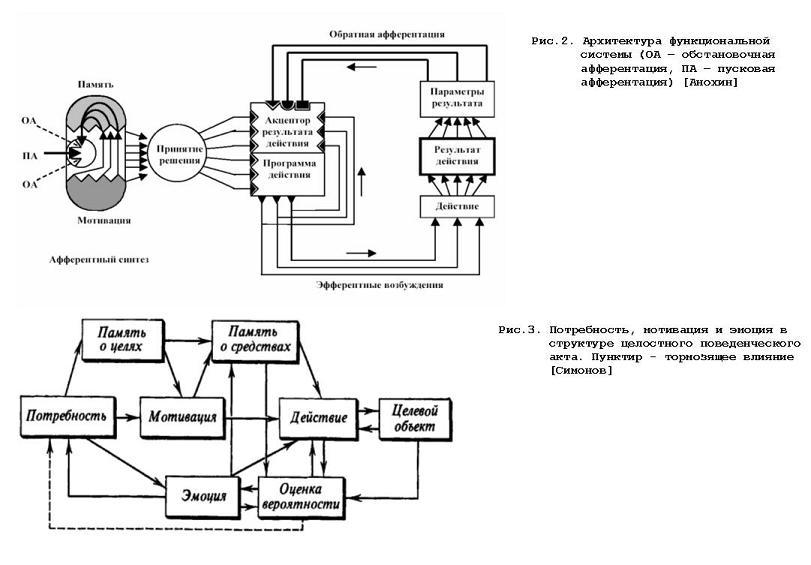

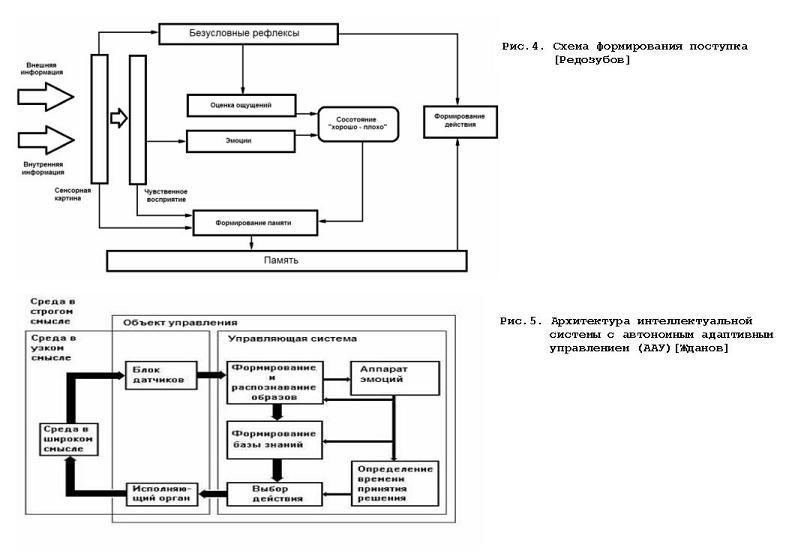

На рис.2 представлена модель поведения, известная так же как архитектура функциональной системы в рамках ТФС [Анохин]. На рис.3 представлена модель поведенческого акта с учетом потребности [10], мотивации [11] и эмоций [12] [Симонов]. При некотором анализе обнаруживается, что оба известных ученых изобразили поведение фактически в виде временных диаграмм, а не в виде статических блок-схем, как это принято, например, в цифровой схемотехнике. Существуют и другие подобные схемы, например на рис.4 [Редозубов], на рис.5 [Жданов] и многие другие, которые так же не вносят особой ясности.

Например, если на рис.2 имеется блок «Принятие решения», то на рис.3 и рис.4 он отсутствует, на рис.3 имеется блок «Эмоция», а на рис.2 он отсутствует. То же самое можно сказать про «Акцептор результата действия», «Мотивацию», «Формирование памяти», «Базу знаний», «Формирование действия», «Распознавание образов» и т.д. Таким образом, из известных источников невозможно понять, какова же должна быть архитектура технической системы, способной осуществлять интеллектуальные функции в соответствии, например, с уровнем эффективности поведения №2. Отсюда ясно, что для формирования такой архитектуры необходим инженерный подход с учетом рассмотренной общей картины.

Продолжение следует.

Использованная литература

Александров Ю.И. Психофизиология. СПб: Питер, 2007.

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем // Принципы системной организации функций. М.: Наука, 1973.

Величковский Б.М. Когнитивная наука: основы психологии познания. М.: Смысл, 2006.

Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности [13]. М.: Учебная литература, 1997.

Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. М.: Бином, 2009.

Лурия [14] А.Р. Высшие корковые функции человека. М.: МГУ, 1962.

Редозубов А.Д. Логика эмоций [15]. СПб.: Амфора, 2012.

Самарин А.И. Мобильные роботы и самоорганизация в нейронных структурах – ретроспективный взгляд // От моделей поведения к искусственному интеллекту. Под ред. В.Г.Редько. М.: УРСС, 2006.

Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981.

Судаков К.В. Физиология. Основы и функциональные системы. М.: Медицина, 2000.

Турчин В.Ф. Феномен науки: кибернетический подход к эволюции. М.: ЭТС, 2000.

Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М.: Мир, 1990.

Швырков В.Б. Введение в объективную психологию: нейрональные основы психики. М.: Институт психологии РАН, 2006.

Эшби У.Р. Конструкция мозга. М.: Иностранная литература, 1962.

Автор: Moor_Zeek

Источник [16]

Сайт-источник BrainTools: https://www.braintools.ru

Путь до страницы источника: https://www.braintools.ru/article/10899

URLs in this post:

[1] Интеллект: http://www.braintools.ru/article/7605

[2] мышления: http://www.braintools.ru/thinking

[3] пчелы: http://workbee.ru/

[4] образное мышление: http://www.braintools.ru/article/3656

[5] науке: http://www.braintools.ru/article/7634

[6] зрения: http://www.braintools.ru/article/6238

[7] поведения: http://www.braintools.ru/article/9372

[8] поведения: http://www.braintools.ru/article/5593

[9] логику: http://www.braintools.ru/article/7640

[10] потребности: http://www.braintools.ru/article/9534

[11] мотивации: http://www.braintools.ru/article/9537

[12] эмоций: http://www.braintools.ru/article/9540

[13] высшей нервной деятельности: http://www.braintools.ru/article/8992

[14] Лурия: http://www.braintools.ru/article/5732

[15] эмоций: http://www.braintools.ru/article/9387

[16] Источник: https://habr.com/ru/articles/220525/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=220525

Нажмите здесь для печати.