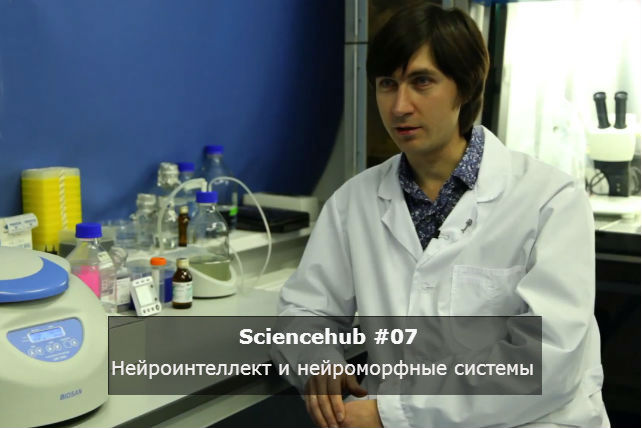

ScienceHub #07: Нейроинтеллект и нейроморфные системы

Чтобы бы попасть на территорию института в какую-либо лабораторию надо сильно постараться: переговоры с пресс-службой, точный список оборудования (не дай б-г у вас будет лишний лэптоп) и обязательный дресс-код – белые халаты, выдающиеся на входе. Но это того стоило, и вот почему: вообще с Михаилом Бурцевым у ПостНауки длительные отношения, он часто приходит в редакцию записывать новые ролики, но пообщаться с ним в его естественных условиях обитания было здорово – все ученые прямо расцветают у себя в лабораториях и показывают простые на первый взгляд, но удивительные штуки.

Лаборатория Бурцева занимается построением нейроинтеллектуальных систем. То есть пытается решить сложную проблему построения искусственного интеллекта [2] человека, разбивая ее на этапы. Сначала нужно понять, как работают более простые сети. Потом, поняв принципы того, как клетки взаимодействуют друг с другом, отмасштабировать их на уровне интеллекта животного.

Михаил Бурцев: «Важно, что мы пытаемся совмещать в одной лаборатории биологические эксперименты и теоретическую работу в области нейроинтеллектуальных систем. То есть мы строим компьютерные модели. Есть некоторый агент, живущий в интеллектуальной среде. Чтобы этот агент решал какие-то задачи в той среде, которая его окружает, он должен совершать определенные последовательности действий, получая за это награду. Агенту нужна нейронная сеть, которая будет управлять его действиями.

Нейронная сеть будет видеть, что в окружающей среде произошло. Она должна научиться решать в этой среде задачи. У нас есть теоретические предположения о том, как это должно работать. С другой, чтобы проверить теоретические положения и, возможно, извлечь какие-то принципы из реальных систем, мы хотим исследовать и то, что происходит в реальных сетях в живых нейронах, когда они обучаются. Сегодня настал важный момент в области экспериментальной нейробиологии. Накоплена критическая масса технологий, которая позволяет очень детально исследовать нейронные сети живьем».

Построение нейроинтеллектуальных систем как направление в науке [3] возникло внутри исследований по созданию искусственного интеллекта. Оно связано с тем, что в исследованиях искусственного интеллекта существует два альтернативных подхода к тому, как этот искусственный интеллект создавать. Один подход идет от психологии и нашего представления о том, как человек рассуждает и думает. В лаборатории Бурцева пытаются в компьютерной программе воспроизвести те интеллектуальные способности человека, которые можно извлечь из психологии. Второй подход идет снизу. Так как понятно, что наш интеллект основан на взаимодействии и совместной работе многих миллиардов клеток в головном мозге, то можно попытаться смоделировать эти нервные клетки и построить из них искусственные нейронные сети, которые будут выполнять интеллектуальные задачи.

У обоих подходов есть свои недостатки и преимущества. Например, первый подход идет от когнитивных наук. Он позволяет быстро делать приложения для задач, которые связаны с речевой деятельностью человека, с анализом текстов, делать системы, которые будут общаться с человеком на естественном языке. Но в нем есть проблема: сознание человека – это самый сложный объект из всех, которые существуют, и построить нормальную модель такого объекта непросто, потому что трудно понять, какие принципы необходимы. И сделать полную нормальную модель, которая обладала бы хотя бы интеллектом ребенка практически невозможно сейчас.

С другой стороны, если просто из нейронов собрать мозг человека [4], то он тоже не заработает и не начнет думать, как человек. Знаний нейробиологии сегодня недостаточно для того, чтобы построить такую сложную систему.

Какие вообще существуют методы исследования мозга?

Можно на голову поставить электроды, но вытащить информацию о том, как мозг работает очень сложно. Как показывают исследования последних десятилетий, именно интеллектуальная составляющая (обучение [5] мозга и запоминание [6]) связана с работой отдельных конкретных клеток. Когда снимают электрическую активность с поверхности черепа, то суммируется огромное количество клеток, поэтому невозможно понять, как изменилась конкретная активация клеток в мозге в конкретных задачах.

Другой способ, который помогает увидеть реальные клетки в мозге – это вживить электрод в голову. Так можно зарегистрировать отдельные клетки.

М.Б.: «Было много экспериментов, когда показывали, что можно найти нейроны [7], которые проявляют активность только тогда, когда человек видит определенные фотографии. Или когда он что-то вспоминает. Человеку вживили электроды для того, чтобы провести затем хирургическое вмешательство для купирования эпилептических припадков. Для этого нужно исследовать, в каком месте нужно вырезать кусочек мозга. Имея такие электроды, мы можем проверить на человеке, как у него работает мозг. Мой любимый ролик, когда человеку показывают нарезку разных отрезков видеороликов. Там и NBA, клип Мадонны, мультик про Симпсонов, картинка, как машина въезжает в Голливуд. Мы видим в видеоролике, что человек смотрит видео, и ему показывают Симпсонов, у него начинает активироваться одна клетка. Мы слышим стук, разряды клетки. Во второй части ролика человека просят рассказать, что он видел. Человек начинает рассказывать: «Я видел знак Голливуда» и еще что-то. Потом он делает паузу. Мы слышим, как начинает активироваться эта клетка. Он смеется и говорит: «А еще я видел Симпсонов». Это значит, что этот нейрон работает как в момент восприятия [8] этого ролика, так и тогда, когда он его вспоминает. Он проигрывает в голове то, как видит этот ролик. Понятно, что мы можем многое узнать из этих экспериментов. С другой стороны, чтобы понять, как это все работает на уровне организма и целенаправленного поведения [9], нужно еще очень многое сделать. Представьте себе, есть композитор, который сочиняет симфонию. Загадка в том, как изменение поведения [10] отдельных клеток в мозге приводит к тому, что он придумает симфонию, которая понравится сотням тысяч людей? То есть, как изменение тысяч клеток одновременно привело к тому, что он написал какое-то великолепное произведение? Откуда эти клетки вообще знают, что хочет этот композитор? Что видят эти клетки?

Эти клетки видят некоторые химические сигналы, которые им посылают другие клетки. Вот и все. А как декодировать эти сигналы? Они объединяются, для того, чтобы создать эту симфонию? Или как изобрести что-то или доказать какую-то теорему? Это та загадка, над решением которой мы бьемся, пытаясь понять, как это происходит».

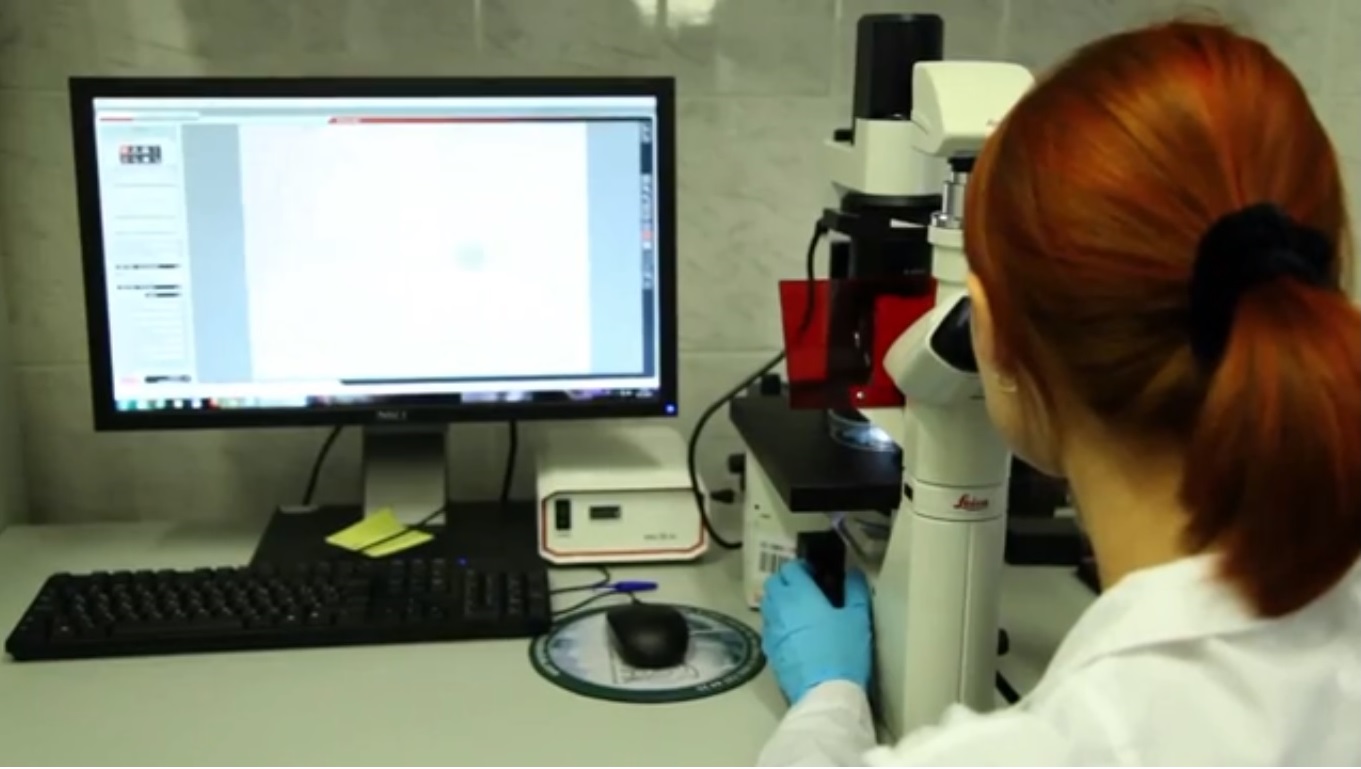

Для этого нужно понять, как работает сразу же несколько клеток одновременно. В идеале надо иметь мозг, в котором можно увидеть все клетки и тогда можно будет обратиться к нейрональным культурам.

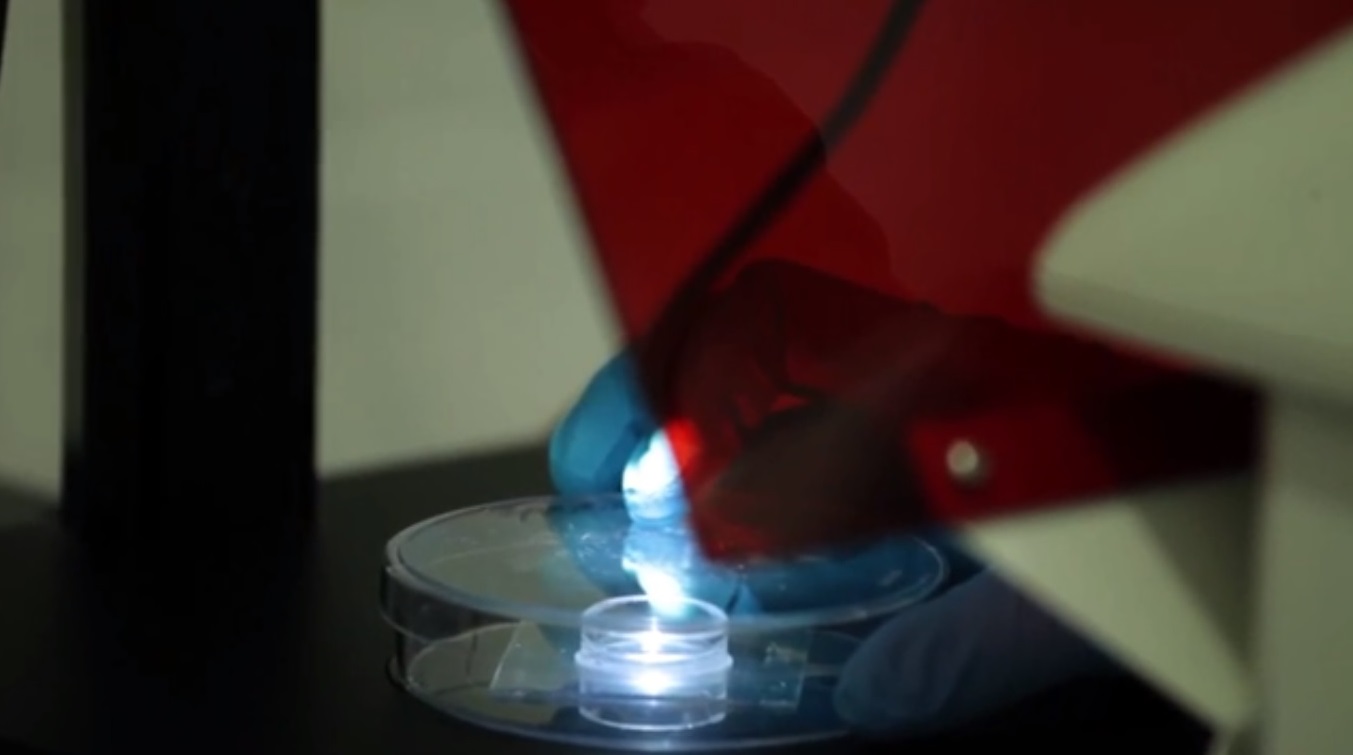

М.Б.: «Нейрональная культура – это клетки, которые мы достали из мозга и посадили в чашку (в питательную среду). Они там растут. И мы знаем, что они начинают там образовывать сети и проявлять спонтанную электрическую активность. Мы используем в нашей экспериментальной работе следующие чашки. Это круглая камера, в которую мы высаживаем клетки. Там же находится питательная среда. А по краям квадратной матрицы находятся контакты, к которым подведены электроды, расположенные в центре чашки. Дно чашки покрывается специальным раствором, который заставляет клетки прилипать ко дну. Таким образом, клетки не плавают в питательной среде. Если этого покрытия не будет, то клетки начнут образовывать скопления, потому что у них есть такая генетическая потребность [11]. Они слипаются и образуют так называемые нейросферы, которые плавают там. И чтобы этого избежать, мы покрываем дно. И клетки прилипают ко дну. А если они плавают, мы не можем измерить их электрическую активность, потому что не можем подвести электрод.

А так клетки распластываются либо монослоем, либо в две – три клетки. И тогда все эти клетки видны под микроскопом. Мы сможем там высадить 5 -10 тысяч клеток. Хотя, конечно, в таком количестве клеток сложно разбираться. Но все-таки, сравнивая с миллионами клеток в мозге, это гораздо проще. Соответственно, мы можем регистрировать, что происходит с этими клетками с точки зрения [12] их электрической активности. Это важно, потому что клетки объединяются за счет электрической активности. При помощи электричества они выбрасывают химические послания друг другу. И когда клетка активизировалась, мы знаем, что одна клетка что-то передала другой.

Очевидно, если мы хотим строить интеллектуальную систему и понять, как она решает какую-то задачу, то мы ничего не добьемся, просто посадив клетки в чашку. Там есть какая-та активность, и не более того. Если посмотреть в микроскоп на высаженные в чашку клетки, они все лежат сначала отдельными кружочками. Это диссоциированные культуры.

Диссоциированная культура, когда мы достаем клетки из мозга, разрываем между ними связи и высаживаем их на поверхность. Они сначала растут на поверхности. А через два – три дня они выпускают отростки и начинают друг с другом соединяться, ощупывать друг друга и устанавливать контакты. Когда они эти контакты уже установили, передают через эти контакты друг другу сообщения. Можно сказать, что у них страх [13] одиночества. И они пытаются разговаривать друг с другом. Получается социальная сеть.

Проблема в том, что мы не понимаем, что там происходит. Объединившиеся клетки живут какой-то своей жизнью. Мы не знаем, о чем они, объединившись в мозг, думают. Но мы хотим понять, как нейронные сети к чему-то адаптируются. Чтобы это понять, нам нужно поставить перед нейронной сетью задачу, которую она будет решать. Тогда мы будем результат решения этой задачи. И поймем, что в этом моменте сеть обучилась, а в этом – еще нет».

Кто все эти люди

У Бурцева, так же, как у многих других, область дисциплинарная, и в ней тоже совмещается биология, математика [14] и физика. Точнее даже люди из Computer Science, умеющие абстрактно мыслить, биологи, умеющие делать что-то руками. Часто люди переходят из одной области в другую.

М.Б.: «Например, если я занимаюсь машинным обучением, я знаю, что такое искусственная нейронная сеть. Я могу их программировать, построить программу, которая будет распознавать изображения. Но, если я хочу развивать эти алгоритмы, видеть, куда они могут двигаться дальше, мне нужно знать, как работают реальные нейроны. В общем, почувствовать, что это такое.

Опыт [15], который я получу при работе с реальными нейрональными культурами и с реальными нейронными сетями, может оказаться неоценимым. По моему опыту, специалистов с теоретической стороны в исследовании нейроинтеллектуальных систем больше среди физиков и специалистов из Computer Science. Казалось бы, если у нас междисциплинарная аудитория, то должна быть оппозиция между биологами, с одной стороны, физиками и математиками – с другой. На самом деле ее как таковой не существует. Те биологи, которые занимаются экспериментами, нуждаются в методах для анализа и обработки данных. Но у них может не хватать навыков с инструментальной точки зрения. Здесь они обращаются за помощью к физикам и математикам, которые понимают, как эти данные можно лучше обработать и представить.

То есть, физики и математики в данном случае оказывают не концептуальную, а техническую помощь. И наоборот. Когда физик пытается делать эксперимент с клетками, очевидно, что ему нужно помочь, рассказать, что сделать и помогать делать этот эксперимент. То есть, здесь взаимовыгодное сотрудничество».

И куда потом

Главным приложением исследования нейроинтеллектуальных систем являются фармакология и медицина. Второе – это попытка построения интеллектуальных систем. Последнее направление и есть деятельность лаборатории Бурцева.

М.Б.: «Первый слой этого направления деятельности связан с тем, чтобы научить клетки управлять реальным роботом. Мы будем запускать робота под воду, в вулкан или мусор собирать с улицы, решим миграционную проблему. Но пока непонятно, как это реализовать с точи зрения технологий. Во-первых, нам нужно все время поддерживать стерильные условия. Во-вторых, постоянно менять питательные вещества. В-третьих, предотвратить тряску и стуки. В-четвертых, то, чему мы сейчас можем научить культуру – это очень ограниченные вещи. Мы не знаем, насколько мы можем дальше продвинуться».

Биомедицинские исследования в России мало развиты, и рынок специалистов невелик. Но, по мнению Михаила, человек, поработавший в данной области, может достаточно легко себе найти применение в других странах. Он может пойти, например, в сторону фармакологии, то есть развивать нейрогибридные системы (тестирование различных препаратов; исследования препаратов, связанных с лечением дегенеративных заболеваний).

С другой стороны, есть нейронаучные исследования. Или приложения, связанные с машинным обучением. В любом случае, все эти области помимо фундаментальных исследований имеют большое поле для прикладных разработок.

Посмотреть на лабораторию Михаила и послушать его можно по ссылке. [16]

Автор: JuliaP

Источник [17]

Сайт-источник BrainTools: https://www.braintools.ru

Путь до страницы источника: https://www.braintools.ru/article/10863

URLs in this post:

[1] мозг: http://www.braintools.ru/parts-of-the-brain

[2] интеллекта: http://www.braintools.ru/article/7605

[3] науке: http://www.braintools.ru/article/7634

[4] мозг человека: http://www.braintools.ru/article/7543

[5] обучение: http://www.braintools.ru/article/5125

[6] запоминание: http://www.braintools.ru/article/722

[7] нейроны: http://www.braintools.ru/article/9161

[8] восприятия: http://www.braintools.ru/article/7534

[9] поведения: http://www.braintools.ru/article/9372

[10] поведения: http://www.braintools.ru/article/5593

[11] потребность: http://www.braintools.ru/article/9534

[12] зрения: http://www.braintools.ru/article/6238

[13] страх: http://www.braintools.ru/article/6134

[14] математика: http://www.braintools.ru/article/7620

[15] Опыт: http://www.braintools.ru/article/6952

[16] ссылке. : http://postnauka.ru/tv/19249

[17] Источник: https://habr.com/ru/companies/postnauka/articles/202952/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=202952

Нажмите здесь для печати.